|

Personnes remarquables |  |

Sur cette page :

|

Sur les autres pages du site :

|

Hyacinthe Joseph Jacques de Tinténiac et sa famille

Tinténiac |

En mariant sa fille aînée, le marquis de Kersauson voulut stipuler que son gendre prendrait toujours pour lui et ses hoirs le nom de Kersauson. Pour éluder cet engagement le Marquis de Tinteniac flatta tellement l'amour de son beau-père en composant 3 boûts rimés que celui-ci n'exigea pas l'exécution de la promesse : "n'est noble de nom, qui ne porte au ceinturon, la boucle de Kersauson". - nobiliaire et armorial de Brezal - la Révolution de 1789 à Pont-Christ |

Kersauson |

Famille de Tinténiac

Le combat des Trente est un épisode de la guerre de Succession de Bretagne qui se déroula sur le territoire actuel de la commune de Guillac (Morbihan), entre Josselin et Ploërmel, près du « chêne de la lande de Mi-Voie ».

À la suite d'un défi lancé par Jean IV de Beaumanoir, un combat est organisé entre trente partisans franco-blésistes de Charles de Blois, dont Beaumanoir, et trente partisans anglo-bretons de Jean de Montfort.

D’après la légende, Beaumanoir, épuisé par la chaleur, le combat et le jeûne, aurait réclamé à boire, ce à quoi son compagnon Geoffroy du Boüays lui aurait répondu « Bois ton sang, Beaumanoir, la soif te passera ».

Marié le 9/10/1747, Pluguffan, avec Anne Antoinette Françoise de KERSULGUEN, née le 9/2/1731, Pluguffan, décédée le 25/7/1793, Quimper (à 62 ans), dont

- Anne Josèphe de TINTENIAC, née le 9/11/1749, St-Julien, Quimper, décédée le 6/5/1812, Londres (à 62 ans).

Mariée le 15/6/1772, Pluguffan, avec Guillaume Bonnaventure du BREIL de RAYS, né le 6/5/1747, Tréguier (22), décédé le 18/4/1807, Treguier (à 59 ans), dont- Marie Charlotte du BREIL de RAYS, née le 10 mars 1774, St-Mathieu, Quimper, décédée le 28 février 1776, St-Mathieu, Quimper (à 23 mois).

- Hyacinthe Joseph Jacques de TINTENIAC, né le 8/10/1753, St-Julien, Quimper, décédé le 16/6/1822, N° 7 rue de la Perle dans le Marais, Paris (à 68 ans), marquis de Quimerc'h.

Marié le 23/3/1775, Chapelle de Brezal, Plouneventer, avec Marie Yvonne Guillemette Xaverine de KERSAUSON, née le 29/10/1751, Plougonven, décédée le 16/9/1812, Pont-Audemer (à 60 ans), dont- Marie Jeanne Françoise de TINTENIAC, née le 31/1/1776, Brezal, décédée le 3/10/1855, Paris (à 79 ans).

Mariée le 28/8/1810 avec Alexandre Jacques de SERRE de SAINT-ROMAN, né le 13/5/1770, décédé le 25/4/1843 (à 72 ans).

- Marie-Josèphe Hyacinthe de TINTENIAC, née le 3/7/1777, Brezal, baptisée le 6/2/1779, Chapelle de Brezal, décédée vers avril 1847, N° 7 rue des Trois Pavillons, Paris (à 69 ans).

Mariée avec Guillaume Marie René de GUISCHARDY, né le 25 janvier 1742, Grand-Fougeray (Ille-et-Vilaine).

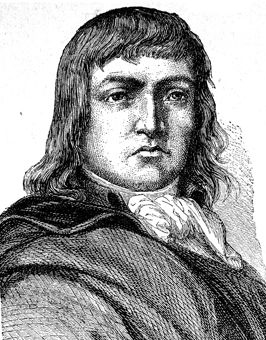

Vincent de Tinténiac,

dit "Loup-Blanc". - Jacques-Gabriel de TINTENIAC, né le 26 février 1779, Brezal, baptisé le 27 février 1779, Chapelle de Brezal, décédé vers août 1832, N° 7 rue de la Perle dans le Marais, Paris (à 53 ans).

- Bonaventure Marie Ange de TINTENIAC, né le 18/9/1780, Brezal, baptisé le 26/9/1780, Plouneventer, décédé le 29/3/1857, Lorient (à 76 ans).

Marié le 8/8/1821, Paris, avec Françoise Désirée BINARD, née vers 1791, Annebault (Seine Inférieure), décédée le 3/2/1870, Lorient (à 79 ans). - Maclovie Marie Jeanne de TINTENIAC, née le 24/5/1782, Brezal, décédée le 1/11/1849, Pennelé, St-Martin-des-Champs (à 67 ans).

Mariée le 17/6/1807, Rouen, avec Joseph LE BIHAN de PENNELE, né le 7/11/1779, décédé le 29/10/1849, Pennelé, St-Martin-des-Champs (à 69 ans). - Augustine de TINTENIAC, née le 25 février 1784, Brezal, Plouneventer.

- Marie Gabrielle Agathe de TINTENIAC, née le 10 mai 1786, Brezal, Plouneventer.

Mariée avec Urbain Auguste Jacques de QUELEN, né le 4 juillet 1785, St-Martin, Morlaix. - Marie Marguerite Eugénie de TINTENIAC, née le 16 juin 1789, Brezal, Plouneventer.

Mariée avec Claude Louis de MOYRIA.

- Marie Jeanne Françoise de TINTENIAC, née le 31/1/1776, Brezal, décédée le 3/10/1855, Paris (à 79 ans).

- Vincent de TINTENIAC, né le 13/11/1756, St-Julien, Quimper, décédé le 18/7/1795, Château de Coëtlogon (22), à 38 ans.

Vincent de Tinténiac, né à Bannalec (ou plus exactement à Quimper pour l'état-civil), tué au château de Coëtlogon le 18 juillet 1795, était un soldat qui s’est illustré pendant la chouannerie. Avant la Révolution française, il avait servi comme lieutenant dans la Marine royale mais avait démissionné. En 1791, il rejoignit l’Association bretonne de Armand Tuffin de La Rouërie, où il servit comme agent de liaison entre la Bretagne et Jersey. La chute de l’association ne mit pas fin à ses activités, en 1793, lors de la guerre de Vendée, il transmit aux Vendéens les dépêches qui proposaient l’aide britannique aux Vendéens si ceux-ci parvenaient à prendre un port. En 1794, Tinténiac aida Joseph de Puisaye à prendre la tête de la chouannerie. Il participa activement au Débarquement des émigrés à Quiberon 1 et fut nommé pour l’occasion maréchal de camp, et prit la tête d’une division de chouans. Chargé lors de la bataille de prendre les républicains à revers, il dut se détourner, sur ordre, vers Saint-Brieuc. Ce fut lors de ce trajet que Tinténiac fut tué lors d’une escarmouche au château de Coëtlogon, le 18 juillet 1795. Car Tinténiac qui, dès les premiers coups fusils était sortit prendre la tête de ses hommes, fut frappé au cœur par une balle républicaine et tué sur le coup.

1 L'expédition de Quiberon ou débarquement des émigrés à Quiberon est une opération militaire de contre-révolution qui commença le 23 juin 1795 et qui fut définitivement repoussée le 21 juillet 1795. Organisée par l'Angleterre afin de prêter main-forte à la Chouannerie et à l'armée catholique et royale en Vendée, elle devait soulever tout l'Ouest de la France afin de mettre fin à la Révolution française et permettre le retour de la monarchie. Mais son échec eut un grand retentissement et porta un coup funeste au parti royaliste.

Famille de Kersauson

Biographie par Adolphe Le Goaziou (ADQ 219 J 31) 1

Maréchal de Tinténiac - Hyacinthe-Joseph-Jacques, chevalier, marquis de Quimerc'h en Bannalec, maréchal de camp, mais non maréchal de France.

De son mariage, en 1775, avec demoiselle Marie-Yvonne-Xavérine-Guillemette de Kersauson, fille du marquis Jean-Jacques-Claude de Kersauson, seigneur de Brézal en Plouneventer, naquirent huit enfants, 2 garçons et 6 filles, qui tous furent baptisés dans la chapelle du château de Brezal.

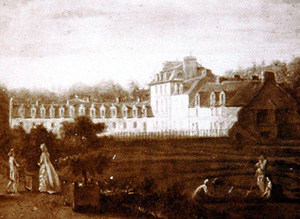

M. et Mme de Tinténiac émigrèrent en 1792. Brézal fut déclaré bien national, et le Directoire de Lesneven fit procéder à l'inventaire du mobilier qui fut mis sous séquestre. D'après l'inventaire, fait par le citoyen Brichet de Lesneven, il y avait 52 chambres portant chacune son nom : chambre du marquis, bleue, rouge, verte, chambre des demoiselles, chambre des nourrices, etc... Le personnel de la maison, y compris les 9 domestiques, se montait à 32 personnes. On voit figurer, dans l'énumération, des lits "quarrés" ou à tombeau, garnis de couettes de plumes, piano en bois des îles, fauteuils rembourrés, billard... 34 casseroles à la cuisine, argenterie ; 2 girandoles d'argent ; 8 bougeoirs avec bobèches en argent ; 4 chandeliers ayant 4 bougeoirs argentés et dorés... 84 douzaines de serviettes ; 50 nappes ; 96 draps de toile ; 6 barriques de vin rouge ; 3 de vin blanc ; 80 bouteilles de vin rouge d'entremets ; 17 pintes et 13 bouteilles d'eau de vie... 4 chevaux de carrosse, 1 étalon, 1 jument, 1 pouliche, 5 vaches, 2 boeufs, 1 porc, 1 truie ; une meute de 29 chiens de chasse. Le mobilier fut vendu - ainsi que les bois-taillis - en 1793 et rapporta 29.044 livres. Le château et le pourpris furent vendus le 11 thermidor an IV à Radiguet Etienne et à Valentin Dominique, qui le revendirent le 15 prairial an VI à un Le Tom, de Paris...

M. et Mme de Tinténiac ayant émigré précipitamment, avaitent laissé après eux la plus jeune de leurs filles, la petite Marie-Eugénie, qui n'avait encore que 3 ans. Une lettre de 1795, an III de la République, lettre anonyme et sans date, adressée à Ursin Le Gall, prêtre défroqué, agent national du district de Lesneven, porte : "Citoyen, j'ai de grandes obligations à la maison de Brésal ; j'ai été autrefois témoin des ventes de ces Dames et je leur ai voué une estime et une affection éternelles. Je sais que la petite Eugénie Tinténiac, enfant de 6 ans, vit aujourd'hui dans le sein de la misère. Cette idée me pénètre de tristesse. Il y a 3 ans qu'elle est à St-Paul-de-Léon à la charge de la femme qui l'a sevrée, qui elle-même a plusieurs enfants et est bien pauvre et obligée même souvent d'emprunter pour subsister ; le métier de son mari est celui de pêcheur, à ce que je crois... Peut-être cette petite a-t-elle encore quelque parent qu'on pourrait obliger à s'en charger... Je prends donc le parti, Monsieur, de m'adresser à vous-même, sur ce que j'ai entendu dire que votre coeur était bon, généreux, et que vous aimiez à essuyer les larmes de l'innocence affligée..."

Cet Ursin Le Gall, en 1789, au moment de la Révolution, était vicaire à Pont-Christ, petite paroisse toute proche du château de Brézal et sans doute avait-il fréquenté la famille de Tinténiac 2. Dans son post-scriptum à la lettre ci-dessus, il dit avoir fait les démarches, mais n'avoir point réussi.

M. et mme de Tinténiac revinrent d'émigration en 1801. Après leur promesse de fidélité à la Constitution, Fouché, ministre de la police générale signe leur radiation de la liste des émigrés et leur accorde main-levée de tous séquestres, établis sur deux de leurs biens qui étaient restés invendus. Leur fortune jadis opulente était considérablement réduite, et ils étaient criblés de dettes contractées pendant l'émigration. Ils ne rentrèrent pas à Brezal, qui était vendu, et s'établirent à Conteville près de Rouen.

Madame de Tinténiac mourut à Pont-Audemer le 16 septembre 1812 et Monsieur de Tinténiac vint habiter Paris. Il y vécut dans un état voisin de la misère, accablé d'infirmités : "Ma santé, écrivait-il, est devenue tellement mauvaise qu'elle ne me permet de sortir que très rarement et seulement en voiture. Il m'est impossible de suivre aucune affaire, étant presque toujours confiné dans mon appartement, surtout pendant l'hiver..." Par acte de juin 1815, il fit cession à ses enfants de tous les immeubles dont il était possesseur à la date de 1er janvier 1813, moyennant une rente de 6.000 francs que ses enfants devaient lui verser annuellement. Rente qui ne lui sera versée que d'une façon très irrégulière, et jamais entièrement, les enfants étant eux-mêmes très souvent à court d'argent.

D'ailleurs, ses immeubles dont il avait fait cession étaient presque tous grevés d'hypothèques et de charges diverses. Le 12 janvier 1818, il écrivait au régisseur 3 de ses biens : "Il me reste à renouveler, Monsieur, toute ma reconnaissance pour le zèle affectueux avec lequel vous vous occupez de soigner les débris de la fortune de mes malheureux enfants..."

Quelques jours plus tard, nouvelle lettre : "Il n'y a véritablement qu'une bienveillance particulière de votre part, et dont nous ne saurions être trop reconnaissants, qui a pu vous engager à vous charger d'une besogne aussi ingrate que celle du débrouillement de la fortune de mes pauvres enfants. On peut dire que ce sont les écuries d'Augias, et pour peu qu'elles eussent encore demeuré sous la direction de l'aimable et entendu Jozon, j'aurais défié Hercule lui-même de s'en tirer à son honneur... En acceptant la direction de notre fortune, vous vous êtes engagé dans un labyrinthe inextricable, et je vous avoue que pour ma part je vous en ai d'autant plus d'obligation qu'étant à peu près du même âge que vous, en me supposant la capacité que vous avez et que je n'ai pas, je trouverais cette charge tellement pesante que j'enverrais le tout au diable. Je vous prie, cependant, en mon nom et celui de la famille, de n'en rien faire..."

Sous la Restauration, la situation de M. de Tinténiac s'améliora un peu. Le Roi lui accorda une pension de lieutenant général et de Grand-Croix de l'Ordre Royal et Militaire de St-Louis, laquelle pension s'ajoutant aux 6.000 francs que devaient lui verser ses enfants pouvait lui permettre de vivre plus honorablement.

Mais la politique menée par les ministres du Roi ne lui plaisait guère. Il écrivait à son agent d'affaires : "Je ne vous parle pas de nouvelles politiques ; je ne pourrais que vous répéter ce qui est dans les journaux, que vous avez sans doute à Lesneven. Je trouve que nous sommes en 91, et et que nous allons en poste vers 92 et 93. Les lieux publics retentissent des mêmes propos qui se tenaient à ces époques désastreuses et d'odieuse mémoire, et l'aveuglement des personnes intéressées paraît être le même. Il n'y a qu'un miracle qui puisse tire la France de la position où elle se trouve... Tous les honnêtes gens gémissent de ce qui se passe, mais les gémissements ne mènent malheureusement à rien et le mal va toujours bon train...".

M. de Tinténiac mourut à Paris le 18 juin 1822. Recevant le faire-part de cette mort, M. de Kersauson - Vieux-Chastel écrit : "J'apprends avec peine la mort de M. le marquis de Tinténiac. Quoiqu'il ne fût pas encore, à ce que je crois, d'un âge très avancé, je ne croyais pas qu'il pût prolonger autant sa carrière, d'après le triste état dans lequel je l'ai vu pendant l'émigration."

1 Adolphe Le Goaziou (1887-1953), libraire à Quimper, a été l'un des fondateurs de la Nouvelle Revue de Bretagne.

Cette revue, d'existence éphémère (de 1947 à 1953), avait pour objectif de faire connaître la matière bretonne.

2 Effectivement, il fréquentait les résidents du château de Brezal, M. et Mme de Tinténiac, et également M. et Mme de Montbourcher qui y résidaient aussi à l'époque où Ursin Le Gall était vicaire de Pont-Christ. Mme de Montbourcher, née de Kersauson, était la soeur de Mme de Tinténiac.

Les châtelains de Brezal étaient très proches de l'évêque de Léon, Mgr de La Marche, et lui transmettaient toutes les réflexions du vicaire à propos du serment à la Constitution civile du clergé, qui lui était imposé par la Révolution (décret adopté par l'Assemblée nationale constituante le 12 juillet 1790). Le vicaire était donc sous contrôle. Finalement, il prêta serment à la grande déception de son évêque. (source Mémoire d'Ursin Le Gall - ADQ 14 J 1).

3 M. Miorcec de Kerdanet. Le père, Daniel Nicolas (1752-1836) car "étant à peu près du même âge" (voir plus haut) que le marquis de Tinténiac, né en 1753.

Marie Jeanne Françoise de Tinténiac

|

|

Parents et famille

- Hyacinthe Joseph de TINTENIAC, né le 8 octobre 1753, St-Julien, Quimper, décédé le 16 juin 1822, N° 7 rue de la perle dans le Marais, Paris (à 68 ans).

- Marie Yvonne Guillemette Xaverine de KERSAUSON, née le 29 octobre 1751, Plougonven, décédée le 16 septembre 1812, Pont-Audemer (à 60 ans).

- Mariés le 23 mars 1775, Chapelle de Brezal, Plouneventer.

- Famille : cf descendance de Brezal.

Mariage

Mariée le 28 août 1810 avec Alexandre Jacques de SERRE de SAINT-ROMAN, né le 13 mai 1770, décédé le 25 avril 1843 (à 72 ans) ![]() ,

,

veuf de Marie-Mélanie Le Rebours.

Fils unique de Jacques de Serre de Saint-Roman, comte de Fréjeville, conseiller de grand-chambre au parlement de Paris, mort sur l'échafaud révolutionnaire le jour même de la chute de Robespierre, le 9 thermidor an II (27 juillet 1794), et d'Hélène-Françoise de Murard de Bulon.

Il est né le 13 mai 1770. Emigré en 1792, il a servi à l'armée des princes et au corps de Condé. Rentré en France en 1801, il ne remplit aucunes fonctions sous les gouvernements consulaire et impérial. Louis XVIII, à son retour en 1814, créa le comte de Saint-Roman officier dans les mousquetaires gris, et chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis. Il a été retraité chef d'escadron au licenciement des mousquetaires. Nommé après les cents-jours, pour présider le collège électoral du département de l'Allier, le 26 juillet 1815, le roi l'a créé pair de France le 17 août suivant, il est devenu colonel de la 8è légion de la garde nationale de Paris, puis officier de la Légion d'Honneur le 19 août 1823. Après sa nomination à la pairie, le comte de Saint-Roman n'a cessé de prendre une part active aux délibérations de la haute chambre. Il a publié de nombreux livres.

Il a épousé : 1° à Wandsbeck, près Hambourg, le 20 août 1795, Marie-Mélanie Le Rebours, ... 2° à Rouen, par contrat du 28 août 1810, Marie-Jeanne-Françoise de Tinténiac. Du premier mariage sont issus :

- Auguste-Jacques-Albéric de Serre de Saint-Roman, né le 15 avril 1804, mort en bas âge ;

- Sidonie-Susanne de Serre de Saint-Roman, mariée avec Anatole-Joseph-Philippe, comte de Reilhac, officier de dragons, décédée le 16 juin 1823 ;

- Marie-Geneviève de Serre de Saint-Roman, né le 11 juillet 1802, mariée avec Léon-Formose, comte de Barbançois, chef d'escadron de cuirassiers ;

- Marie-Amicie de Serre de Saint-Roman, née le 23 mai 1805, mariée le 13 juin 1831, avec Jacques-Raimond de Serre, vicomte de Saint-Roman.

(source Histoire généalogique et héraldique des pairs de France, Vol. 8, 1827. par Jean B. Courcelles).FERMER X

Le fabuleux destin de Marie Jeanne Françoise de Tinténiac

G. Lenotre a conté (Vieilles maisons, vieux papiers, 1è série, 1914, p. 91 et seq.) l'histoire de Mlle Marie Jeanne Françoise de Tinténiac, fille du marquis de Tinténiac qui, en 1792, en cette période troublée par la Révolution, s'embarqua à Saint-Malo, sous la conduite d'un vieux serviteur nommé Robin, pour émigrer. Son père, retenu à Brézal par la santé de sa femme, sur le point d'être mère, lui avait fait prendre les devants.

Ils s'embarquèrent pour Plymouth sur le même bateau que M. Savalette de Langes, frère ou cousin d'un banquier du Trésor Royal, qui avait, aux premiers jours de la Révolution, prêté 7 millions aux frères de Louis XVI. Il était veuf et avait une fille Jenny, alors âgée de 12 à 14 ans. Avec eux s'embarqua aussi un certain B... dont ils avaient fait connaissance en route, "jeune homme de manières élégantes, d'esprit vif, cherchant fortune et très désireux d'aventures lucratives", et qui les avait conduits et pilotés en Bretagne.

Après 48 heures de traversée, le patron du bateau leur avoua qu'il était impossible d'atterrir en Angleterre et qu'il faisait voile pour Hambourg. Les passagers en prirent leur parti, sauf Robin, qui terrifié de la responsabilité qu'il encourait, voulut obliger le capitaine à tenir ses engagements, lui fit une scène terrible, eut un accès de rage qui dégénéra en fièvre chaude, laquelle l'emporta trois jours après leur débarquement dans une auberge d'Altoria.

Mlle de Tinténiac resta donc seule avec B... et les Savalette. Elle écrivit à ses parents, sans avoir réponse. La misère ne tarda pas à venir, quand leurs ressources furent épuisées. Ils durent habiter dans une cave, couchant sur des chiffons entassés. M. Savalette, atteint d'une fièvre putride, mourut faute de soins. Les deux jeunes filles furent aussi malades et Jenny succomba, répétant dans son délire à son amie : "N'oublie jamais que le comte d'Artois m'a laissée périr de misère et qu'il doit sept millions à ma famille".

B..., homme d'expédients, imagina qu'il lui serait possible, bien que Jenny n'exista plus, d'obtenir quelques recours de la famille royale, qu'il accabla de lettres et de suppliques en les signant du nom de Jenny et en faisant passer celle-ci pour la fille même de l'ancien garde du Trésor Royal. Cela demeura sans effet. Mlle de Tinténiac, restée seule avec lui, devient sa maîtresse (indolence, promiscuité) et l'on prétend qu'il poussa l'infâmie jusqu'à faire de la pauvre fille son gagne-pain.

Enfin, après Brumaire, sa famille la retrouva et une dame de X... la ramena en France. B... avait disparu. Les années s'écoulèrent, le cauchemar s'effaça, elle oublia son temps d'émigration et de misère et finit par épouser, en 1810, le comte de Saint-Roman.

"La nouvelle comtesse de Saint-Roman était citée comme un modèle achevé de toutes les vertus ; ce qu'on savait de ses malheurs passés, sa piété, l'espèce de résignation inquiète qu'elle apportait à la pratique de la vie, sa haute situation de fortune, lui attirait d'unanimes hommages : elle consacrait la plus grande partie de son temps aux oeuvres charitables et son renom de sainteté grandissait chaque jour". Sous la Restauration, la fréquentation des personnes en vue et "son intimité avec la duchesse d'Angoulême, la classait parmi les hautes personnalités de la société royaliste de Paris où elle habitait, avec son mari et une partie de sa famille, un vaste hôtel rue de la Perle, dans le quartier du Marais."

Un jour, c'était à la fin de 1815, une visiteuse la demanda. Quand elle eut soulevé son voile, Mme de Saint-Roman reconnut B..., travesti en femme, qui tout de suite posa son rôle. " Je suis ta vieille amie d'émigration, Jenny Savalette de Langes, te rappelles-tu ? ". Il lui exposa son plan : tirer parti des allusions de Jenny aux millions empruntés et pour cela se présenter aux princes comme la descendante directe de leur créancier. Le succès était certain, si une personne autorisée et bien en cour comme l'était Mme de Saint-Roman consentait à attester son identité et à l'appuyer de son influence.

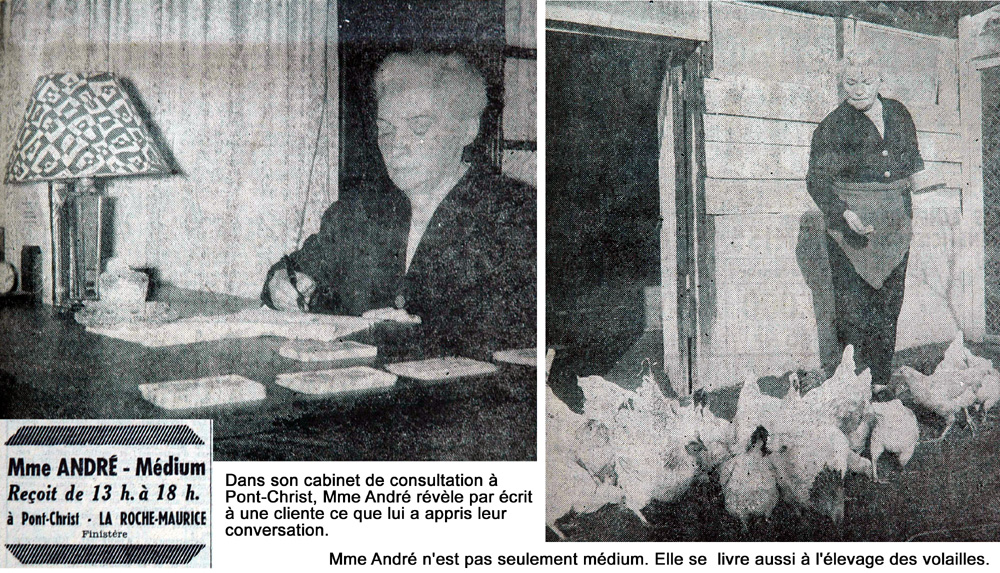

L'homme-femme qui se faisait passer

L'homme-femme qui se faisait passer pour Jenny Savalette de Langes

Sous son déguisement, il était "une femme grande et sèche, portant un tour de cheveux et des brides de chapeau très garnies qui dissimulaient les contours de son visage".

Du reste, il n'avait rien à ménager et, en cas de refus, il n'hésiterait pas à faire naître un épouvantable scandale en révélant le passé de la comtesse. La malheureuse femme se sentit perdue : elle courba le front pour sauver l'honneur du nom qu'elle portait, elle promit !

C'était horrible ; de ce jour commença pour l'infortunée comtesse un supplice dont chaque heure avivait la cruauté : elle était désormais condamnée à voir toujours rôder autour d'elle le fantôme de ce passé sinistre qu'elle avait cru mort depuis tant d'années. Ce passé si soigneusement caché à tous, se redressait vivant à ses côtés, il prenait corps jusque chez elle et se mêlait à sa vie.

Son existence devait être désormais un mensonge de tous les instants. Il lui fallait refouler ses larmes, cacher ses douleurs, tromper tous ceux qu'elle aimait. Elle dut se présenter en souriant à l'odieux personnage, vanter ses vertus, le recommander, faire valoir ses titres à la reconnaissance et à l'affection des siens, tremblant sans cesse qu'un hasard fatal vint dévoiler l'imposture dont elle se rendait complice.

L'intrus paraissait plus calme et moins troublé ; il jouait son rôle avec une habileté déconcertante. Il avait pris de la femme les allures, les manières, la tournure, et aussi les habitudes et les occupations : il façonnait, non sans art, des bonnets de dentelle et des menus ouvrages de broderie ; il parlait savamment de cuisine et ses recettes d'entremets étaient très demandées. Chaque jour, il courait les bureaux de placement, cherchant des bonnes, procurant aux personnes pieuses de ses relations, des servantes sûres, qu'il dressait au service. Il s'était instruit de généalogie et parlait en personne experte des familles nobles.

L'entourage de Mme de Saint-Roman traitait Jenny Savalette de Langes (puisque c'est le nom qu'il avait usurpé) en parente quelque peu susceptible, mais pleine d'indulgence. Comme son visage piquait un peu, les enfants l'appelaient Tante Barbe. Grâce au soutien de Mme de Saint-Roman, elle obtint diverses pensions du roi et du comte d'Artois et un appartement à Versailles.

Et l'aventurier soutint à merveille ce rôle sans une faute, sans une défaillance pendant des années ; années de torture pour la malheureuse comtesse. Elle se trouvait en présence de ce dramatique dilemne : Révéler le secret qui l'étouffait et sacrifier par cette révélation l'honneur et le repos de tous les siens, ou se dégrader elle-même, à ses propres yeux, en secondant par son silence le misérable qui l'exploitait avec un si audacieux cynisme.

Il paraît vraisemblable qu'au bout d'un certain temps ce supplice se trouva au-dessus de ses forces. Epuisée, n'en pouvant plus, elle dut prendre le parti de révéler son martyre à son mari qui l'aimait tendrement et connaissait toutes ses vertus.

Et donc, Mme de Saint-Roman et son entourage éliminèrent peu à peu le misérable qui passa ses dernières années dans une existence d'inquiétudes continuelles et de déménagements hâtifs. Il mourut en 1858 à Versailles et son sexe fut reconnu par les personnes chargées de l'ensevelir.

Cette histoire intrigua fort le public et l'on crut voir en ce personnage mystérieux, soit Louis XVII, soit un personnage politique compromis dans quelque sombre intrigue, soit un grand criminel qui avait adopté ce moyen pour échapper au châtiment. La réalité était moins passionnante et au lieu du héros lamentable ou tragique, il ne reste plus qu'un assez banal gredin. Qui était-ce ? c'est une question à laquelle on ne devrait jamais répondre : somme toute, il vaut mieux ne pas savoir.

|

|

Parents

- Joseph LE TOM, né le 2 octobre 1699 à Kereobret, St-Fregant, de Rolland et de Jeanne Favé, décédé le 29 novembre 1781, à St-Pol (à 82 ans).

- Marie LE DUFF

- Mariés le 05/06/1752 à St-Pol. Joseph était veuf de Françoise Coat.

Mariage et enfants

Marié le 1er mai 1787 à Paris, avec Victoire Honorine GILLES, née le 18 décembre 1754 à Paris, dont- Josèphe Rose Honorine LE TOM, née le 23 février 1790, St-Jean, Paris, décédée le 10 février 1805 (à l'âge de 14 ans).

- Aglaé Julie Perrine LE TOM, née le 1er juillet 1791, St-Eustache.

- Marie Zénobie LE TOM, née le 7 novembre 1792, St-Sauveur, Paris, décédée le 13 février 1818, Paris (à l'âge de 25 ans).

Mariée le 6 juin 1816, Paris, avec François Elie MATERRE, dont- Honoré Jean Hubert MATERRE.

Relations

- Parrain : Rolland MONCUS

- Marraine : Marie LE TOM

- Filleule : Jeanne-Jacquette TANGUY 1786- Keradoret, Plouneventer -

- Filleul : Rolland Marie GUIVARCH 1798-1831 Château de Brezal, Plouneventer - Rue Neuve, Landivisiau

Frère et soeur

- Joseph LE TOM, né le 10 octobre 1753, St-Pol. Marié le 10 novembre 1773, St-Pol, avec Marie CHARLES. Marié le 30 juin 1783, St-Pol, avec Louise LE LAY,

- Catherine LE TOM, née le 24 janvier 1760, St-Pol, décédée le 19 décembre 1795, St-Pol (à 35 ans).

Mariée le 31 mai 1786, St-Pol, avec François GUIVARCH, né vers 1760, Plouenan, décédé le 3 novembre 1824, Rue Neuve, Landivisiau (à 64 ans), aubergiste à St-Pol, économe de Brezal, cabaretier, commerçant.

Biographie

- Rolland Le Tom est connu pour avoir été l'un des propriétaires du château de Brezal et de ses dépendances, dont le moulin et les fermes faisant partie du domaine.

Au moment de la Révolution, lors de la vente des biens nationaux confisqués aux nobles émigrés, "le manoir et pourpris de Brezal ont d'abord été acquis par les sieurs Aubertin, Debry et Radiguet suivant contrat émané de l'administration centrale du Finistère le 11 thermidor an 4 (29/7/1796)". Ils furent ensuite "revendus au sieur Rolland Le Tom, propriétaire à Paris, suivant contrat du 29 vendémiaire an 5 (20/10/1796) au rapport de Vallet, notaire à Guingamp".

Le notaire "agissait au nom de M. Le Tom, ancien serviteur de M. de Tinténiac, croyant que Le Tom, de son côté, acquérait au nom de M. de Tinténiac. Mais Le Tom acquérait pour lui-même, et eut même l'audace de venir habiter le château", c'est ce que nous apprend une note écrite par l'abbé Jean-Marie Gueguen . Pas très honnête notre Le Tom ?

Cf un article publié dans "Le Progrès de Cornouaille" des 1er et 23/6/1957, par l'abbé Jean-Marie Gueguen :

. Pas très honnête notre Le Tom ?

Cf un article publié dans "Le Progrès de Cornouaille" des 1er et 23/6/1957, par l'abbé Jean-Marie Gueguen :

Echos de la Révolution en Finistère : Ce que fut le déclin du château de Brézal.

"... Puis ce fut le tour du château et son pourpris, parc, jardins et toutes autres appartenances et dépendances, le tout acheté, le 11 thermidor an 4 (31 juillet 1795) par Radiguet Etienne et Valentin Dominique, de Landerneau qui les revendirent, le 15 prairial an 6 (4 juin 1797) à un nommé Le Tom, de Paris, par l'entremise de Me Ollivier, notaire à Landerneau. Me Ollivier agissait au nom de M. Le Tom, ancien serviteur de de M. de Tinténiac, croyant que Le Tom, de son côté, acquérait au nom de M. de Tinténiac. Mais Le Tom acquérait pour lui-même, et eut même l'audace de venir habiter le château. Honni de tous, et conspué par tous les habitants du voisinage, il revendit Brézal le 27 ventôse an 10 (17 mars 1799)".

On remarquera quelques différences de dates et de notaires avec mes sources.

Jean-Marie Gueguen, né en 1877 à Guipavas, fut ordonné prêtre en 1902 et nommé recteur du Folgoët en 1925. Avant il fut nommé prof. de 5è à St-Yves de Quimper en 1906 (ordo 1910), vicaire de Port-Launay en 1912 (ordo 1914), recteur de Lanneuffret en 1919 (ordo 1920). Il s'est sans doute interessé à Brezal quand il était à Lanneuffret.

Naissance - 17/10/1877 - Guipavas (Bourg) GUEGUEN Jean Marie, fils de Yves François, Cultivateur, âgé de 34 ans et de Marie Antoinette JESTIN, Cultivatrice Témoins : Jean Marie GUEGUEN, cultivateur, 66 ans, aïeul paternel, et Henri JOHNSTON, médecin, 45 ans, tous deux de Guipavas Mentions marginales : décédé à Saint Pol de Léon le 16/01/1960.

Décès (SRQL 1960 vue 23 : Chanoine honoraire, ancien recteur de N.-D. du Folgoet, décédé le 16 janvier à la maison St-Joseph à St-Pol, à 82 ans. X

Rolland Le Tom acquiert aussi :

- la Grande Métairie de Brezal par contrat émané de l'administration centrale du Finistère le 15 prairial an 6 (3/6/1798),

et plus tard il racheta :

- le moulin de Brezal à Michel le Lann par acte du 21 thermidor an 6 (8/8/1798),

- le lieu de Brezalou à François Marie et Yves Marie Derrien, demeurant à Landivisiau, qui l'avaient acheté à l'administration.

- L'abbé Gueguen indique que Le Tom était le serviteur du marquis de Tinténiac, quelques indices viennent effectivement renforcer cette affirmation.

D'abord, le 18/6/1786 on le voit parrain, à Pont-Christ, de la petite Jeanne-Jacquette Tanguy, née de Guillaume et de Thérèse Reguer, à Keradoret en Plouneventer. Il était donc très probablement installé au château de Brezal, tout près de Keradoret.

De plus, en 1787, le marquis François-Hyacinthe de Tinténiac, le père du propriétaire de Brezal est présent à la signature de son contrat de mariage avec Victoire Honorine Gilles (voit plus bas).

est présent à la signature de son contrat de mariage avec Victoire Honorine Gilles (voit plus bas).

François-Hyacinthe de TINTENIAC, né le 8/3/1726, St-Mathieu, Quimper, décédé le 22/12/1805, Botiguery, Gouesnac'h (à 79 ans).

Marié le 9/10/1747, Pluguffan, avec Antoinette-Françoise de KERSULGUEN, née à Pluguffan, dont- Anne Josèphe de TINTENIAC, née le 9/11/1749, St-Julien, Quimper.

Mariée le 15/6/1772, Pluguffan, avec Guillaume Bonnaventure du BREUIL de RAYS, né le 6/5/1747, Tréguier (Côtes-d'Armor). - Hyacinthe Joseph de TINTENIAC, né le 8/10/1753, St-Julien, Quimper, décédé le 16/6/1822, n°7 rue de la perle dans le Marais, Paris (à 68 ans).

Marié le 23/3/1775, Chapelle de Brezal, Plouneventer, avec Marie Yvonne Guillemette Xaverine de KERSAUSON, née le 29/10/1751, Plougonven, décédée le 16/9/1812, Pont-Audemer (à 60 ans), dont- Marie Jeanne Françoise de TINTENIAC, née le 31/1/1776, Brezal, Plouneventer, décédée le 3/10/1855, Paris (à 79 ans).

Mariée le 28/8/1810 avec Alexandre Jacques de SERRE de SAINT-ROMAN, né le 13/5/1770, décédé le 25/4/1843 (à 72 ans). - Marie-Josephe Hyacinthe de TINTENIAC, née le 3/7/1777, Brezal, Plouneventer, baptisée le 6/2/1779, Chapelle de Brezal, décédée vers avril 1847, n°7 rue des Trois Pavillons, Paris (à peut-être 69 ans).

Mariée avec Guillaume Marie René de GUISCHARDY, né le 25/1/1742, Grand-Fougeray (Ille-et-Vilaine). - Jacques-Gabriel de TINTENIAC, né le 26/2/1779, Brezal, Plouneventer, baptisé le 27/2/1779, Chapelle de Brezal, décédé vers août 1832, n°7 rue de la perle dans le Marais, Paris (à peut-être 53 ans).

- Bonaventure Marie Ange de TINTENIAC, né le 18/9/1780, Brezal, Plouneventer, baptisé le 26/9/1780, Plouneventer, décédé le 29/3/1857, Lorient (à 76 ans).

Marié le 8/8/1821, Paris, avec Françoise Désirée BINARD, née vers 1791, Annebault (Seine Inférieure), décédée le 3/2/1870, Lorient (à 79 ans). - Maclovie Marie Jeanne de TINTENIAC, née le 24/5/1782, Brezal, Plouneventer, décédée le 1/11/1849, Pennelé, St-Martin-des-Champs

(à 67 ans).

Mariée le 17/6/1807, Rouen, avec Joseph LE BIHAN de PENNELE, né le 7/11/1779, décédé le 29/10/1849, Pennelé, St-Martin-des-Champs (à 69 ans). - Augustine de TINTENIAC, née le 25/2/1784, Brezal, Plouneventer.

- Marie Gabrielle Agathe de TINTENIAC, née le 10/5/1786, Brezal, Plouneventer.

Mariée avec Urbain Auguste Jacques de QUELEN, né le 4/7/1785, St-Martin, Morlaix. - Marie Marguerite Eugénie de TINTENIAC, née le 16/6/1789, Brezal, Plouneventer.

Mariée avec Claude Louis de MOYRIA.

- Marie Jeanne Françoise de TINTENIAC, née le 31/1/1776, Brezal, Plouneventer, décédée le 3/10/1855, Paris (à 79 ans).

- Vincent de TINTENIAC, né le 13/11/1756, St-Julien, Quimper, décédé en 1795, Château de Coëtlogon (à 39 ans).

- Anne Josèphe de TINTENIAC, née le 9/11/1749, St-Julien, Quimper.

- Quand Le Tom quitta-t-il Brezal et l'évêché de Léon pour se rendre à Paris, y habiter et y réaliser ses affaires parisiennes ? Dans la gestion de ces affaires, il a fréquenté les notaires de Paris, et l'on peut retrouver aujourd'hui les actes qu'il a signé. Quelques dates vont nous permettre de le suivre :

Pour ce faire, nous nous appuyons sur le minutier central des notaires de Paris, conservé aux archives nationales. Heureusement qu'il est là, car sinon depuis l'incendie de l'hôtel de ville de Paris, le 24 mai 1871, et la disparition, en conséquence, des archives de l'état-civil et des registres paroissiaux antérieurs, il ne nous resterait plus que l'état-civil "reconstitué", très pauvre en informations. D'ailleurs, l'existence des enfants de Le Tom nous est connue par ce dernier : à prendre avec précautions, donc !

Pour ce faire, nous nous appuyons sur le minutier central des notaires de Paris, conservé aux archives nationales. Heureusement qu'il est là, car sinon depuis l'incendie de l'hôtel de ville de Paris, le 24 mai 1871, et la disparition, en conséquence, des archives de l'état-civil et des registres paroissiaux antérieurs, il ne nous resterait plus que l'état-civil "reconstitué", très pauvre en informations. D'ailleurs, l'existence des enfants de Le Tom nous est connue par ce dernier : à prendre avec précautions, donc !

La piste des notaires de Paris m'a été indiquée par un acte de la justice de paix de Landivisiau, qui cite une procuration faite par Rolland Le Tom chez le notaire "Chaudron" à Paris. Procuration qui concernait une affaire de coupe de bois par un scieur de long de Runpoulzic.

Tous ces éléments permettent, bien sûr, de valider la piste suivie. X -

------------- Période bretonne ------------- - 1786 : le 31 mai, il est témoin à St-Pol-de-Léon au mariage de sa soeur, Catherine, avec François Guivarch. Catherine est dite domiciliée à Plouneventer, ce qui semble montrer un lien supplémentaire de la famille Le Tom avec la famille Tinteniac de Brezal.

- 1786 : le 18 juin, il est parrain à Pont-Christ de Jeanne-Jacquette Tanguy de Keradoret.

- ------------ Période parisienne -------------

- 1787 : il habite à Paris, rue Bourbon Villeneuve, paroisse de Notre-Dame de Bonne-Nouvelle

Toussaint GILLES, décédé le 18/4/1783 à Paris, maître écrivain.

La famille de Victoire Honorine :

Marié avec Marie-Thérèse LEMAITRE, décédée le 15/3/1787, Rue de Paradis, St-Jean-en-Grève, Paris, dont- Thérèse GILLES.

- Marguerite Rose GILLES, née le 14/7/1747 à St-Germain-l'Auxerrois, Paris, décédée le 20/5/1835, Paris, marchande de mode.

- Jeanne Louise GILLES, décédée en 1786.

Mariée en 1785 à Paris avec Jean Théodore HUGUET, maitre orfèvre joailler, dont- François Jean HUGUET.

- Toussaint François GILLES, baptisé le 27/8/1752 à St-Germain-l'Auxerrois, Paris, décédé le 11/21802 à Lons-le-Saunier (à 49 ans), employé à la porte aux chevaux.

Marié le 23/4/1782 avec Fortunée Françoise SYBILLE, dont- Alexandre François GILLES dit SELLIGUE, ingénieur mécanicien.

Marié le 30/5/1829, St-Sauveur, Paris, avec Félicité Raison QUINCY. - Marie Anne Fortunée GILLES.

Mariée avec Alexandre CABRYT, fabricant de verres de montres.

- Alexandre François GILLES dit SELLIGUE, ingénieur mécanicien.

- Victoire Honorine GILLES, née le 18 décembre 1754 à Paris.

Mariée le 1/5/1787 avec Rolland LE TOM.

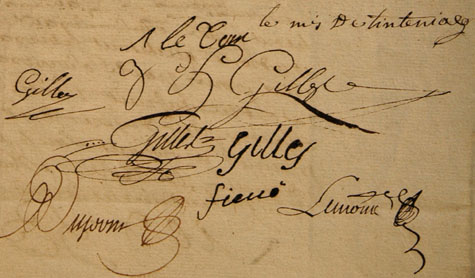

- 1787 : le 30 avril à Paris, contrat de mariage entre Roland Le Tom et demoiselle Victoire Honorine Gilles, notaire Athanase Lemoine (AN MC/ET/III/1183) dont voici le début de l'acte :

"Furent présents S. Roland Letom, bourgeois de Paris, y demeurant rue Bourbon Villeneuve, paroisse de Notre-Dame de Bonne-Nouvelle, fils majeur de déffunt S. Joseph Letom Me d??? à St-Paul de Léon et de Dlle Marie Le Duff, son épouse, aujourd'huy sa veuve et de laquelle il déclare avoir le consentement à l'effet du mariage dont sera cy-après parlé, d'une part ;

Et Dlle Victoire Honorine Gilles, fille majeure de deffunt S. Toussaint Gilles, maître écrivain à Paris et de Dlle Marie-Thérèse Lemaitre, son épouse décédée sa veuve, demeurante à Paris, rue de Paradis, paroisse St-Jean en Grève, d'autre part.

Lesquels dans la vue du mariage proposé entre eux et dont la célébration sera incessamment faite en face d'église avons fait et arrêté les conditions civilles ainsy qu'il suit

en présence de Mre François Hyacinthe, marquis de Tinteniac, baron de Quimerc'h, capitaine de la noblesse de Cornouailles, demeurant à Paris, rue Ste Avoye, paroisse de St-Merry et des parents et amis qui signeront le présent contrat.

Seront les futurs époux uns et communs en tous biens, meubles et les acquets d'immeubles suivant la coutume de Paris au desir de laquelle leur future communauté sera régie, gouvernée et partagée encore que par la suite ils veuillent faire ... etc..."

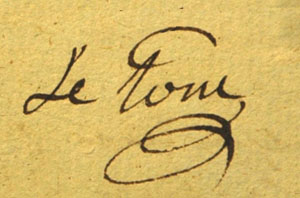

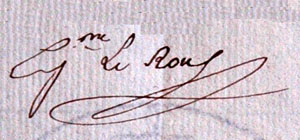

Les signatures sont reproduites ici. On remarquera celles du marquis de Tinténiac et de Le Tom, ainsi que la belle signature de la mariée.

- 1790 : Naissance de son premier enfant à St-Jean, Paris.

- 1791 : Naissance de son deuxième enfant à St-Eustache, Paris.

- 1792 : Naissance de son troisième enfant à St-Sauveur, Paris

- 1795 : Procuration Le Tom le 25 brum. IV (16/11/1795) chez le notaire Claude

Chodron, rue de Bourbon à Paris. - 1796 : Achat du manoir de Brezal, le 20 octobre

-

------------- Période bretonne ------------- - 1798 : Achat de la Grande Métairie de Brezal, le 6 juin

- 1798 : Achat du moulin de Brezal, le 8 août

- 1798 : Parrain à Brezal, le 14 août :

- Il fut témoin lors de la naissance du fils de son secrétaire et économe du château de Brezal, cf les registres de Plouneventer : "Aujourd'hui 29 thermidor l'an six de la République française (14/8/1798) ... ont comparu à la Maison commune François Guivarch de Brezal, âgé de 38 ans, profession d'économe dudit Brezal, originaire de Plouenan département du Finistère, accompagné de Rolland Le Tom, demeurant ordinairement à Brezal ...". Ce François Guivarch n'était autre que le gendre de Le Tom et veuf de sa fille, Catherine. Après le décès de celle-ci, il avait épousé Jeanne Menez, d'où l'enfant Rolland Marie Guivarch, né à Brezal.

- Il apparaît que Rolland Le Tom ne resta pas longtemps à Brezal. Après avoir joué le mauvais tour d'acheter le domaine de son maître, le marquis de Tinteniac, contraint à l'émigration, il eut même, nous dit l'abbé Gueguen, "l'audace de venir habiter le château". Cependant il fut "honni de tous, et conspué par tous les habitants du voisinage".

Il jugea donc sans doute préférable de regagner Paris, et revendre son domaine dès qu'il le put. -

------------- Période parisienne ------------- - 1799 : Procuration Le Tom à sa femme - minute - 3/7/1799 (AN MC ET/XV/1128), toujours chez le notaire Claude Chodron.

Rolland Le Tom et sa famille habitent rue Neuve Egalité, division de Bonne-Nouvelle. - 1801 : Cautionnement Le Tom - minute - 27/9/1801 (AN MC ET/XV/1142)

- 1801 : Obligation Le Tom, demeurant à Paris rue Neuve Egalité, à Langlais - 27/9/1801 (AN MC ET/XV/1142)

- 1801 : Procuration Rolland Le Tom, demeurant à Paris Rue Neuve Egalité - 23 frim. IX (AN MC REP/XV/15)

- 1801 : Procuration Rolland Le Tom, demeurant à Paris Rue Neuve Egalité - 12 frim. X (AN MC REP/XV/15)

- 1802 : Vente de Brezal à Jean-Maurice Pouliquen et Louis Madiec, le 27 ventôse an 10, 18/3/1802 au rappport de Me Ollivier, notaire à Landerneau.

- 1802 : Dépôt Perier, Le Tom et Le Payen - 6/4/1802 (AN MC ET/XV/1146)

- 1802 : Compte et délégation de Rolland Le Tom à JP. Thierry - 17/4/1802 (AN MC ET/XV/1146)

- 1804 : Procuration de Rolland Le Tom demeurant rue Neuve Egalité - 10 pluviose 12 - 31/1/1804 (AN MC/REP/XV/16)

- 1804 : Bail de Rolland Le Tom, demeurant rue Neuve Egalité, à Christophe Frais, demeurant rue des Citoyennes - 20 messidor 12 - 9/7/1804 (AN MC/REP/XV/16)

- 1804 : Procuration de Rolland Le Tom et Victoire Honorine Gilles, demeurant rue Neuve Egalité - 14 vendemiaire 13 - 6/10/1804 (AN MC/REP/XV/16)

- 1818 : Rolland le Tom participe à l'inventaire après décès de sa fille de Marie-Zénobie - 25/2/1818 (AN MC/ET/LXVI/875)

On apprend qu'il habite rue St-Jean au Gros Caillou, n° 12 et qu'il a été nommé subrogé tuteur de son petit-fils, Honoré Jean Hubert MATERRE. - 18xx : ...

- 1831 : Rolland Le Tom touche une pension de 600 f. pour services rendus à la cause royale.

- 18xx : Décès de Rolland Le Tom

- 1835 : Victoire Honorine Gilles est veuve et elle habite à St-Germain-en-Laye. On l'apprend par l'inventaire après décès de sa soeur Marguerite-Rose, qui se fait par le notaire Guillaume Bouclier (Etude LXVI) le 4 août 1835.

... à suivre...

C'était une première approche dans la découverte du personnage de Roland Le Tom. Mais bien des questions se posent encore :

1 - quelles étaient ses relations réelles avec la famille de Tinteniac à Brezal ? à Paris ?

2 - d'où provenait la fortune de Le Tom pour acheter tout Brezal ? propriétaire à Paris ? Oui, mais de quoi et comment ? quelle était la fortune de ses parents ?

3 - quelles étaient ses occupations parisiennes ? gérant de biens ?

4 - quel service a-t-il rendu à la cause royale pour mériter une pension ?

Dès que nous découvirons une réponse ou deux à ce sujet, nous ne manquerons pas de mettre à jour cette page. A suivre...

Chose promise, chose due, voici quelques réponses :

- Nous avons noté les liens de Rolland Le Tom avec le lieu de Brezal avant la Révolution et donc ses liens avec du marquis Hyacinthe-Joseph de Tinteniac. Nous avons remarqué la présence de François-Hyacinthe de Tinteniac, le père du précédent, lors de la signature du son contrat de mariage à Paris. Ce même contrat nous précise que Le Tom reçoit "200 livres de pension viagère que luy fait M. le Comte de Tinteniac", certainement pour les services qu'il rendait à celui-ci.

Il était donc aussi le serviteur de Francois-Hyacinthe et c'est probablement lui qui l'a conduit à Paris. On sait, ne serait-ce que par la lecture des archives notariales de Paris, que les nobles du Léon et de Cornouaille fréquentaient beaucoup la capitale au 18è siècle... et parfois la famille royale.

- Quant à la fortune nécessaire pour acheter Brezal, elle devait être importante. En effet, voici, dans l'encadré à droite, les prix de vente au moment de la révolution (je n'ai pas les prix de rachat par Le Tom, mais ils devaient être assez proches) :

Par rapport à ce prix, le contrat de mariage précise la fortune du couple, dix ans environ plus tôt :- Le manoir et pourpris de Brezal ... 33.883 livres - la Grande Métairie de Brezal (*) 141.000 livres - le moulin de Brezal 7.200 livres - le lieu de Brezalou 2.700 livres Total 184.783 livres

(*) Elle fut adjugée à Le Tom pour 141.000 livres !!!

alors que sa mise à prix n'était que de 5.830 livres.

"Les futurs époux se marient avec les biens et droits à chacun d'eux appartenant.

Ceux du futur époux consistent

1° en une somme de 6.000 livres en deniers comptants

2° en ses habits, linges, hardes, bijoux et meubles qu'il évalue être de la somme de 3.000 livres

3° en trois maisons scises à St-Paul-de-Léon : une rue du Four, une autre Grande Rue et la 3è au Porsemeur

4° et en 200 livres de pension viagère que luy fait M. le Comte de Tinteniac.

Le tout provenant de ses gains et épargnes et dont il a donné à connoitre à ladite future épouse.

Ceux de la future épouse consistent

1° en une somme de 6.500 livres en deniers comptants

2° en ses habits, linges, hardes et bijoux à son usage qui sont de la valeur de la somme de 5.300 livres

3° en un billet de la loterie royalle établi par arrêt du conseil du 5 avril 1783 Nté 34126 et garni de ses coupons d'intérêts à compter de la présente année,

le tout provenant de ses gains et épargnes.

4° en ses droits en la succession de ses père et mère dont elle est héritière pour un cinquième et constatés par l'inventaire fait après le décès de ladite dame sa mère par Me Lemoine, l'un des notaires soussignés le 20 mars dernier et qui ne sont pas encore liquidés,

5° et en une somme de 1.500 livres à elle due par la succession de la dame sa mère pour le montant du legs de pareille somme à elle fait par S. Charles Lemaître par son testament reçu par ledit Me Lemoine le 22 novembre 1783,

dont du tout elle a donné à connoitre audit S. futur époux qui consent de demeurer chargé des deniers comptants, habits, linges, hardes et bijoux cy-dessus énoncés ainsy que dudit billet de loterie susnommé par la seule célébration dudit futur mariage."

Un peu juste pour acheter Brezal, non ? En 10 ans, leur fortune se serait-elle considérablement accrue ?

- Question à traiter

- Question à traiter

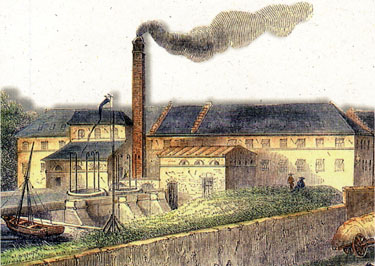

L'ancien château de Brezal, tel que l'acheta Rolland Le Tom.

Sylvain Gabriel Ferrand de Saligny

|

|

Famille

Jean FERRAND, fermier de la seigneurie de Bengy, marié avec Espérance BARDET, dont- Jean Robert FERRAND, né vers 1703, décédé le 25 novembre 1760, Bengy-sur-Craon (Cher) (à 57 ans).

Marié le 10 juillet 1725 avec Gabrielle LESELLIER, dont- Catherine Espérance FERRAND, née le 13 août 1726, Bengy-sur-Craon (Cher).

- Marie FERRAND.

- Jacques Gabriel FERRAND de SALIGNY, né le 27 mai 1740, Bengy-sur-Craon (Cher), décédé le 29 juin 1814, Bourges (à 74 ans), fermier de la seigneurie de Bengy, commissaire du roi à l'administration provinciale de Berry, propriétaire.

Marié le 7 mai 1767, Bannegon (Cher), avec Catherine LE BLANC de la MORLIERE, née vers 1744, décédée le 26 janvier 1772, Bengy-sur-Craon (Cher) (à 28 ans), dont- Sylvain Gabriel FERRAND de SALIGNY, né le 17 mars 1768, Bourges, décédé le 17 mai 1831, Corbeil (à 63 ans), directeur des contributions indirectes.

Marié le 17 octobre 1803, Paris, avec Adélaïde Thérèse Louise GAU des VOVES, née le 9 octobre 1781, Villeneuve-sur-Yonne (89), dont- Charles Gustave Adolphe Gabriel FERRAND de SALIGNY, né le 14 avril 1806, Beauvais, décédé le 16 mars 1849, Paris (à 42 ans), colonel, chevalier de l'Empire. Marié le 7 novembre 1831 avec Louise Antoinette Zoé TERREYRE.

- Scholastique FERRAND de SALIGNY, née le 28 mai 1777, Bengy-sur-Craon (Cher), décédée le 5 octobre 1864, Bengy-sur-Craon (à 87 ans).

Mariée le 22 septembre 1795, Bourges, avec Mathieu LASNE des VAREILLES. - Espérance-Louise FERRAND de SALIGNY, née le 28 mai 1777, Bengy-sur-Craon (Cher), décédée le 19 janvier 1877, Bourges (à 99 ans).

Mariée le 3 février 1794, Bourges, avec Gilbert DANIE de GUILLY, né le 26 juillet 1772, St-Pierre-Le-Marché, Bourges. - François-Gabriel FERRAND de SALIGNY, né le 29 novembre 1781, Bengy-sur-Craon (Cher), décédé le 12 octobre 1844, Foëcy (Cher) (à 62 ans), militaire, chevalier de l'Empire. Marié avec Marie Virginie FIOT.

- Fulgence-Maurice FERRAND de SALIGNY, né le 25 septembre 1787, Bengy-sur-Craon (Cher), décédé le 24 avril 1853, Paris (à 65 ans), militaire.

- Sylvain Gabriel FERRAND de SALIGNY, né le 17 mars 1768, Bourges, décédé le 17 mai 1831, Corbeil (à 63 ans), directeur des contributions indirectes.

- Jean FERRAND, né le 20 mars 1742, Bengy-sur-Craon (Cher), décédé le 16 octobre 1745, Bengy-sur-Craon (à 3 ans).

La famille est originaire de Bengy-sur-Craon, département du Cher, situé à une trentaine de kilomètres à l'est de Bourges. Le village de Saligny-le-Vif se trouve à cinq kilomètres de Bengy.

Notes

Sylvain Gabriel Ferrand de Saligny nous intéresse particulièrement car il fut l'acquéreur du moulin à papier de Brezal, quand celui-ci fut vendu comme bien national le 6 floréal an VI, c'est-à-dire le 25 avril 1798.

Mais le moulin à papier de Brezal ne fut pas le seul bien national qui l'intéressa : il acheta, dans le Finistère, tous les biens qui suivent dans le tableau ci-dessous.

Cette liste a déjà le mérite de nous préciser que son nom complet était "Sylvain Gabriel Ferrand de Saligny" et qu'il était négociant à Paris. Heureusement car sur certains documents il est nommé simplement "Saligni" ou "Ferrand Saligni" ou "Silvain Gabriel Saligny".

Le moulin à farine, près de l'étang de Brezal, fut lui acheté par Michel Le Lann pour le compte de Rolland Le Tom.

| Paroisse | Bien | Propriétaire précédent | Nom de l'acheteur | Date de l'achat | Prix |

| Guiler | Kerboroue | D. R. | Saligny | 1 floreal an VI | |

| Kerlouan |

|

Evêché de Saint-Pol | Ferrand Saligny | 5 thermidor an VI | |

| Kerlouan | Quatre pièces de terre sablonneuse au terroir de Pors Huet | Evêché de Saint-Pol | Ferrand Saligny | 5 thermidor an VI | |

| Kerlouan | Pièce de terre sablonneuse au terroir de Quellenec | Evêché de Saint-Pol | Ferrand Saligny | 5 thermidor an VI | |

| Kersaint-Plabennec | Parc an ortil ou parc ar sant à Keroulach | Fabrique de Ploudaniel | Silvain Saligny | 4 germinal an VI | |

| Lampaul-Guimiliau | Parc Santes Anna au terroir de Guernopic | Fabrique de Sainte-Anne | Silvain Saligny | 21 floréal an VI | |

| Lampaul-Guimiliau | Le terroir de Guernospic | Fabrique de Sainte-Anne | Silvain Saligny | 21 floréal an VI | |

| Lampaul-Guimiliau | Le parc Foennec | Fabrique de Sainte-Anne | Silvain Saligny | 24 floréal an VI | |

| Loperhet | Kerandraon | Laval Montmorency | Silvain Gabriel Saligni, négociant, demeurant ordinairement à Paris | 4 germinal an VI | 32.100 F |

| Loperhet | Kerlaouen | Laval Montmorency | Silvain Gabriel Saligni, négociant, demeurant ordinairement à Paris | 4 germinal an VI | 13.200 F |

| Loperhet | Autre lieu de Kerlaouen | Laval Montmorency | Silvain Gabriel Saligni, négociant, demeurant ordinairement à Paris | 4 germinal an VI | 19.000 F |

| Ploudaniel | Autre lieu de Languilly | Barbier de Lescoet | Guillaume Le Gennie, Gabriel Saligny Ferrand | 5 fructidor an VI | |

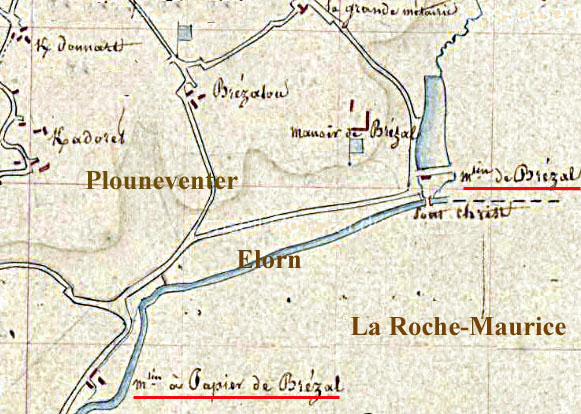

| Plouneventer | Moulin à papier de Brezal | Tinteniac | Silvain Gabriel Saligny, demeurant à Paris | 6 floreal an VI | 14.300 F |

Autres biens convoités par Saligny, mais qui ont été acquis par de meilleurs enchérisseurs :

- le moulin à papier de Penn-ar-Fers en Ploudiry, produisant le revenu de 216 francs sera acheté par Salomon Piton, demeurant audit moulin, pour 42.100 francs

- le moulin de Lansolot en Plouneventer, produisant un revenu de 275 fr. sera acheté par Jean Peron, demeurant au moulin, pour 24.100 fr.

- le lieu de Brezalou et dépendances sera acheté par François Marie et Yves Marie Derrien, de Landivisiau, pour 52.400 francs

On constate une grande dispersion des biens achetés.

2 - Quelques jalons dans la vie de Saligny :

- 1768 : naissance le 17 mars 1768 à Bourges (Cher)

- 1787 : à Paris, le 30 août il signe devant Abraham Silly et Auguste Alleaume, notaires au Châtelet de Paris, une procuration pour que le curé de Bengy-sur-Cher le représente comme parrain de son demi-frère Fulgence-Maurice. Le baptême est prévu le 29 septembre.

- 1798 et avant : négociant à Paris

- 1798 : en Finistère, il achète des biens nationaux du 20/4/1798 au 23/7/1798.

- 1803 : à Paris, le 17 octobre 1803, il épouse Adélaïde Thérèse Louise Gau des Voves.

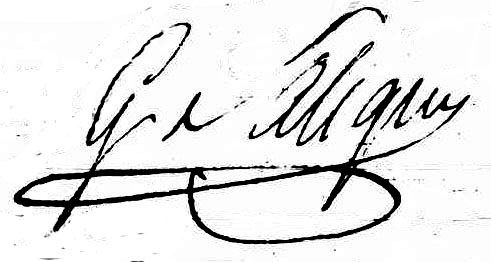

- 1806 : à Beauvais, le 14 avril 1806 c'est la naissance de son fils Charles. Le père est dit "inspecteur de l'administration des droits réunis". La signature présentée plus haut est extraite de l'acte de baptême.

- 1831 : décès à Corbeil, alors qu'il est "directeur des contributions indirectes".

3 - La fortune du père, Jacques Gabriel Ferrand de Saligny :

Les activités de négociant de Sylvain Gabriel lui fournirent-elles les revenus nécessaires pour acheter tous ces biens nationaux dans le Finistère ? On peut en douter car il délaissa ces activités pour consacrer la majeure partie de sa vie professionnelle au service de l'état comme fonctionnaire de l'administration fiscale. Par contre, la fortune de son père a pu rendre possible toutes ces acquisitions.

Jacques Gabriel Ferrand de Saligny fut l'un des grands notables du département du Cher à son époque. L'apparence nobiliaire que lui confère le port de la particule n'a aucun autre fondement que l'ascension sociale de sa lignée, articulée sur le passage du service seigneurial au service de l'état. Son aïeul Jean Ferrand, époux d'Espérance Bardet, était fermier de la seigneurie de Bengy. Son père, Jean Robert Ferrand, uni à Gabrielle Lesellier, adjoignit à cette lucrative activité la fonction de subdélégué de l'intendant à Bengy.

Jacques Gabriel, devenu avocat en parlement, fonction qu'il n'exerça pas, et sieur de Saligny, se consacra à la mise en valeur de ses domaines fonciers. La stature familiale et personnelle de Ferrand de Saligny a déjà suffisamment de relief à la fin de l'Ancien Régime pour qu'il soit appelé comme député du tiers au sein de l'assemblée provinciale du Berry dès sa création.

Son opulence est déjà considérable sous l'Ancien Régime. Son second contrat de mariage, dressé par Me Colinet à Nérondes le 14 novembre 1775, chiffre la valeur de ses apports à 71.000 livres en immeubles, bestiaux, grains, argent et effets. Ceux de sa conjointe montent à 23.268 livres en biens fonciers et bestiaux à Nérondes, Les Aix et Parassy, outre des promesses successorales diverses de quelques milliers de livres. Les revenus de notre notable sont évalués à 8.000 F en 1793 de même qu'en 1809, ce qui correspond à un patrimoine (minoré par rapport à la réalité) de 160.000 F.

Possédant déjà très aisé avant 1789, comme on l'a vu, il accroît encore son patrimoine à la faveur du grand marché des biens nationaux. Le 10 mai 1791, il fait emplette d'une maison du cloître Saint-Etienne pour 15.000 livres. Le 4 juin suivant, il acquiert pour 83.000 livres la maison seigneuriale et la réserve de Bengy, ainsi que, moyennant 27.100 livres, l'ancien moulin de Bengy et ses dépendances. Les conditions de paiement de ces biens provenant de l'église de Bourges en font des acquisitions particulièrement avantageuses : en effet, leur règlement, échelonné en quinze termes pour le premier et onze pour le second jusqu'en 1795, s'effectue exclusivement en assignats. Enfin, Ferrand de Saligny complète ses achats par une parcelle de douze boisselées de terres venant de la fabrique de Bengy le 29 thermidor en II (16 août 1794) pour 605 F.

Les termes des règlements de ses acquisitions dans le Cher s'achevant en 1795, Ferrand de Saligny put sans doute retrouver quelques ressources pour des achats supplémentaires en Finistère en 1798.

Suspecté d'être contre la Révolution, il fut emprisonné temporairement, mais redevenu un homme d'influence avec la stabilisation consulaire, l'ancien suspect dresse à la demande du préfet la liste des prétendants potentiels aux mairies rurales environnantes en l'an VIII. Lui-même fait partie de la première série de maires nommés par l'arrêté du 9 floréal an VIII (29 avril 1800), qui lui confère la municipalité de Bengy-sur-Craon. Répertorié parmi les notables départementaux du Cher le 26 nivôse an X (16 janvier 1802) et membre du collège électoral du département, il est classé parmi les Soixante propriétaires les plus distingués du Cher en 1806. Renouant avec son ancienne participation à l'assemblée provinciale du Berry, il est nommé conseiller général du Cher le 3 mai 1807.

Notable riche et respecté, Ferrand de Saligny est jugé "très estimé et très attaché au gouvernement" par l'administration préfectorale en mai 1809. Il meurt trop tôt, le 29 juin 1814 à Bourges (à 74 ans), pour pouvoir démentir cette appréciation en faisant allégeance à la Restauration.

L'heureux possédant pointe au 18è rang des trente principaux contribuables du Cher de l'an XIII avec 2.721,40 F de cote d'imposition, et progresse au 13è rang du même classement en 1811. Son bilan successoral approche les 250.000 F. La déclaration faite au bureau de Bourges le 10 décembre 1814 se monte à 58.909 F. Les biens de la communauté y incluent les effets mobiliers et la maison familiale de la rue Moyenne (d'une valeur de 24.000 F), mais la maison du cloître de Saint-Etienne (pour 14.000 F) et 5.408,50 F de capitaux de rentes sont des propres du défunt. La part de succession relevant du bureau de Baugy est majoritairement composée des biens propres. Le total qui y est déclaré le 14 décembre est de 4.000 F de mobilier et de 182.936 F d'avoirs immobiliers, réunissant la maison du maître de Bengy et ses dépendances, cinq domaines agricoles (Les Prugnes, Crevolles, Argenton, Saligny et la Croix Blanche), une dizaine de locatures, huit prés, six bois, un taillis, une chenevière et diverse parcelles de terres, ainsi que de nombreux lots de bestiaux affermés en baux à cheptel.

Rédigé avec des extraits de l'ouvrage Les grands notables impériaux - département du Cher - vol. 29

4 - Pourquoi des achats dans le Finistère si loin de Bourges ?

La question reste à étudier.

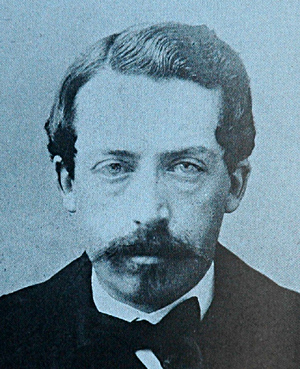

Guillaume Le Roux, acquéreur de Brezal en 1847

|

|

Parents

- Guillaume LE ROUX, né le 27 août 1766 à Kerjézéquel, Pleyber-Christ, décédé le 22 mai 1794 à Brest à l'âge de 27 ans

- Marguerite LE BRAS, née le 4 mai 1768 à Guimiliau, décédée le 15 mai 1844 à Landivisiau à l'âge de 76 ans

- Mariés le 23 octobre 1785 à Landivisiau.

Guillaume Le Roux, père, était l'un des 26 administrateurs du Finistère, guillotinés le 22 mai 1794, pour cause de libéralisme. Il fut exécuté l'année même de la naissance de son fils Guillaume, dont nous parlons ici.

Le mariage de Guillaume et de Marguerite "rassembla de nombreux marchands de toile dont Guy Le Guen de Kerangal et Jacques Queinnec, futur Conventionnel et cousin du marié. Les épousailles sont endeuillées par le décès de Louis-François Le Roux, âgé de 54 ans, qui meurt le lendemain du mariage de son fils. L'inventaire effectué après le décès de ce marchand de toile est tout à fait exceptionnel : le défunt laisse, en biens meubles, une valeur de 111.333 L., dont près de 100.000 L. en fil et en toiles. C'est l'inventaire le plus important qui soit connu dans le groupe social des Juloded. Jean Tanguy estime que ce marchand de toile faisait travailler quelques 200 tisserands" (source L. Elegoet).

Sur ce cliché de 1868, Guillaume Le Roux, peu de temps avant son décès, avec à sa droite son gendre Charles Huon de Penanster (1832-1901), à sa gauche ses fils Albert (1839-1912) et Léon (1837-1912). Assises, la femme d'Albert, Zoé Puyo (1848-1879), et celle de Charles, Claire Le Roux (1849-1927) avec son 1er enfant (source vhdp).

Mariage et enfants

Marié le 2 février 1835, St-Segal, avec Clara BAZIL (Marie Gabrielle Clara à l'état-civil), née le 3 octobre 1810, Port-Launay, décédée le 25 septembre 1891, Lourdes, inhumée dans la chapelle de Brezal (à 80 ans), dont- François Guillaume LE ROUX, né le 31 mars 1836, Rue de l'église, Landivisiau, décédé le 3 juin 1838, Landivisiau (à 2 ans).

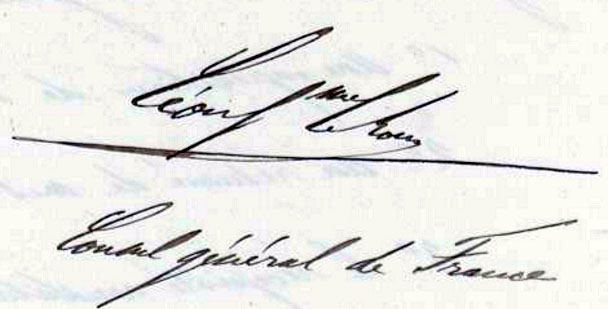

- Léon Guillaume LE ROUX (Ernest Guillaume Marie Léon à l'état-civil), né le 9 septembre 1837, Rue de l'église, Landivisiau, décédé le 23 septembre 1912, Sarzeau, enterré le 26 septembre 1912, Chapelle de Brezal, Plouneventer (à 75 ans), associé, consul de France.

Marié le 22 novembre 1887, Comté de Lancastre, Grande-Bretagne, avec Julia Adèle HERMAN, née en 1860, Bahia, décédée en 1948, Vannes (à 88 ans). - Albert LE ROUX (Pierre Edouard Guillaume Albert à l'état-civil), né le 22 mai 1839, Rue de l'église, Landivisiau, décédé le 11 septembre 1912, Château de Brezal, Plouneventer, enterré à Morlaix (à 73 ans), banquier, dirigeant de la Société linière.

Marié le 18 juin 1866, Morlaix, avec Zoé PUYO, née le 26 décembre 1848, Rennes, décédée le 4 mars 1879, Rue de la Villeneuve, Morlaix (à 30 ans). - Anonyme LE ROUX, née le 12 janvier 1841, Landivisiau, décédée le 12 janvier 1841, Landivisiau.

- Marie Herminie Clara LE ROUX, née le 14 janvier 1845, Rue de l'église, Landivisiau, décédée le 21 janvier 1845, Rue de l'église, Landivisiau.

- Claire LE ROUX (Marie Anne Léonie Claire à l'état-civil), née le 25 avril 1849, Rue de l'église, Landivisiau, décédée le 9 juin 1927, Paris (à 78 ans).

Mariée le 17 juin 1867, Plouneventer, avec Charles HUON de PENANSTER, né le 11 août 1832, Lannion, Côtes-d'Armor, décédé le 31 mai 1901, Runfao, Ploubezre, Côtes-d'Armor, enterré à Runfao, Ploubezre, Côtes-d'Armor (à 68 ans), propriétaire, sénateur des Côtes-du-Nord.

Clara Bazil est fille de Jean (né à Landunvez en 1775, décédé à St-Segal le 16/1/1829), capitaine au long cours et de Marie-Anne Le Marchadour, négociante. En 1835, Ildut-Marie Bazil, oncle paternel de la mariée, est négociant à Brest, alors que l'oncle maternel Gabriel Le Marchadour est notaire à Châteaulin.

Biographie

- Guillaume Le Roux réunit les conditions pour devenir négociant et industriel : il est riche, il réside à Landivisiau et, surtout, il ne manque pas d'esprit d'initiative. En 1836, les époux Le Roux emploient quatre domestiques. En 1845, ils font fonctionner une blanchisserie et un important atelier de tissage à Landivisiau.

En septembre 1845, Guillaume Le Roux s'associe avec des fabricants de Landerneau (Poisson, Heuzé, Goury, Radiguet), qui avaient déjà créé un atelier de tissage en 1820, et leurs collègues de Morlaix (Charles Homon et Joseph Desloges) pour créer la Société linière. Outre, les importants bâtiments construits à Traon-Elorn à Landerneau, la Société linière se compose des apports des associés. Les Landernéens y apportent la blanchisserie du Lech, l'ancien couvent des Capucins et quatre ateliers de tissage : ceux de Landerneau, Sizun, Commana et Ploudiry. Charles Homon apporte deux blanchisseries situées à Plourin, près de Morlaix, de même que deux ateliers de tissage : l'un, à Landivisiau, contient 70 métiers ; l'autre, à Saint-Sauveur, en renferme 60. De son côté, Guillaume Le Roux apporte une blanchisserie et un atelier de tissage pourvu de 60 métiers. Ces établissements sont à Landivisiau.

En septembre 1845, Guillaume Le Roux s'associe avec des fabricants de Landerneau (Poisson, Heuzé, Goury, Radiguet), qui avaient déjà créé un atelier de tissage en 1820, et leurs collègues de Morlaix (Charles Homon et Joseph Desloges) pour créer la Société linière. Outre, les importants bâtiments construits à Traon-Elorn à Landerneau, la Société linière se compose des apports des associés. Les Landernéens y apportent la blanchisserie du Lech, l'ancien couvent des Capucins et quatre ateliers de tissage : ceux de Landerneau, Sizun, Commana et Ploudiry. Charles Homon apporte deux blanchisseries situées à Plourin, près de Morlaix, de même que deux ateliers de tissage : l'un, à Landivisiau, contient 70 métiers ; l'autre, à Saint-Sauveur, en renferme 60. De son côté, Guillaume Le Roux apporte une blanchisserie et un atelier de tissage pourvu de 60 métiers. Ces établissements sont à Landivisiau.

Le directeur de la société, F.-M. Heuzé, émet 2.000 actions, dont la moitié est acquise par les associés. Elles permettent d'équiper les bâtiments de Traon-Elorn en machines relativement modernes. Le nouvel établissement industriel vend des fils et des toiles. Dès les années 1850, la production y est de l'ordre de 1.200.000 mètres. Le personnel de la Société linière oscille entre 1.200 et 2.500 employés tous établissements confondus. (source L. Elegoët / Y. Blavier)

- En 1847, Guillaume Le Roux achète le domaine de Brezal, et de nombreuses fermes qui en dépendaient, à Louis Désiré Véron. On notera que le moulin à papier de Brezal ne faisait plus partie du domaine depuis longtemps, car il avait fait l'objet d'un lot à part lors de la vente des biens nationaux.

- Autour de 1861, il fait démolir l'ancien manoir de Brezal et ses dépendances immédiates dont l'antique chapelle. Il cèdera le clocheton de celle-ci à son ami Bourles de Kerizella en Guimiliau. Et il fait construire le château actuel et la nouvelle chapelle dédiée à sainte Claire et saint Guillaume, les saints patrons des deux époux de Brezal.

Il s'installe donc à Brezal où il s'écarte de plus en plus des affaires, en menant une vie de propriétaire terrien à l'écart de ses collègues. Il consacre, en revanche, du temps à la politique puisqu'il est conseiller général de 1833 à 1852. A cette dernière date, il est largement battu par Jacques Abgrall, de Roc'haouren en Lampaul-Guimiliau. (Notons que ce Jacques Abgrall possède aussi des terrains à Pont-Christ).

- La Société linière permet à Guillaume Le Roux, déjà riche, de s'enrichir bien davantage. En 1868, elle lui procure des bénéfices qui s'élèvent à 46.928 F. En 1869, ils sont de 62.991 F. A ces gains s'ajoutent les dividendes de ses actions et les revenus de ses terres. (source L. Elegoet / Y. Blavier)

- En ce qui concerne le moulin de Brezal, en 1856, il fait bâtir tout à côté une distillerie de betteraves. Elle sera remplacée en 1876, donc après sa mort par une station de haras, probablement sous l'influence et avec la participation de son fils Léon-Guillaume.

- Il ne manquait pas d'idées, car en 1858 il utilise la force motrice du moulin de Brezal pour faire tourner une batteuse.

- Il était soucieux de la bonne irrigation de ses prairies : en 1864, il fait construire un aqueduc afin qu'une partie des eaux de fuites du moulin de Brezal atteigne la prairie située en face de l'église de Pont-Christ. Cet aqueduc traversait le chemin qui montait sur la chaussée de l'étang et la RN12 (aujourd'hui D712).

- Là ce n'est pasSon portrait par Yves Blavier : " Guillaume Le Roux, conseiller général, mène presque une vie d'ermite à Brezal. D'opinion politique, il semble proche des Légitimistes et aussi du catholicisme social. Paternaliste, il distribue nombre d'aumônes à ses métayers et paye les vêtements de première communion. Sa famille est d'ailleurs intime avec le Comte Albert de Mun, théoricien du Christianisme social. Cette opinion l'oppose à ses collègues [de la Société linière] qui lui reprochent sa réticence à licencier dans les périodes difficiles ".

Guillaume

mais Albert

Blavier écrit encore, à propos du budget des ouvriers lors de la flambée des prix en 1855 : " Guillaume Le Roux plus philantrophe que ses collègues, donne de la soupe à ses ouvriers de Landivisiau. Ses associés comprennent qu'il est nécessaire d'aider leur personnel pour les conserver : ... à la soupe, s'ajoute la distribution de pain à prix réduit ".

Léon-Guillaume Le Roux, fils de Guillaume et frère d'Albert

|

|

Parents

- Guillaume LE ROUX, né le 1er janvier 1794 à Landivisiau, décédé le 9 octobre 1868 au Château de Brezal, Plouneventer (à l'âge de 74 ans)

- Clara BAZIL (Marie Gabrielle Clara à l'état-civil), née le 3 octobre 1810 à Port-Launay, décédée le 25 septembre 1891 (à l'âge de 80 ans)

- Mariés le 2 février 1835 à St-Segal

Mariage et enfants

Marié le 22 novembre 1887, Comté de Lancastre, Grande-Bretagne, avec Julia Adèle HERMAN, née en 1860, Bahia, décédée en 1948, Vannes (à l'âge de 88 ans), dont- Albert LE ROUX, né le 26 août 1888, Manchester, décédé le 17 avril 1916, Bras (Meuse) (à l'âge de 27 ans).

- Marguerite LE ROUX, née le 9 juin 1890, Manchester, décédée en 1970, enterrée à Vannes (à l'âge de 80 ans).

- Léon LE ROUX, né le 8 mai 1893, Manchester, décédé le 17 septembre 1909, Gâvres, Morbihan (à l'âge de 16 ans).

Biographie

- Léon-Guillaume Le Roux participe aux activités de la Société linière

- Dès 1866 au moins, car cette année-là il est recensé à Brezal, avec ses parents et sa soeur Clara, et il est dit "associé"

- Il possède des actions de la Société (80 actions d'une valeur de 80.000 F).

- De 1870 à 1872, il est responsable du dépôt de fils de Landivisiau, situé dans le quartier de la gare.

En 1872 il est recensé à Landivisiau, "négociant, 34 ans", avec un commis, Joseph Derrien. Bien sûr, ce seul nom n'est pas limitatif du personnel qu'il emploie .

. - Il rachète à la Société la fabrique de Saint-Sauveur pour la diriger lui-même en 1872.

La Société linière par Yves Blavier p. 192 :Dans les années 1870, la Société linière possède au moins trois grands dépôts de fils, un à Landivisiau, un autre à Loudéac et le troisième à Amiens (Somme). Le dépositaire de Loudéac, Le Verger, est aussi fabricant de toile et blanchisseur.

Le dépôt de Landivisiau fonctionne comme une annexe de la Société linière. Son responsable, Léon-Guillaume Le Roux, est d'ailleurs le neveu d'un des gérants (non, ce n'était pas le neveu mais le fils de Guillaume Le Roux). Il possède des actions de la Société (80 actions d'une valeur de 80.000 F). Enfin, Le Roux rachète à la Société la fabrique de Saint-Sauveur pour la diriger lui-même en 1872.

Le jeune homme dirige ce dépôt en qualité de négociant-commissionnaire, c'est-à-dire d'intermédiaire, il a ses propres employés comme le charretier qui transporte les fils de Landerneau à Landivisiau et il doit équilibrer ses comptes sans espérer l'aide de ses parents. C'est pourquoi il renvoie sans sourciller la marchandise qui lui semble de mauvaise qualité !

Le compte de ses ventes pour un semestre de 1872 (AML - Fonds de Penanster 14 août 1872 - Dossier G.L. Le Roux) nous permet de déterminer la commission de Le Roux. De janvier à juin 1872, la Société linière reçoit les sommes suivantes pour la vente des fils :

Janvier 30.754,50 F Avril 18.353,50 F Fevrier 27.325,25 F Mai 22.873,00 F Mars 28.875,25 F Juin 22.505,75 F Pour le premier semestre 1872, on obtient un total de 151.687,25 F sur lequel Le Roux prélève une commission de 1,1/4 % à laquelle s'ajoute ses frais généraux. Il reçoit ainsi 2.121 F soit 1,4 % du chiffre d'affaires (ce sont les bénéfices bruts sur lesquels sont prélevés les frais généraux). Cette commission peut sembler peu importante en comparaison des 5 ou 8 % de certains dépositaires de toiles. Ce parent d'un des dirigeants de la Société se contente peut-être d'un bénéfice moindre pour faire son apprentissage du négoce ! Mais la vraie explication se trouve sans doute dans la localisation de ce dépôt. En effet, implanté en milieu rural, Le Roux fournit du fil aux tisserands appauvris des campagnes bretonnes alors que la vente de toiles dans les ports est beaucoup plus rentable. Fermer X

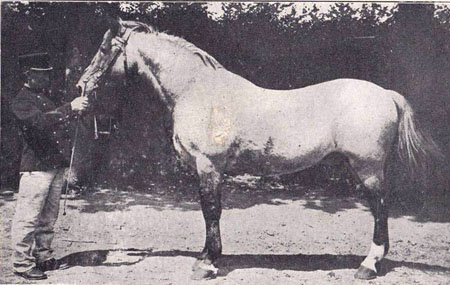

Etalon Corlay, rouan, 1 m 57

Père : Flying Cloud, norfolk - Mère : Thérésine, fille de Festival, pur-sang

Record : 1 m. 45 s.

C'est à Flying-Cloud, norfolk, né en 1856 et arrivé à Lamballe en 1864 que l'on doit la naissance de Corlay, né en 1872, chez M. Poézevara, de Canihuel (Côtes-d'Armor), il était sorti d'une petite jument de galop Thérésine, ayant trois croisements connus de sang pur, Festival, Craven et Lally.

Après les victoires qu'il remporta sous la houlette de Léon-Guillaume Le Roux, il fut acheté par les haras et fit pendant 20 ans, entre 1876 et 1897, la monte dans la Montagne bretonne à la station de la commune dont il portait le nom. Il y servit aussi d'étalon reproducteur et comme les grands sires en général il fut prolifique, sans que l'on ait pu accuser son chef de station de le ménager outre mesure.

De taille plutôt petite, 1 m 56, il était d'un modèle très plaisant. Son succès fut considérable avec des mères d'origine très diverses, filles de pur sang surtout (Gouvieux, Brandy face, Marin, Chassenon, etc.) ; filles de demi-sang normands (Emeutier, Pactole, Lancastre, Quiddany, Parthénon, Patrocle), ayant tous le pur-sang très près ; et enfin Bacchus, par Eperon, pur sang anglais, et fille de Ramsay, pur sang anglais. Avec Mina, fille de cet étalon, il donna Voltaire qui trottait en 1883 le kilomètre en 1 m. 40 s., ce qui était exceptionnel alors en Normadie. Avec une fille du trotteur russe Kristoffsky, il donna les trotteurs Glazard, Hercule et Martial. ...

Ces produits de Corlay étaient bons à tout : on en a vu (témoin Gladi, à M. le comte Le Gualès de Mézaubran, en 1889, au concours de Paris), qui étaient primés comme chevaux d'attelage, comme chevaux de selle, et qui se classaient dans les sauts d'obstacle, tout cela dans le même concours !

Photo : Atao, trotteur breton, rouan, né en 1878, 1,55 m, par Corlay, trotteur breton, et une fille d'Emeutier. Faisait partie de l'effectif du dépôt d'étalons de Lamballe. A été réformé en 1904. (Supplément à la Bretagne Hippique du 8 octobre 1910). - Il apparaît que la passion de Léon-Guillaume a été le cheval : tant pour son plaisir personnel, que par sa volonté de donner les moyens de développer l'élevage local et d'améliorer la race (voir l'article nécrologique plus bas).

- Il possédait une écurie de trotteurs à Brezal.

Elle a été créée vers 1866, l'année où un jockey apparaît dans le recensement de Plouneventer, "au manoir de Brezal, Gabriel Manach, 15 ans, jockey". Avant les années 1860, l'entraînement des trotteurs était à peu près inconnu en Bretagne. Le premier qui s'en occupa fut Guillaume Bastard du Ponthou. Puis M. le vicomte de Kertanguy, entra bientôt en ligne avec le fameux jockey Fercoq. Coeur de Lion, l'un des trotteurs de Pen Lan, débuta par un coup de maître en remportant, à Caen, le prix de la Plaine, avec 7 minutes 30 secondes sur 4.000 mètres.

Avec la création de son écurie vers 1866, Léon-Guillaume Le Roux est donc à ranger parmi les précurseurs. - Vers 1873, il achète un étalon de 18 mois, nommé "Corlay", et l'entraîne à courir au trot, avec la complicité de M. Le Bec, fin spécialiste. Ce cheval va devenir immensément connu par ses victoires et engendrera un grand nombre de poulains qui auront un énorme succès dans les courses.

- En 1875, le 16 août à Quimper, Corlay gagne la 2è course, "au trot". Il termine les 3.000 mètres en 5 minutes 50 secondes, soit un trot de 1 m. 56 s. au km

.

Voici la liste (partielle) des prix décernés aux concurrents dans la journée du 16 août 1875 :

.

Voici la liste (partielle) des prix décernés aux concurrents dans la journée du 16 août 1875 :

1ère course, au galop, distance 2.000 mètres. Prix de la ville de Quimper, 1.200 fr. divisés en 3 prix. 2 concurrents :

1. Rose-d'Avril, à M. Rudulier, 2 m. 26 s., 700 fr.

2. Clair de Lune, à M. Auffret, 2 m. 29 s., 300 fr.

2è Course, au trot, distance 3.000 m. Prix du Conseil général, 800 fr. divisés en 3 prix. 7 concurrents :

1. Corlay, à M. Le Roux, 5 m. 50 s., 500 fr. (soit 1 m. 56 s. au km)

2. Bric, à M. Gravot, 6 m., 200 fr.

3. Bon'Espoir, à M. Perron, 6 m. 10 s.

4. Kerhuon, à M. Le Roux

5. Biscoas, à M. Huon

3è course, au galop, 2è épreuve de la première course :

1. Rose-d'Avril, 2 m. 30 s.

2. Clair-de-Lune, 2 m. 35 s.

4è course, au trot, deux tours d'hippodrome. Course de chevaux attelés. Prix du chemin de fer d'Orléans et de la ville de Quimper, 800 fr. divisés en 4 prix. 9 concurrents :

1. Bitche, à M. Le Nir, 8 m. 35 s., 350 fr.

2. Asur, à M. Huon, 8 m. 46 s., 200 fr.

3. Mina, à M. Perron, 9 m., 150 fr.

4. Bric, à M. Gravot, 10 m. 25 s. 100 fr.

5. Kerhuon, à M. Le Roux, 10m. 26 s.

6. Quérèoazen, à M. Le Roux, 10 m. 34 s.

7. Moëlan, à M. Cornic, 11 m. 30 s.

5è course, steeple-chase, 3.000 mètres environ et 15 obstacles. Prix de la Société, 600 fr.

Source Le Finistère du 18 août 1875.

Fermer X - En 1875 toujours, à Toulouse, ce poulain, dirigé par M. Le Bec, enleva, en 7 minutes sur 4.000 mètres, le prix des étalons de trois ans. Quels progrès depuis 1860 ! Alors, les meilleurs pouvaient trotter le kilomètre en 2 minutes, Corlay réussissait en 1 minute 45 secondes au km !

- En 1875 encore, Léon-Guillaume Le Roux fonde le concours hippique de Brest.

- En 1876, il est recensé à Brezal, avec un cocher et un autre domestique.

- En lisant la presse ancienne et le résultat des courses, on apprend que Le Roux a eu un certain nombre de poulains qui se sont bien comportés :

- en 1878, à Morlaix : dans la 4è course, son cheval Télescope est 3è, dans une autre course Tulau est 5è

- en 1879, à St-Pol : dans la course au galop, Tire-Lire est 3è, et, par ailleurs, remporte largement le steeple-chase - Le 7 mars 1881, Léon-Guillaume Le Roux, qui sait avoir été nommé vice-consul de France à Manchester, vend son écurie aux enchères. On y trouve

1° Astrolabe, poulain entier, alezan, né en 1878, par Gouvieux et une jument de la Montagne ; 2ème prime au concours de Landerneau. Il a 300 fr. à recevoir pour cette prime.

2° Aurore, pouliche romaine, née en 1878, par Corlay et une jument de la Montagne.

3° Bolero, poulain entier, alezan, né en 1879, par Patrocle et une fille de Gouvieux, primé au concours de St-Thégonnec. Il touchera 260 fr. s'il reste jusqu'au concours de 1881 dans la circonscription de la société.

4° Brierou, poulain entier, bai brun, né en 1879, par Marin et une jument de la Montagne, engagé dans le Derby de Rouen en 1882.

- Il possédait une écurie de trotteurs à Brezal.

- Puis Leon-Guillaume Le Roux se lance dans la diplomatie :

- En 1881, il est Vice-consul à Manchester (Angleterre)

. C'est là que naîtront ses trois enfants.

. C'est là que naîtront ses trois enfants.