|

Le moulin de l'Elorn |  |

des moulins de La Roche

| |

| F - Projet de réhabilitation du site < ajout le 10/3/24 G - Documents d'archives < ajout le 12/11/24 d'un traité H - Sources des informations | |

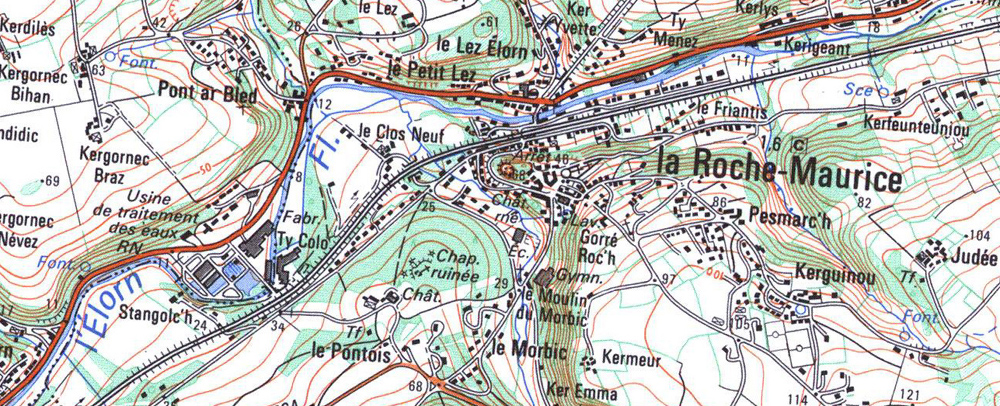

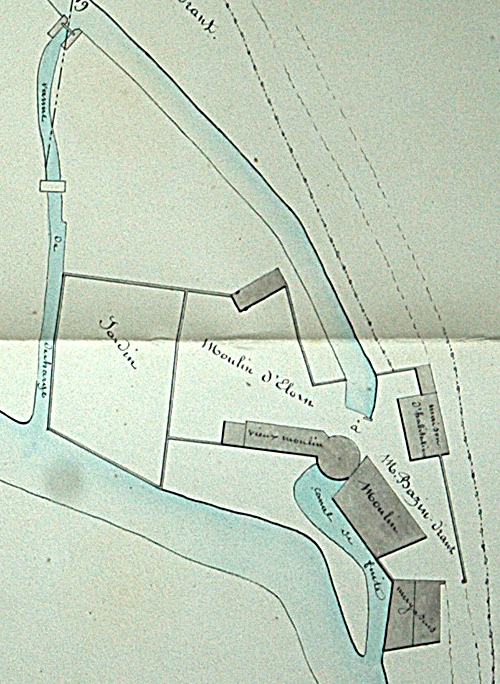

A - Situation et plans

A gauche de la carte : sous l'intitulé "Fabr. Ty Colo" qui désigne l'établissement présent de l'autre côté de l'Elorn en Plouedern.

(ne pas confondre "Le moulin de l'Elorn" avec "Milin an Elorn", qui est maintenant la crêperie installée dans le moulin de Kerigeant)

| N° | Nom | Traduction | Propriétaire | Nature |

| 18 | Traoñ Roc'h - Stang a loch | Ollivier de Landerneau | T. Lab. | |

| 19 | Traoñ Roc'h - Stang a loch | Ollivier de Landerneau | Lande | |

| 20 | Traoñ Roc'h - Goarem coat | La garenne du bois | Ollivier de Landerneau | |

| 20 bis | Goarem coat | La garenne du bois | Ollivier de Landerneau | Taillis |

| 173 | K/aoul - Foennec an hent coz | La prairie du vieux chemin | Ollivier de Landerneau | Pré |

| 174 | Pontois - Clos nevez | Clos neuf | Guimard de Quimper | Taillis |

| 175 | Pontois - Clos nevez | Clos neuf | Guimard de Quimper | Lande |

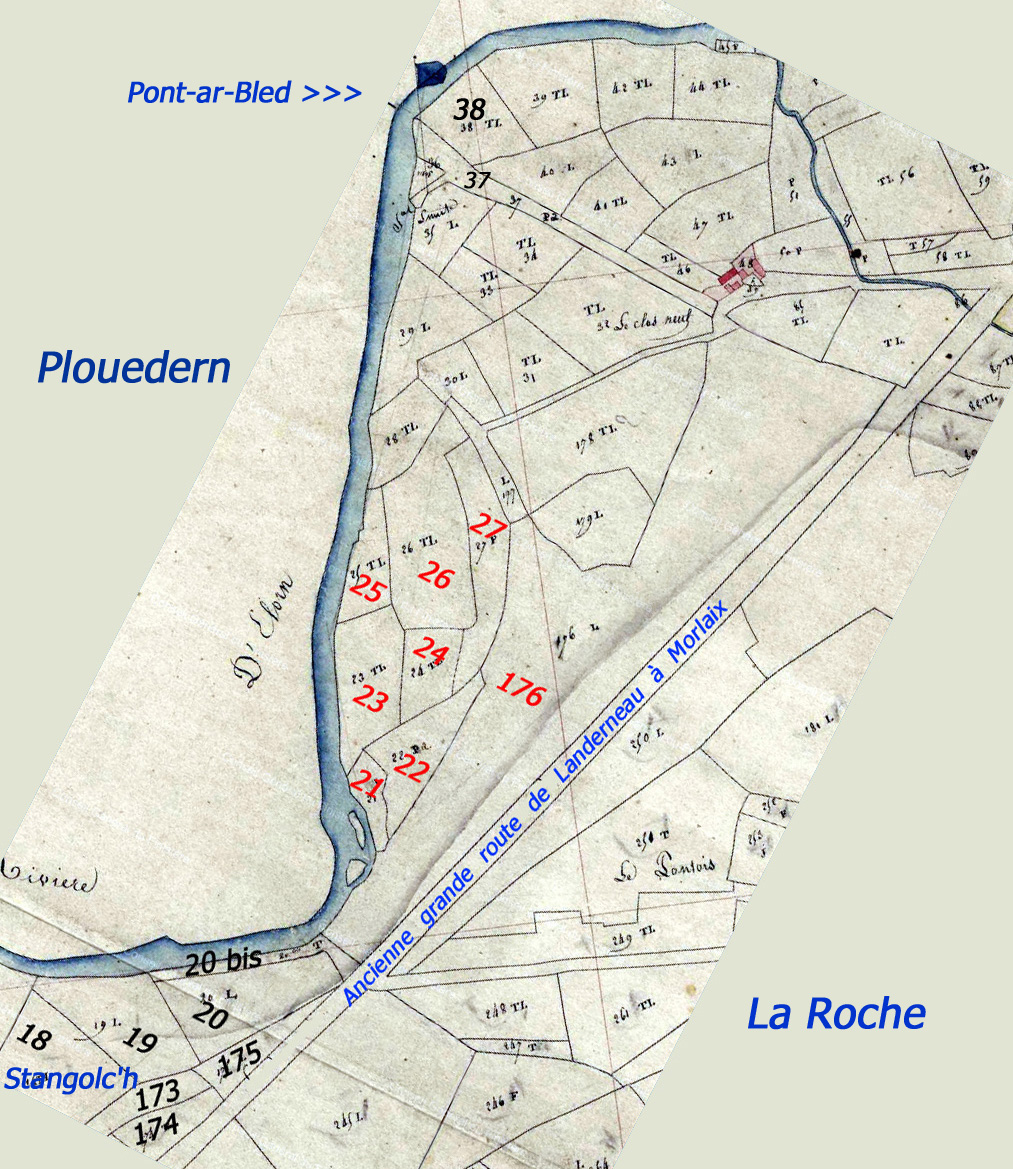

Le plan du cadastre napoléonien de la Roche, établi en 1811, montre qu'il n'y avait alors aucun moulin à cet emplacement.

Les bâtiments du moulin de l'Elorn seront construits sur les parcelles 21 à 27 et 176 de la section dite "B 1 de Keraoul". En outre, la création du bief d'amenée nécessitera l'utilisation de certaines parcelles plus au nord.

En 1811, au lieu dit le "Clos-Neuf", les propriétaires étaient les suivants :

| N° | Nom | Traduction | Propriétaire |

| 21 | Ar yeun | Le marais | Ollivier de Landerneau |

| 22 | Ar yeun | Le marais | idem |

| 23 | Parc ar vern | Le champ de l'aulnaie | idem |

| 24 | Parc bihan | Petit champ | idem |

| 25 | Parc rivier | Le champ de la rivière | idem |

| 26 | Parc bras | Grand champ | idem |

| 27 | Foennec | Prairie | idem |

| 176 | Goarem bras | La grande garenne | Guimard de Quimper |

Commentaires :

"Ollivier de Landerneau" était Yves Bonaventure OLLIVIER, ancien avocat au Parlement de Bretagne, membre d'une famille de juristes de l'ancienne juridiction de la Principauté de Léon à Landerneau. ![]()

"Guimard de Quimper" n'était autre que Denis Marie GUYMAR de COATIDREUX, ancien maire de La Roche, propriètaire du domaine du Pontois, qui avait été nommé, en 1811, vice-président du tribunal de Quimper.

Les parcelles plus au Nord par où passera le bief, appartenaient aussi à Ollivier de Landerneau.

On remarque cette longue allée (parcelle n° 37), "ar valli", qui se dirige vers l'Elorn et le champ (n° 38) appelé "parc pont". Ces éléments sont la preuve qu'il y avait là un pont avant 1811 : c'était "Pont-ar-Bled", bien sûr.

De l'autre côté, l'allée se dirigeait vers le moulin de La Roche. Le pont était majoritairement emprunté par les mouteaux qui allaient y faire moudre leurs grains, d'où son nom de "pont du blé". C'était à une époque où le moulin de Pont-ar-Bled en Plouedern n'existait pas encore.

![]()

Stangolc'h (à gauche du plan) est écrit "Stang a loc'h" dans le document d'archives qui liste des parcelles. C'est intéressant pour comprendre l'étymologie de ce nom de lieu.

Cette orthographe pourrait-elle détrôner la version "Stangolc'h" : D'un équivalent de kanndi, "buanderie", guolchti, formé avec le vieux breton guolch, "laver", aujourd'hui disparu de la langue (il existe en revanche en gallois sous la forme golchdy), on n'a qu'une unique attestation... Il ne semble pas que le terme ait même laissé une quelconque trace dans les noms de lieux... sauf à La Roche, un hameau se nomme stangolc'h. (Mélanges offerts à J. Tanguy, p. 30)

Pont-ar-Bled : On peut lire sur le site officiel de la mairie de Plouedern (http://www.plouedern.fr/index.php/plouedern/histoire), le texte suivant :

"Pont ar Bled : ce nom "bled", avec un "d" final articulé, doit être la bretonnisation de l'ancien français "bleds" (avec un "d" non articulé) prononcé "blés". C'était le lieu où était le pont par lequel passait sans doute le blé porté au moulin banal du château de Roc'h Morvan et imposé à tous les habitants des environs : Le pont des blés". Je suis tout à fait d'accord. J'ajoute que le mot "bleds", à l'époque, englobait toutes les céréales moulues au moulin.

En outre, un paragraphe de l'acte notarié du 27 juillet 1821, cité plus bas, confirme cela avec des précisions : "Monsieur Ollivier est propriétaire de la terre du Closneuf que borde la rive gauche de la rivière sur la commune de La Roche ; cette dernière terre est traversée par un ancien chemin vicinal conduisant de La Roche à Plouedern, pour la fréquentation duquel, depuis que le pont était tombé en ruine, on passait la rivière à gué, ce chemin dont Monsieur Ollivier avait fait une avenue, a été maintenu par arrêté de la Préfecture du Finistère". Voir sur le plan d'assemblage du cadastre napoléonien de La Roche de 1811, ci-dessous :

X

X

Famille Ollivier

Yves OLLIVIER, né vers 1695, décédé le 23 décembre 1767, St-Houardon, Landerneau (à 72 ans), Maître procureur, notaire, de la Principauté de Léon à Landerneau.Marié le 6 février 1725, St-Louis, Brest, avec Marguerite GUILLOTOU, décédée le 29 janvier 1757, St-Houardon, Landerneau, dont

- Yves Bonaventure OLLIVIER, né le 21 février 1737, St-Houardon, Landerneau, décédé le 18 octobre 1822, Landerneau (à 85 ans), avocat au Parlement de Bretagne.

Marié le 20 février 1764, Landerneau, avec Claude Jeanne THIBERGE, née le 19 juillet 1738, St-Louis, Brest, décédée le 24 mai 1823, Landerneau (à 84 ans), dont- Yves Jean OLLIVIER, né le 3 janvier 1765, St-Houardon, Landerneau, décédé le 31 juillet 1811,

Plouneventer (à 46 ans), avocat.

Marié le 7 juin 1790, St-Etienne, Rennes, avec Marie Anne Rosalie MINAUD, née vers 1769, Rennes, décédée le 9 janvier 1820, Landerneau (à 51 ans), dont- Rosalie Adélaïde Yvonne OLLIVIER, née le 1er septembre 1791, Rennes.

Mariée le 18 août 1829, Lesneven, avec François Marie SOUFFES-DESPRE, né le 18 février 1789, Lesneven. - Thiberge OLLIVIER, né le 20 mai 1794, St-Brieuc, décédé le 12 octobre 1868,

Landerneau (à 74 ans), Propriétaire, membre du conseil municipal.

Marié le 23 avril 1827, Landerneau, avec Marie Caroline DUTHOYA, décédée le 5 décembre 1849, Landerneau, dont- Yves Isidore Marie OLLIVIER, né le 27 mai 1829, Landerneau, décédé le 9 mars 1895,

Brest (à 65 ans).

Marié le 3 août 1852, Brest, avec Céline Marie HUYOT, née le 11 août 1831, Landerneau, décédée le 10 mars 1887, Brest (à 55 ans).

Céline Huyot était la fille de Paul Huyot qui fit construire la minoterie de La Roche-Blanche. - Thiberge Joseph Marie OLLIVIER, né le 17 mars 1831, Landerneau, décédé le 11 décembre 1875, Landerneau (à 44 ans).

- Yves Isidore Marie OLLIVIER, né le 27 mai 1829, Landerneau, décédé le 9 mars 1895,

Brest (à 65 ans).

- Rosalie Adélaïde Yvonne OLLIVIER, née le 1er septembre 1791, Rennes.

- Isidore Joseph François Marie OLLIVIER, né le 13 mars 1766, St-Houardon, Landerneau, décédé le 11 juin 1843, St-Houardon, Landerneau (à 77 ans), agent d'affaires.

- Yves Jean OLLIVIER, né le 3 janvier 1765, St-Houardon, Landerneau, décédé le 31 juillet 1811,

Plouneventer (à 46 ans), avocat.

B1 - Les origines : le moulin à huile... et à blé

Comme pour les autres moulins de La Roche, on trouve différentes dénominations à ce "moulin de l'Elorn" : "moulin de Ty-Ruz", "moulin Bazin", "moulin Le Verge". Le nom de "Milin eol", que l'on lit sur une carte postale, présentée plus bas, appelle quelques commentaires.

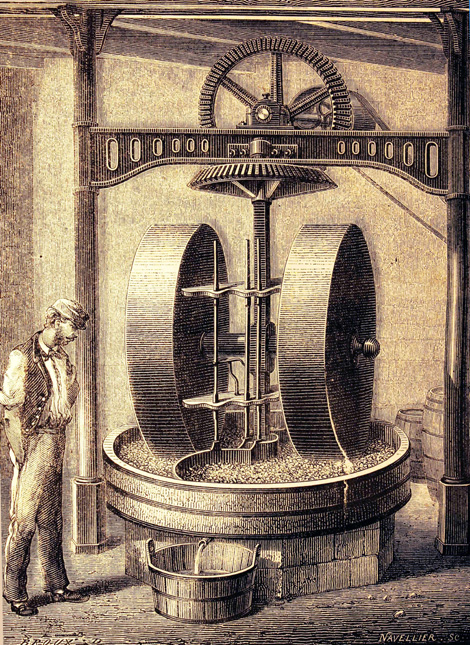

La gravure, ci-dessus, représente un moulin à huile industriel au 19è siècle. Mais celui de l'Elorn avait été conçu, quant à son mécanisme interne, sur un principe beaucoup plus novateur, cf le brevet exposé plus bas.

Eol ? faut-il lire "heol" (soleil) ou bien "eoul" (huile) ? L'éditeur de la carte postale a choisi de traduire "Moulin du soleil". Pourquoi y aurait-il un soleil remarquable à cet endroit ? De plus, pour être correct en breton du point de vue grammatical, il faudrait dire "Milin an heol" pour traduire "Le moulin du soleil" !

Par contre, "milin eoul", selon l'orthographe actuelle, est tout à fait correct. Ce terme est orthographié "milin eol" dans le dictionnaire manuscrit de Brezal et dans d'autres dictionnaires ![]() , et sa traduction est, bien sûr, "moulin à huile". Il a donc, bien, commencé sa carrière avec cette utilisation, comme le suggérait Roger Bras (La Roche, il y a 50 ans - site internet).

, et sa traduction est, bien sûr, "moulin à huile". Il a donc, bien, commencé sa carrière avec cette utilisation, comme le suggérait Roger Bras (La Roche, il y a 50 ans - site internet).

"Milin eaul" dans les Colloques de Quiquer (1633), cf le dictionnaire diachronique du breton par Martial Ménard.

"A Pleyber-Christ, le cadastre de 1837 ... parle de 'MOULIN EAUL', moulin à huile (EOL), alors en ruine (section A N° 768) ... Ce moulin de Buzulzo fabriquait, très probablement, de l'huile de lin, la graine provenait des cultures du pays", nous explique l'abbé Feutren, ancien curé de Pleyber. X

D'ailleurs en 1823, on trouve des actes de naissance à La Roche où les personnes citées sont : :

- le sieur Jean-Baptiste FRIMOT, 24 ans, fabricant d'huile du moulin de Lhorne (mai 1823) et fabricant d'huile de La Roche (juillet 1823) et

- René LE MAITRE, chef huillier, âgé de 36 ans, et

- Victor CAILLAUX, minotier de La Roche.

En 1824, un autre acte de naissance de La Roche cite, en tant que témoin, le "Sieur Etienne Victor CAILLAUX minotier 24a du moulin de Lhorne".

En 1822, le 15 mai, dans un acte de naissance de Landerneau, le témoin Jean-Baptiste Frimot est qualifié de "fabricant".

Marié le 20 septembre 1831, Orléans, avec Henriette Sophie FOUQUET, née le 16 octobre 1809, Boisville-la-St-Père (Eure et Loir), dont

- Anatole CAILLAUX, né vers 1835.

Après La Roche, on retrouvera Etienne Victor CAILLAUX quelques années plus tard. En effet, en 1863, un acte notarié concernant la vente d'un 1/8è du moulin, nous apprend qu'il réside à Chaon en Loir-et-Cher et il est tuteur des enfants de Yves Didier GUIASTRENNEC, petit-fils de Michel BAZIN-DRANT. Il a donc dû garder des contacts avec le moulin de L'Elorn !

Des recherches complémentaires dans le recensement de Chaon en 1861 donnent ceci :

- Etienne Caillaux, propriétaire, cultivateur, conseil municipal, 60 ans

- Sophie Caillaux, 60 ans, sa femme

- Anatole Caillaux, 27 ans, son fils

- Eugène Guiastrennec, 39 ans

- Lucie Guiastrennec, 28 ans, très probablement la femme du précédent

- Maurice Guiastrennec, 6 ans, très probablement le fils des précédents

- et 7 domestiques X

La présence de Jean-Baptiste Frimot dans l'équipe des fabricants d'huile nous incitait à penser que la conception de l'architecture externe du moulin avait pu être l'oeuvre de Jacques Frimot, la suite nous démontrera que c'est bien le cas.

Jacques Frimot était le frère de Jean-Baptiste. Jacques était ingénieur des Ponts et Chaussées et s'installa à Landerneau le 17 juin 1820. Il va créer une usine qui sera un modèle et produira des machines à vapeur en 1826.

Il est moins connu pour avoir établi les plans du moulin de Kerigeant et du Frout en 1827 et ceux du nouveau pont de Pont-Christ en 1822 et en 1832.

Jean-Baptiste suivait, en quelque sorte, les traces de son frère, car il fut architecte, et devint plus tard conducteur de travaux des Ponts-et-Chaussées. C'est peut-être lui qui a participé à la conception externe du "moulin (à huile) de l'Elorn" et avec l'aide de Jacques.

Le moulin a été construit, à partir de 1821, à la demande de Jean Moliné, comme maître d'ouvrage et futur exploitant. C'est ce que révèlent plusieurs actes notariés du début du 19è siècle. ![]()

Voici quelques dates importantes :

1816 : Dans le Bulletin des lois de la République française de juillet 1816, on apprend que Moliné, horloger de profession, a déposé un brevet d'invention appliqué aux moulins à huile : "Le Sr Moliné (Jean) ![]() , demeurant à Auch, département du Gers, auquel il a été délivré, le 16 juillet dernier, le certificat de sa demande d'un brevet d'invention de quinze ans, pour une machine propre à broyer les plantes oléagineuses et à extraire l'huile". C'est donc ce type de mécanisme qu'il a, plus que certainement, implanté à La Roche. D'ailleurs, cela est confirmé par le rapport de Frimot : "les cylindres employés dans les huilerie et blanchisserie".

, demeurant à Auch, département du Gers, auquel il a été délivré, le 16 juillet dernier, le certificat de sa demande d'un brevet d'invention de quinze ans, pour une machine propre à broyer les plantes oléagineuses et à extraire l'huile". C'est donc ce type de mécanisme qu'il a, plus que certainement, implanté à La Roche. D'ailleurs, cela est confirmé par le rapport de Frimot : "les cylindres employés dans les huilerie et blanchisserie".

Quelques glânes sur Jean Moliné :

Joseph MOLINE, né vers 1742, maréchal-ferrand, dont- Jean MOLINE, né le 8 mars 1770, Maubert (Gers), horloger, manufacturier, mécanicien au moulin du Clos-Neuf de La Roche.

Marié le 6 juillet 1796, Auch (Gers), avec Anne Angélique BARCIET, dont- Joseph MOLINE, né le 29 novembre 1796, Auch (Gers)

- Marie MOLINE, née le 3 août 1798, Auch (Gers), décédée le 7 mars 1835, Lambezellec (à 36 ans).

Mariée le 5 juin 1822, La Roche-Maurice, avec François Théodore JACQUINOT, né le 8 août 1787, St-Melaine, Morlaix, capitaine d'infanterie, dont- Marie Anne Elvire JACQUINOT, née le 11 février 1831, St-Pol-de-Leon.

- Hélène Elvire JACQUINOT, née le 28 février 1835, Lambezellec.

- Julienne MOLINE, née le 18 avril 1800, Auch (Gers)

1818 : Jean Moliné est à Landerneau. En effet, le 4 septembre René Bazin, propriétaire à Landerneau, lui loue "une maison d'ardoises près le pont à bascule, avec un champ, un moulin nommé 'Moulin Neuf' près le pont de La Palue et une maison qui sera bâtie par Bazin, le tout pour 1.200 fr. par an" (source répertoire du notaire Onfrey - ADQ 4 E 97/165).

Ajout le 12/11/2024,

d'après ledit traité.

Des explications complémentaires dans un traité du 5/7/1822 : Le moulin devait "servir à l'établissement d'un moulin à huile".

Mais "l'usine de La Palue n'ayant pas réussi faute d'eau" suffisante, Moliné va se tourner vers le site de La Roche-Maurice sur les terrains dépendant du Clos-Neuf. Le traité nous apprend aussi que Jean-Baptiste Frimot et Michel Bazin-Drant étaient intéressés pour un tiers chacun dans l'entreprise de Moliné, et y contribuaient en proportion. Jean Moliné n'y participait donc financièrement que pour un tiers. Il faut préciser cependant que la mécanique du moulin à huile et ses accessoires se faisait "à compte à demi entre ledit sieur Moliné et le sieur Barsiet, son beau-frère, de Belle-île en mer.

1821, en janvier : Moliné envoie sa pétition à la préfecture pour demander l'autorisation de construire son moulin à La Roche et réclamer la visite des ingénieurs des Ponts-et-Chaussées pour déterminer la hauteur du barrage qu'il doit construire sur l'Elorn. L'affichage de sa pétition à la mairie de La Roche ne donne lieu à aucune contestation ni observation, et le maire, Jean-Baptiste Lamarque, communique au sous-préfet son accord de principe le 9 mars.

1821, le 5 mai : Jean Moliné signe, avec Yves Bonaventure Ollivier de Landerneau, pour les terres et édifices dépendants de la métairie du Clos-Neuf à La Roche, un bail de 18 ans et pour 550 francs par an, dont les caractéristiques principales sont les suivantes :

- Le sieur Moliné fera construire à ses frais sur le bord de la rivière d'Elorn une usine ou établissement de manufacture composée d'un bâtiment de 7,80 mètres (24 pieds) en dedans d'oeuvre dans tous les sens, et de 9,75 mètres (30 pieds) en hauteur ... La hauteur dudit bâtiment sera divisée par trois planchers sans compter le plancher qui supporte les eaux, le tout surmonté d'une couverture en ardoise et dans l'intérieur trois moulins dont deux à blé

, ... le sieur Moliné aura la faculté d'étendre ces dimensions selon les besoins de son usine, mais elles ne pourront être moindres que celles qui viennent d'être énoncées".

, ... le sieur Moliné aura la faculté d'étendre ces dimensions selon les besoins de son usine, mais elles ne pourront être moindres que celles qui viennent d'être énoncées". - On apprend dans la suite du bail que le 3è moulin sera un moulin à huile.

- Moliné s'engage à élever les deux premiers étages du bâtiment pour le 29 septembre 1821 et à paracher le tout pour le 29 septembre 1825.

- Il est prévu que Moliné prendra "des arrangements avec Monsieur Guymar de Coatidreux" afin de créer un chemin pour se rendre à la "grande route" par la garenne de ce propriétaire (cette garenne est évidemment la parcelle 176 et la "grande route" est l'ancienne route de Landerneau à Morlaix).

- A l'expiration des 18 ans que doit durer le bail, les bâtiments et édifices, moulins et ustensiles devront être laissés en bon état.

- Ollivier, le bailleur, rachètera les moulins selon expertise, mais au prix maximun de 6.000 francs.

Cela explique qu'en 1823 et 1824 on trouve un minotier, Victor Caillaux, dans ce "milin-eoul".X

1821, le 29 juin : Charles Le Bourg, ancien receveur et administrateur de la principauté de Léon, est averti que Moliné "fait démolir les édifices encore existants de l'ancien château de La Roche, enlever et transporter les superbes pierres qu'il en retire et les emploie à la construction de son usine". Le Bourg, "agissant et se portant fort pour le propriétaire", y envoie un huissier pour vérifier ces faits. Moliné s'en défend "considérant que ce monument est une marque conservée dans la mémoire et dans l'histoire", mais "qu'il est vrai que pour aider à la construction de son usine il a emploié des pierres provenant de la démolition d'une maison située au haut bourg de La Roche dont est propriétaire le précédent maire de cette commune" (cf exploit d'huissier du 29/6 - ADQ 63 J 2). Le maire précédent était, bien sûr, Hervé Le Hir. On verra plus tard, que l'intervention de l'huissier n'aura pas eu de suite .

1821, le 30 juin : L'ingénieur Jacques Frimot établit un rapport sur le projet de Moliné, alors que la réalisation a visiblement déjà commencé. Ce rapport est très intéressant car tout en décrivant le futur ouvrage et en donnant préconisations techniques, il apporte des justifications économiques liées à la situation de ce début de siècle (voir plus bas).

1821, le 27 juillet : un acte notarié nous apprend que Jean Moliné a bien commencé les travaux de construction de son moulin. "Il a voulu établir et a même commencé à élever sur ce terrain une usine considérable. Pour la mettre en mouvement, il a ouvert un canal d'environ 5 mètres de largeur sur une longueur de plus de 500 mètres. Ce canal ou biez de dérivation ![]() tendant nécessairement à baisser extrêmement le niveau actuel des eaux de la rivière et même à changer entièrement son lit, au moins dans les tems de sécheresse". (D'où le conflit qui s'est élevé entre Jean Moliné et Charles Le Bourg, propriétaire des terrains de la rive droite de l'Elorn : deux personnes que le notaire doit essayer de concilier).

tendant nécessairement à baisser extrêmement le niveau actuel des eaux de la rivière et même à changer entièrement son lit, au moins dans les tems de sécheresse". (D'où le conflit qui s'est élevé entre Jean Moliné et Charles Le Bourg, propriétaire des terrains de la rive droite de l'Elorn : deux personnes que le notaire doit essayer de concilier).

Bief de dérivation : Il s'agit du canal qui alimentera aussi plus tard la minoterie et que l'on voit encore sur la carte de l'IGN au début de ce chapitre. On comprend qu'un tel canal a eu tendance à transformer, sur toute sa longueur, l'ancien lit de la rivère en bras mort.X

1821, le 1er décembre : "La construction du Moulin d'Elorn en la commune de La Roche-Maurice ayant nécessité l'établissement sur la rivière de ce nom d'un barrage déversoir, Monsieur GILLARD, propriétaire des terrains de la rive droite, permet au Sieur MOULINE, entrepreneur dudit moulin, d'appuyer le barrage sur cette rive, à la charge par ce dernier ou par ses successeurs d'indemniser M. Gillard et ses fermiers toutes les fois que ledit barrage viendrait à leur causer le mondre préjudice, ce à quoi ledit Sieur MOULINE s'était engagé par acte du 1er décembre 1821..." (source Mme Bazin dans L'Echo des Moulins, n° 42).

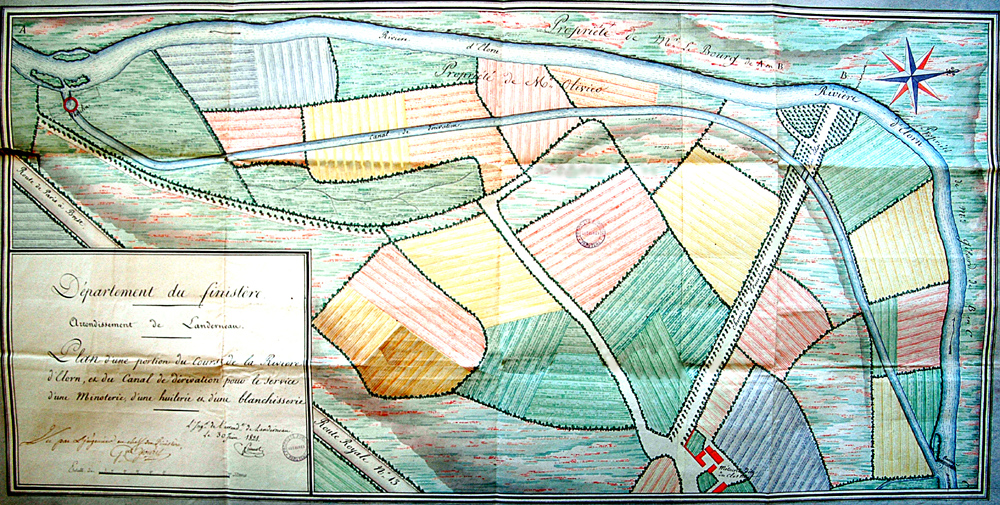

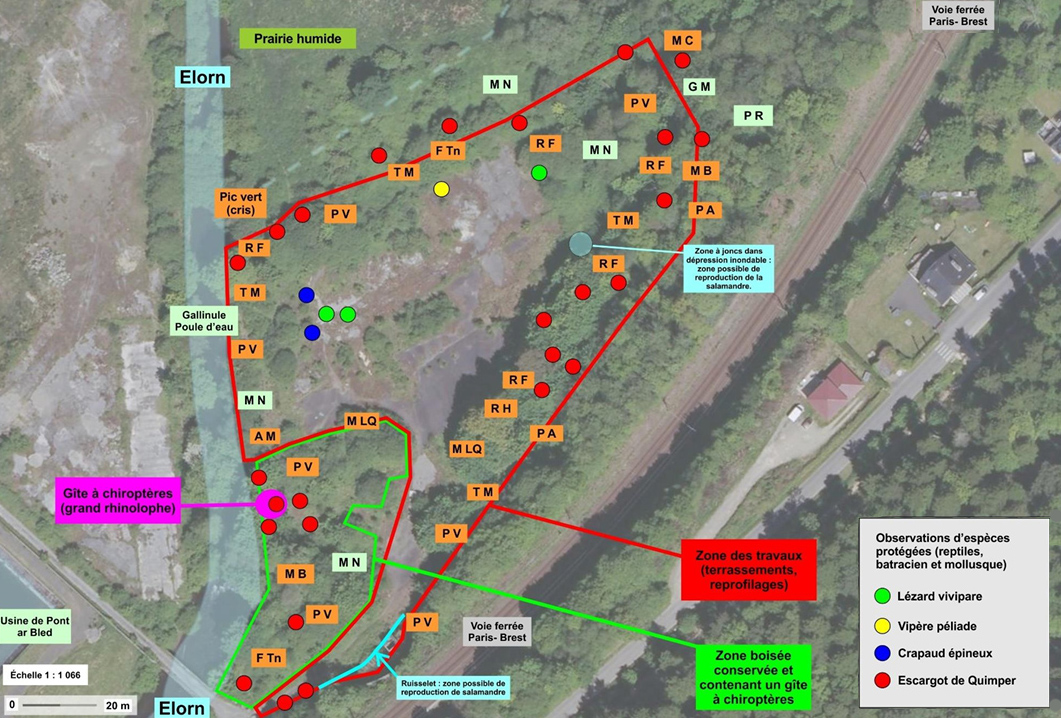

Sur le plan ci-contre : le barrage (//) et le bief (o o o o) de Moliné.

Notons en passant que Pierre Gabriel Gillard, avocat à Landerneau, possédait aussi le lieu de Valy-Cloître, car il avait épousé Marie Charlotte Larcher, la fille de Yves François Larcher de Kerascoët, autrefois procureur fiscal et intendant de Brezal.

1822 : Notons aussi que le 7/6/1822, Moliné est témoin sur l'acte de naissance de Anastasie Augustine Lamarque, fille du maire de La Roche, qui résidait au château du Pontois. Sur cet acte, Jean Moliné est qualifié de "mécanicien au moulin du Clos-Neuf".

Ajout le 12/11/2024,

d'après ledit traité.

1822, le 5 juillet : Jean Moliné cède ses droits Michel Bazin-Drant, c'est l'objet du traité élaboré à cette date. L'entreprise est donc dorénavant partagée entre Jean-Baptiste Frimot pour un tiers et Bazin-Drant pour deux tiers, Nicolas Barsiet gardant la propriété des mécaniques et ustensiles du moulin à huile.

Jean Moliné avait décidé de céder ses droits car il se trouvait "dans la nécessité de quitter ce pays pour aller soigner ses établissements d'Auch, dans le département du Gers".

1825 : D'après une lettre au préfet du Finistère, datée du 22/9/1825, on apprend que Bazin-Drant se préoccupe d'obtenir l'ordonnance royale autorisant le fonctionnement du moulin.

1825, le 14 juin : La veuve Le Bourg et son fils écrivent une lettre à l'abbé de Rohan à propos des comptes de gestion de leur mari et père. On y apprend qu'ils n'ont pu récupérer les frais de la sommation du 29/6/1821 faite au Sr Moliné, celui-ci "ayant inopinément quitté le pays, insolvable & poursuivi par un autre créancier". Pourtant l'acte suivant le sous-entend encore présent en 1826.

1826, le 9 septembre : les héritiers de Yves Bonaventure Ollivier, ses petits-enfants Thiberge et Rosalie Adélaïde Ollivier, vendent à Jeanne Suzanne Drant, épouse de Michel Bazin-Drant, "le lieu du Clos-Neuf avec les bâtiments et terres qui s'y trouvent actuellement, ainsi que le tout est affermé à Monsieur Jean Moliné". Il est stipulé au contrat de vente que

- "l'acquéreur sera tenu de maintenir le sieur Jean Moliné dans la jouissance du bail qui lui a été consenti" en 1821,

- "la vente a été faite pour la somme de 20.000 francs, que Madame Bazin-Drant a promis de payer aux vendeurs le 29 septembre 1829, terme préfixé,

- "et de payer en outre auxdits vendeurs les intérêts du capital de la vente, à raison de 5 % par an, jusqu'au remboursement dudit capital".

- "Madame Bazin-Drant a déclaré que le prix de la présente vente sera soldé des deniers provenus des successions de ses père et mère".

- "En l'endroit s'est présenté et est intervenu Monsieur Yves Nicolas Marie Guiastrennec, neveu, négociant et propriétaire, demeurant en cette ville de Landerneau, lequel après avoir pris lecture du présent acte a déclaré se rendre caution de Madame Bazin-Drant, et s'obliger solidairement avec elle sans division ni discussion, au paiement de ladite somme de 20.000 francs, pour le 29 septembre 1829, et aux intérêts stipulés".

1827 : Le cadastre désigne toujours les Ollivier, Thiberge et Rosalie Adélaïde, comme propriétaires, et précise que suite à une nouvelle construction le revenu estimé du moulin (parcelle B 21) passe de 14.312 F à 14.712 F soit une augmentation de 400 F. (cf Cadastre, propriétés bâties et non bâties - La Roche 1823-1914 - ADB 592 E DEPOT 16)

Après Jean Moliné, son moulin à huile... et ses deux moulins à blé, la minoterie fut exploitée par la famille Bazin.

(voir plus bas la minoterie Bazin)

B2 - Le brevet de Jean Moliné

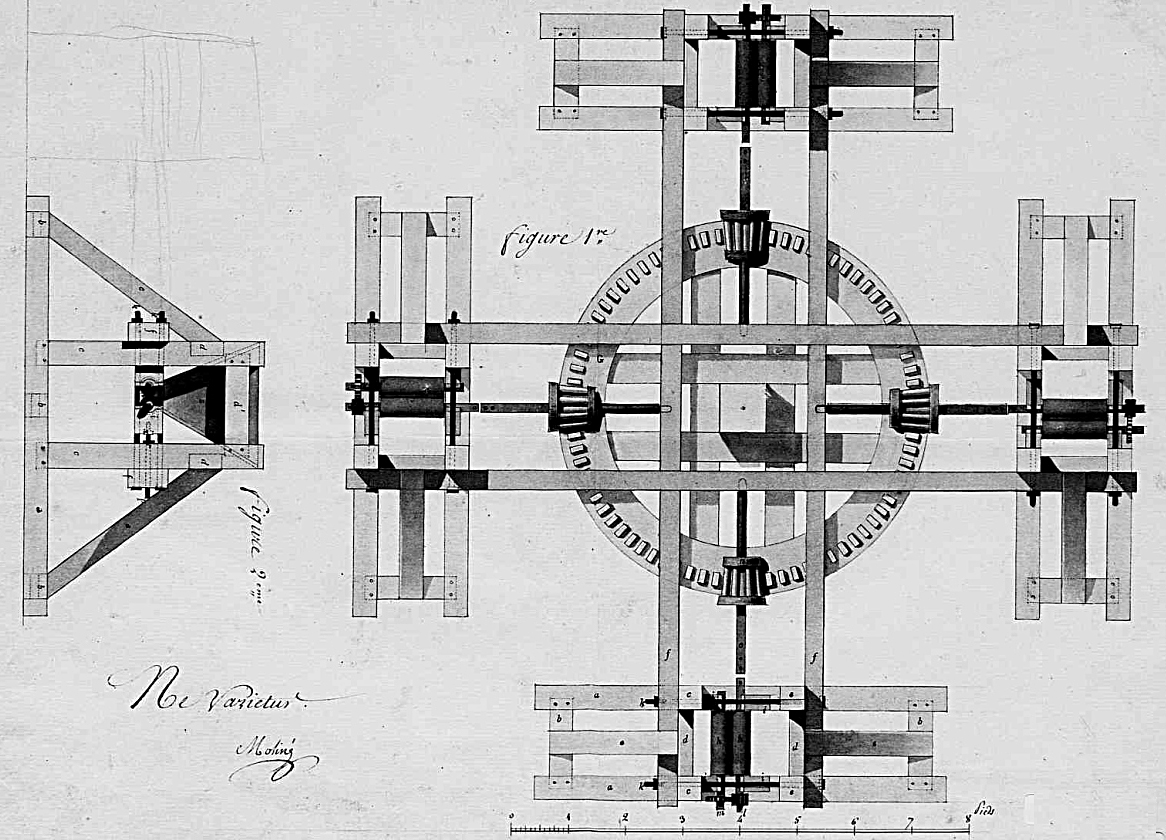

Le mode de fonctionnement était de broyer d'abord les graines à l'aide du moulin, de type nouveau, et de presser ensuite le produit obtenu, la "farine" ou plutôt la pâte, avec un pressoir, également novateur. L'innovation présente dans le moulin consistait dans l'utilisation de cylindres pour broyer les graines, principe proche de ce qui se fera plus tard dans les minoteries pour le blé, mais ici dans chaque couple de cylindres les deux ne tournent pas à la même vitesse.

"Avec mon moulin, écrit Jean Moliné, on a l'avantage de pouvoir se dispenser de tamiser la farine, parce qu'une graine ne peut passer entre les cylindres sans être parfaitement moulue et broyée, au lieu qu'avec une meule ordinaire on est obligé de tamiser et de rapporter les graines qui n'ont pas été atteintes et réitérer cette opération jusqu'à ce que les graines aient été brisées.

Cependant, je dois dire que pour briser la graine de lin il faut un roulage de cylindres différent que pour les graines de colza, rave et autres dans ce genre, en ce que la pellicule est beaucoup plus tendre ou cassante que celle du lin, qui est très coriace.

Il faut pour la graine de lin que le cylindre qui est mené par la roue du manège fasse trois révolutions pendant que le second n'en fait qu'une. Pour cela, je mets une lanterne de 6 fuseaux ajustée carrément au bout du pivot du cylindre mené par la roue du manège et à celui qui lui est parallèle, une roue de 18 dents, ajustée de même manière que le précédent. Par ce moyen, le premier fait trois révolutions pendant que le second n'en fait qu'une. Pour le colza et autres graines rondes, il suffit que le premier cylindre fasse deux révolutions pendant que le second n'en fait qu'une".

1- Le moulin à graines

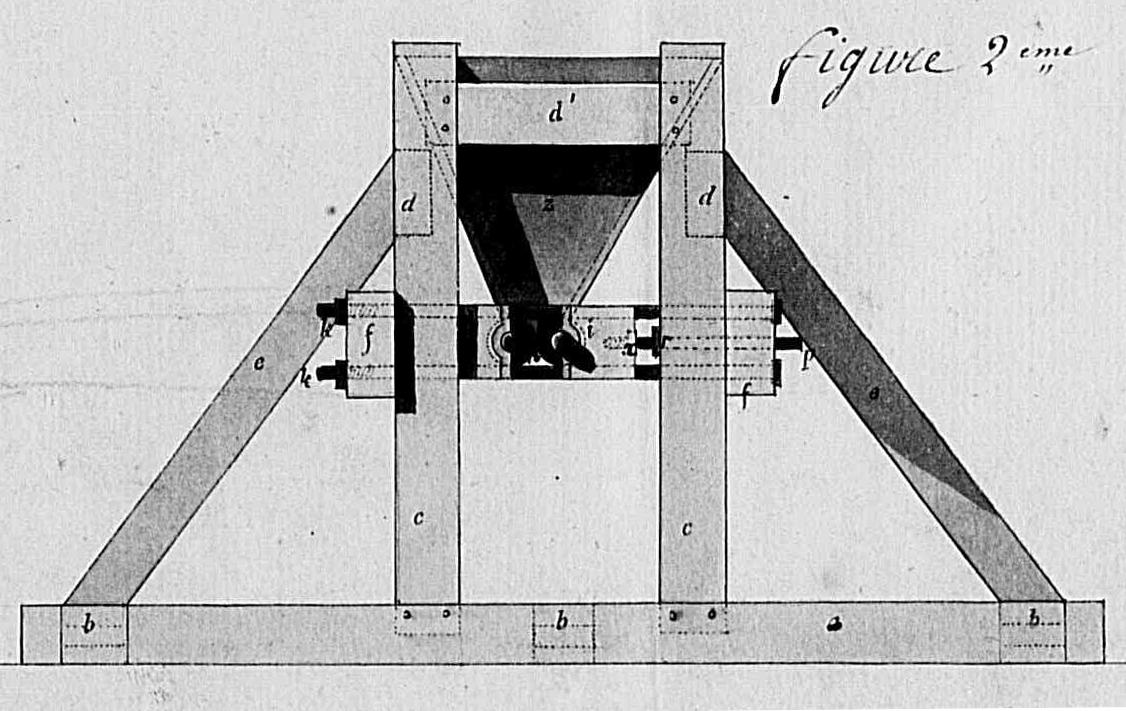

Figure 1ère (ci-dessus) : cette figure représente le plan de 4 jeux de cylindres servant à moudre les graines propres à faire de l'huile.

Légende d'un jeu de cylindres (ci-contre)

bb Traverses qui lient les semelles

cc Montans

dd Traverses supérieures qui lient les montants & où

viennent s'assembler par le haut les jambes de force

ee Jambes de force

ff Pièces transversales qui lient la charpente des 4 jeux de cylindres et reçoivent les pivots des lanternes, ainsi que le pivot de la roue de manège G

G Roue de manège qui met en mouvement les 4 jeux de cylindres

n Lanterne

o Axe en fer arrondi en devant de la lanterne afin que l'on puisse faire marcher un ou deux ou trois ou quatre jeux si l'on veux ou séparément, au moyen d'un verrou qui engege ou dégage chaque lanterne à volonté

hh Cylindres en fer

ii Coussinets qui rapprochent ou éloignent les cylindres au moyen d'une vis de pression

kk Boulons qui consolident le bâti de la charpente, soutiennent les pièces transversales ff et servent de coulisse aux coussinets

l Lanterne ou pignon qui porte 6 fuseaux et engrène dans la roue m de 18 dents

m Roue

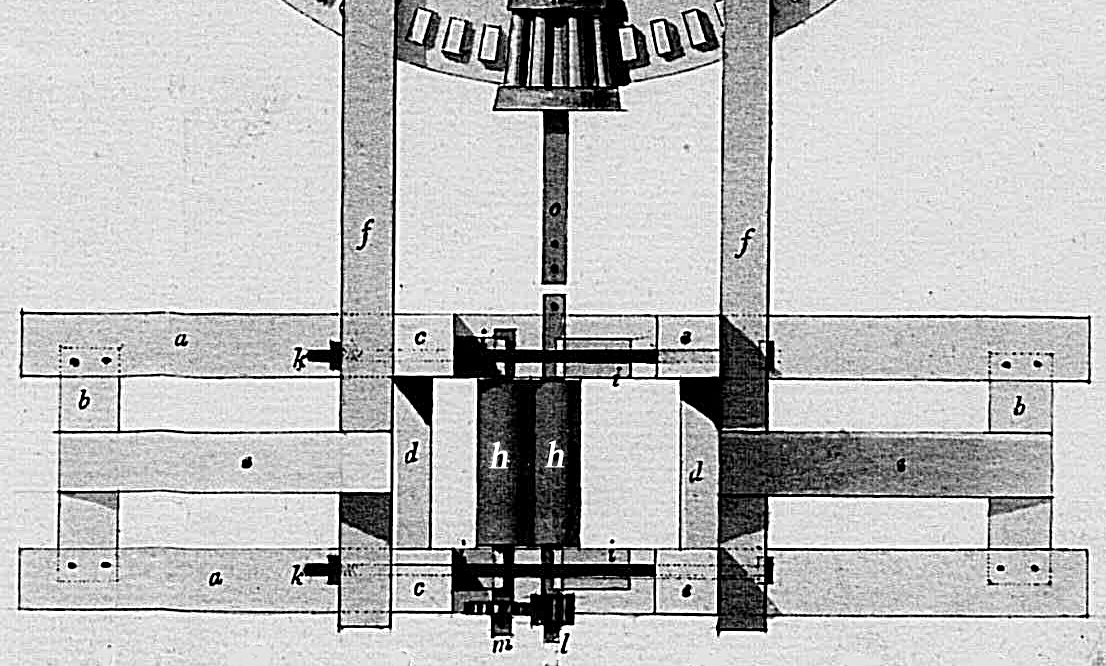

Figure 2è (ci-contre) : elle représente l'élévation d'un jeu de cylindres servant à moudre la même graine.

a Semellebbb Expriment en lignes ponctuées le bout des traverses qui lient les montants cc

cc Montants

d Autre traverse qui lie les montants

ee Jambes de force

ff Pièces transversales qui lient la charpente des 4 jeux de cylindres

hh Cylindres

ii Coussinets grnis en cuivre où roulent les colets des cylindres lesquels rapprochent ou éloignent les cylindres au moyen de la vis de pression p

p Vis de pression qui porte une embasse qui sert de point d'appui contre les montants de la charpente et entre dans une écroue x entaillée dans l'épaisseur des coussinets qui rapproche ou éloigne à volonté les deux cylindres , en p elle porte un carré afin de recevoir une clef pour la tourner à droite ou à gauche

kk Boulons qui consolident le bati de la charpente, soutiennent les pièces tranversales ff et servent de coulisse aux coussinets

z Trémie

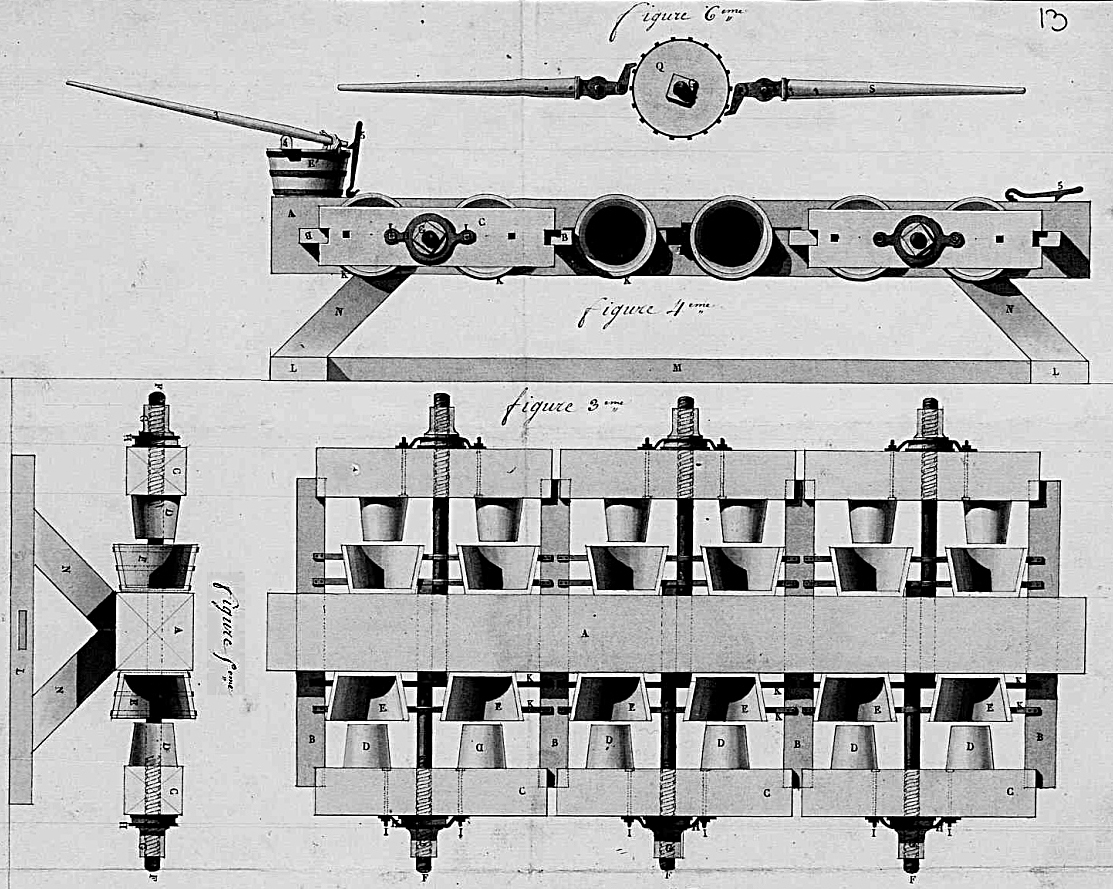

2 - Le pressoir à huile horizontal

A Poutre qui reçoit toutes les pièces

BB Coulisses qui reçoivent les pièces de pression

CC Pièces de pression où sont assemblés les tampons

DD Tampons qui pressent la farine dans l'auge

EE Auges en bois de chêne garnies de 3 forts cercles de fer chacune, qui reçoivent la farine

FF Vis en fer qui forment T à leur tête

GG Ecrous en cuivre

HH Colliers en fer qui servent à ramener les pièces de pression lorsqu'on desserre la presse

II Boulons qui fixent les colliers HH sur les pièces de pression

KK Demi-cercles en fer qui supportent les auges.

LL Semelles

M Traverse a T qui lie les 2 semelles

NN Indiquent 2 pieds placés aux deux extrémités, assemblés par leur bout à la semelle et se joignantsous la poutre A comme l'indique la figure 5è

A Poutre qui reçoit toutes les pièces

BB Coulisses qui reçoivent les pièces de pression

CC Pièces de pression

EE Auges qui reçoivent la farine

FF Têtes de vis de la presse

GG Ecrous en cuivre

HH Colliers en fer qui servent à ramener la pièce de pression lorsqu'on la desserre

II Têtes des boulons qui fixent les coliers H sur la pièce de pression

KK Demi-cercles en fer qui supportent les auges.

L Semelle

NN Pieds qui supporte la poutre

A Poutre qui reçoit toutes les pièces

CC Pièces de pression

DD Tampons qui pressent la farine dans l'auge

EE Auges qui reçoit la farine

FF Vis en fer de la presse

GG Ecrous en cuivre

HH Colliers en fer qui servent à ramener la pièce de pression lorsqu'on la desserre

TT Têtes de vis formant un T afin de présenter obstacle pour que la vis ne suive pas lorsqu'on serre la presse (voyez la figure 4è)

Figure 6è - Plan et détail des leviers pour serrer les presses.

Q Roue de bois de 4 pouces d'épaisseur garnie de deux forts cercles de fer ; entre les deux cercles sont placées 18 dents aussi de fer, de 10 lignes d'épaisseur sur 15 lignes de largeur ; elles entrent dans le bois de 3 pouces 1/2 de profondeur, elles y sont chassées à grands coups de marteux, afin qu'elles aient la plus grande solidité. au centre de la roue est un trou carré pour y loger l'écrou G

S Levier de bois garni par un petit cercle de fer trous qui reçoivent deux chevilles de fer pour consolider la pièce X aussi de fer ; cette dernière est mobile en V sur un pivot de fer, lrquel set de point d'appui au levier, ce pivot a 16 lignes de daiamètre, il est fixé très solidement à la pièce de pression.

y Cliquet de fer qui appuye contre les dents de fer de la roue ; ce dernier est mobile ; il est poussé par un petit ressort pour le ramener contre la roue lorsqu'on met le levier en mouvement.

L'auge qui est au-dessus de la pièce A figure 4è du plan est en disposition pour enlever le pain qui a été pressé.

3 Levier ou barre de bois qui sert à enlever le pain

4 Coussinet ou point d'appui du levier

5.5 Crochet qui est fixé par un piton à vis sur la pièce A qui retient l'auge pendant qu'on force le levier 3 pour enlever le pain.

Nota. Sur le plan, figure 4è, le defaut d'espace n'a pu permettre d'indiquer que les crochets 5 qui retienne l'auge.

B3 - Le rapport de Jacques Frimot

Rapport du 30/6/1821 (source ADQ 7 S 27)

| Arrondissement de Landerneau Département du Finistère | Rapport sur le projet d'établissement d'un moulin à eau à construire dans la commune de La Roche |

Pour afficher les légendes cliquer ICI, pour les effacer cliquer LA

Description générale de l'établissement et de ses dépendances

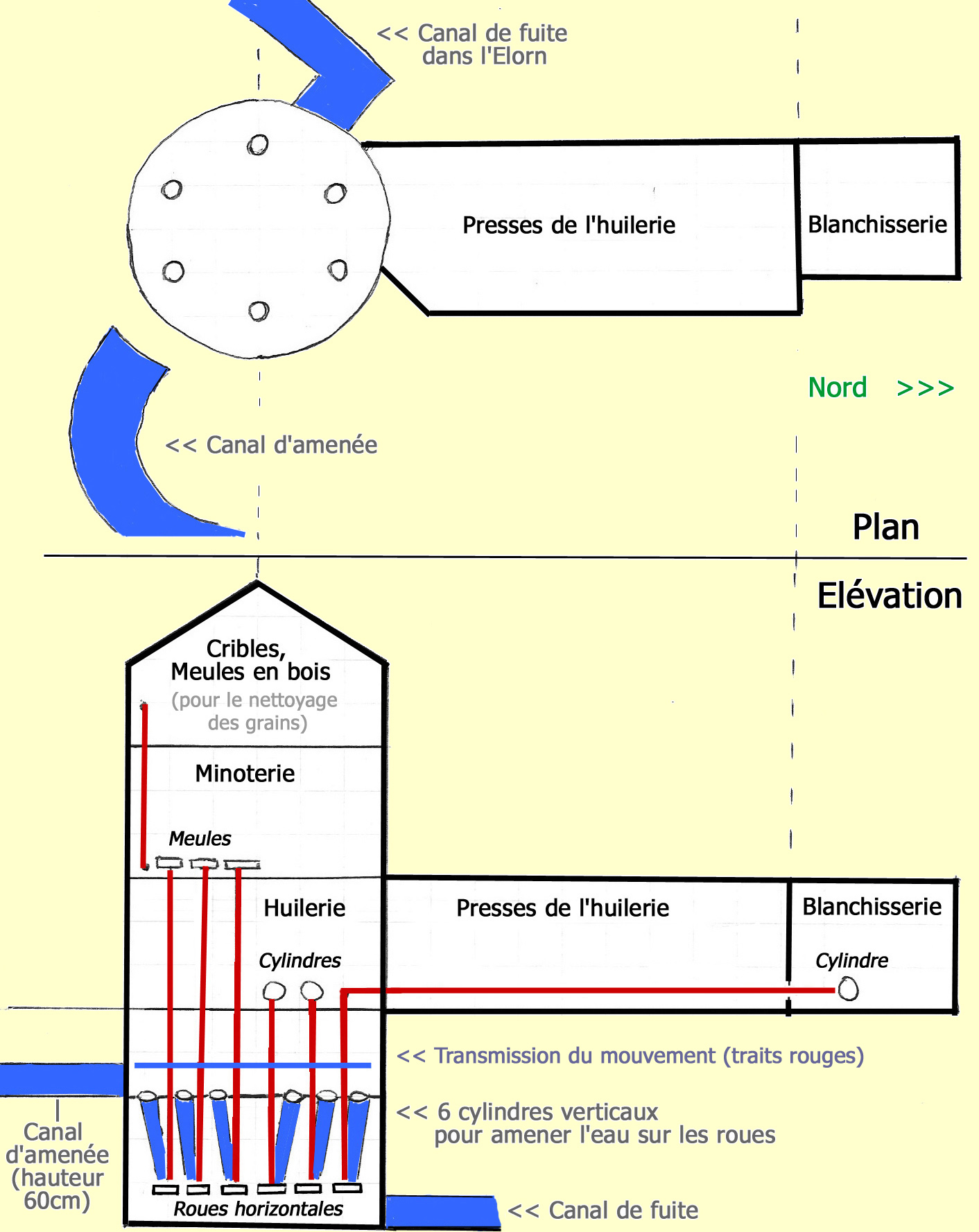

L'établissement que le Sr Moliné se propose d'élever sur les bords de la rivière de l'Elorn sur la propriété du Sr Olivier, sise dans la commune de La Roche, consiste

1° en une minoterie à trois tournants, 2° en un moulin à huille à deux tournants, 3° en une blanchisserie qui occupera un tournant. Les six roues servant à mettre en mouvement les trois jeux de meules à farine et les cylindres employés dans les huilerie et blanchisserie seront établies dans un bâtiment de forme circulaire figuré au plan ci-annexé.

Ce plan n'ayant pas été conservé aux archives, j'ai essayé de

le reconstituer, voir ci-contre (Ndlr).

Ces roues seront horizontales et recevront l'eau de cylindres verticaux adaptés à un plancher sur lequel elle se trouvera à une hauteur d'environ 60 centimètres. L'huilerie occupera le premier étage du bâtiment circulaire et les presses seront placées dans un hangard adjacent. Les trois jeux de meules à farine occuperont le deuxième étage de ce bâtiment et les cribles, meules en bois, &ca pour purger les grains, se trouveront au-dessus, dans les mansardes. Enfin, la blanchisserie sera établie dans un deuxième hangard, au nord de l'édifice principal, où par le moyen d'engrenages l'on transmettra le mouvement de la roue motrice.

C'est par un canal de dérivation de 830 mètres de longueur traversant la propriété du Sr Olivier, que l'on amène les eaux de la rivière d'Elorn dans le réservoir ménagé dans la tour où son placés les tournans. Ce canal a moyennement 5 mètres de largeur en cuvette ; il a été creusé de façon que dans les tems ordinaires l'eau ne s'y élevât qu'à une hauteur de 60 centimètres. A son embranchement avec le chemin de Plouedern, il a été établi un pont en maçonnerie de moëllons, solidement construit, en amont duquel seront placés les vannes destinées à règler le volume d'eau qui sera nécessaire à la dépense de l'établissement. Ce pont est élevé au-dessus des plus grandes eaux pour garantir la partie inférieure du canal et diminuer la hauteur des digues.

Le niveau des eaux ordinaires en amont à l'embouchure du canal se trouve à 3,18 mètres au-dessus du radier de fuite du moulin ; ainsi la chute serait suffisante sans l'accroissement qui résultera de la construction d'un barrage dans la rivière de l'Elorn. Ce barrage n'aura que 50 centimètres au-dessus du lit de cette rivière dans le point le plus élevé de sa longueur, et le repère invariable auquel est rapportée sa hauteur, ou la crète du couronnement, est le radier en maçonnerie des arceaux d'aval du moulin. Le plan supérieur de ce barrage sera élevé de 3,35 mètres au-dessus des pierres formant ce radier. C'est la différence de la cotte A du profil de nivellement à la cotte B (Ndlr : schéma non publié ici).

Avantages de l'établissement par rapport au commerce et à l'agriculture

Minoterie : Les armements qui ont lieu dans le port de Brest exigent, surtout en tems de guerre, des approvisionnements considérables de farines dites de minot ; les moulins d'où on l'extrait encore présentement sont ceux de Moissac, Montauban, &ca établis dans le midi de la France ; et les transports à Brest de ces farines, qui peuvent encore devenir très difficiles, sont toujours dispendieux. En effet, on expédie à Bordeaux, à Moissac &ca des bords des côtes de la Bretagne des blés qui sont propres à faire de la farine de minot ; puis on rapporte cette farine au lieu du départ augmentée d'un double prix de transport payé par le premier vendeur et le consommateur. Le nouvel établissement qui s'élève évitera ces frais inutiles ; l'agriculteur vendra plus cher ses grains de première qualité, et le consommateur payera moins cher la fleur de farine. Un autre avantage non moins incontestable qu'il procurera, sera de fournir à tous les agriculteurs voisins des blés purgés de graines étrangères, des blés d'égale grosseur et bien pleins pour les semences dont le produit dépend nécessairement de la qualité du grain nourricier. Il est des contrées où l'on prend tant de soins pour cet objet que l'on y applique les enfants à trier, grain à grain, le blé de semence. Par le moyen des meules en bois et des cribles, un hectolitre de grain est mieux purgé, nettoyé et préparé en quelques minutes que par le plus minutieux procédé.

Huilerie : Convertir en huile sur les lieux, par les moyens les plus économiques, les graines de lin et de chanvre dont le pays abonde et que l'on exporte au loin, pour en rapporter les produits à Brest et dans les autres villes du département, c'est encore payer inutilement des frais qui pèsent et sur le producteur et sur le consommateur : or, personne ne peut nier qu'il se fait journellement des exportations de ces sortes de graines des ports de la Bretagne ; qu'elle reçoit de l'huile, par importation du nord de la France ; il est donc prouvé que le département du Finistère paye, sur cet objet, un double tribut aux autres départements. Une huilerie capable de produire par jour 1.000 kg d'huile, et placée à la proximité de Brest, peut devenir fort utile aux approvisionnements de ce port lorsque les communications par mer sont difficiles, et tout tems elle doit favoriser l'agriculture ; car, on ne saurait trop le répéter, l'industrie et la prospérité d'un pays perdent beaucoup si la fabrication sur les lieux des matières encombrantes qu'il produit n'est pas égale à sa consommation, et la société entière est privée du travail inutile employé aux transport et retour de ces objets.

Blanchisserie : La blanchisserie adjacente au moulin ne présente pas des avantages moins réels que l'huilerie et la minoterie. Pour les bien apprécier il suffit d'observer que la fabrication des toiles est l'une des principales branches de l'industrie manufacturière dans ce département. La plus grande partie des toiles qui s'y fabriquaient étaient encore récemment exportée en Espagne ; mais depuis l'adoption, dans ce pays, du système prohibitif des produits étrangers, les toiles écrues ne peuvent y être introduites que par fraude et en petite quantité. Les toiles blanches y sont admises ; mais le blanchîment sur les prés, le seul qui soit en usage dans le département du Finistère, est trop lent pour suffire à un grand commerce ; ce procédé a d'ailleurs le désavantage de détruire la solidité des toiles. On a donc été réduit à la consommation intérieure, et le commerce des toiles blanches en Espagne se fait maintenant par l'Etranger. Lorsque l'on blanchira les toiles en quinze jours dans ce pays, on commencera à les exporter et leur fabrication, par l'encouragement des bénéfices, pourra s'améliorer et accroître encore la prospérité de ce département.

Construction d'un barrage dans la rivière d'Elorn, pour faire refluer ses eaux dans le canal de dérivation du moulin

Le barrage à construire sera élevé à la hauteur de 50 centimètres au-dessus du lit de la rivière ; à cette hauteur son couronnement se trouvera à 3,35 mètres au-dessus du radier de fuite du moulin, c'est-à-dire au-dessus des dalles des arceaux d'aval de la tour ronde du moulin.

Jusques à l'endroit où le gonflement occasionné par ce barrage se fait sentir, et même bien au-delà, les terrains qui bordent la rive gauche de la rivière d'Elorn sont du même héritage ; ainsi les dommages qui pourraient résulter de cette construction (il n'y en aura pas) n'amèneront aucune contestation ; quant aux terrains de la rive droite, ils sont partout élevés de 80 centimètres au moins au-dessus du niveau exhaussé des eaux, et ils ne produisent que quelques landes à travers des blocs de quartz qui la recouvrent en grande partie : le propriétaire de ces terrains consent, en outre, à ce que l'on appuye le barrage sur sa propriété qui ne peut être submergée durant l'hyver puisque les crues ordinaires de la rivière n'élèvent son niveau que de 60 centimètres, hauteur moindre que celle du sol de ce terrain au-dessus des eaux ordinaires. Ce n'est qu'à une grande distance en amont que l'on trouve des moulins sur la rivière d'Elorn, ils ne peuvent donc être gênés par le gonflement de ses eaux ; il ne sera pas plus nuisible au moulin de La Roche, construit sur un petit ruisseau qui débouche au-dessus du barrage, à cause de son éloignement et de la pente qui existe jusques à son radier de fuite laquelle est de plus de 2 mètres.

En amont du barrage, il n'y aura aucun préjudice, aucune servitude résultant de sa construction pour les propriétés riveraines, mais à quelque distance, en aval, le propriétaire des terrains bordant la rive droite, qui avait d'abord désiré que l'établissement dont il est question eû lieu sur sa propriété, qui ensuite en avait reconnu l'impossibilité, qui a consenti à ce que le moulin fut construit sur l'héritage opposé appartenant à Mr Olivier, qui a rédigé la transaction de ce dernier avec l'impétrant, le Sr Moliné, et qui n'a fait aucune réclamation lors de la publication par affiche pour l'enquête du commodo et de l'incommodo, vient de faire part à l'ingénieur soussigné de la résolution qu'il a prise de s'opposer à l'achèvement du nouvel établissement déjà fort avancé, en faisant valoir son droit comme riverain au partage des eaux dont il ne peut ni ne veut disposer même pour des irrigations. Cette opposition, fondée sur la crainte que le nouvel établissement ne diminue la valeur des moulins voisins qui ne font qu'une mouture ordinaire, paraissant du ressort judiciaire, l'ingénieur, soussigné, n'en fait mention que pour donner tous les renseignements qui se rattachent à cette affaire et mieux éclairer la décision de l'autorité.

Conclusion et avis

L'ingénieur, soussigné, considérant que le nouvel établissement que le Sr Moliné a entrepris de construire sur les bords de la rivière d'Elorn, dans l'héritage du Sr Olivier, doit être favorable à l'agriculture et à la fabrication des toiles dans l'arrondissement de Brest, considérant que les constructions à faire pour cet établissement n'occasionneront aucun dommage, aucune servitude aux propriétés riveraines, tant en ammont qu'en aval du barrage, est d'avis que le Sr Moliné soit autorisé à construire ce barrage en maçonnerie ou en pierres sèches, selon qu'il jugera convenable, pourvu que le plan supérieur de cet ouvrage ne s'élève qu'à 3,35 mètres au-dessus du radier des arceaux d'aval du moulin projeté.

Fait à Landerneau, le 30 juin 1821. Frimot.

| Arrondissement de Landerneau Département du Finistère | Supplément au rapport en date du 30 juin 1831, dressé par l'ingénieur ordinaire, soussigné, |

Monsieur le Directeur général ds Ponts-et-Chaussées ayant ordonné l'exécution d'une ventellerie ![]() de fonds dans le barrage que le Sr Moliné avait sollicité l'autorisation de construire, l'ingénieur, soussigné, en a fait part aux propriétaires actuels desdits moulins, le Sr Bazin-Drant et compagnie, qui se sont empressés d'exécuter cette ventellerie qu'ils en avaient déjà reconnu la nécessité durant l'hyver dernier. Le barrage construit dans la rivière d'Elhorn, perpendiculairement aux deux rives, en amont du canal de dérivation indiqué sur le plan ci-joint, se compose présentement de deux murs construits avec moëllon et mousse, comme les barrages sur la rivière d'Aulne, et de quatre vannes ayant chacune deux mètres de largeur et 80 centimètres de hauteur, afleurant lesdits murs (formant déversoir) dont le couronnement est établi à 3,35 mètres au-dessus de la naissance des arcades de fuite de la tour ronde. La naissance de ces arcades est un repère invariable ; c'est pour cette raison que l'ingénieur, soussigné, l'avait indiqué dans son premier rapport du 30 juin 1821. C'est au moyen d'une crémaillière et d'un pignon portant manivelle qu'on lève les vannes lorsque les eaux de la rivière viennent à gonfler.

de fonds dans le barrage que le Sr Moliné avait sollicité l'autorisation de construire, l'ingénieur, soussigné, en a fait part aux propriétaires actuels desdits moulins, le Sr Bazin-Drant et compagnie, qui se sont empressés d'exécuter cette ventellerie qu'ils en avaient déjà reconnu la nécessité durant l'hyver dernier. Le barrage construit dans la rivière d'Elhorn, perpendiculairement aux deux rives, en amont du canal de dérivation indiqué sur le plan ci-joint, se compose présentement de deux murs construits avec moëllon et mousse, comme les barrages sur la rivière d'Aulne, et de quatre vannes ayant chacune deux mètres de largeur et 80 centimètres de hauteur, afleurant lesdits murs (formant déversoir) dont le couronnement est établi à 3,35 mètres au-dessus de la naissance des arcades de fuite de la tour ronde. La naissance de ces arcades est un repère invariable ; c'est pour cette raison que l'ingénieur, soussigné, l'avait indiqué dans son premier rapport du 30 juin 1821. C'est au moyen d'une crémaillière et d'un pignon portant manivelle qu'on lève les vannes lorsque les eaux de la rivière viennent à gonfler.

Vantellerie = vannage. "Ensemble des vannes ou vantelles destinées à faire entrer, retenir, ou libérer l'eau, dans les sas des écluses".X

Le pont éclusé, indiqué dans le plan ci-joint, est fermé par des vannes qui servent à empêcher les eaux de s'élever dans le canal, à une trop grande hauteur, durant les fortes crues de la rivière, et à prévenir les dégradation des digues. Ce régulateur dispense des vannes de décharge en amont de l'usine.

Tous les terrains bordant la rive gauche de la rivière, dans la partie correspondant au canal, qui sert à conduire les eaux aux moulins, appartiennent au même propriétaire le Sr Olivier ; les terrains de la rive droite sont aux Srs Lebourg et Gillart.

Fait à Landerneau, le 28 octobre 1822. Frimot.

C1 - La minoterie Bazin

Michel Bazin-Drant a donc acheté le moulin de Jean Moliné en 1822, ce dernier continuant à exploiter son usine. Jusqu'à quand ? Il semble qu'avant juin 1825, il avait quitté les lieux (cf la lettre de la veuve Le Bourg du 14 juin, qui se plaint de n'avoir pu récupérer les frais liés à l'exploit d'huissier du 29/6/1821).

1833, le 16 septembre 1833 : Michel Bazin-Drant achète à Joseph Marie François Etienne d'Audibert de Lavillasse, domicilié au Manoir du Pontois, une portion du chemin menant du moulin à la grande route de Landerneau et un bout de terrain marécageux, le tout couvrant 10 ares.

Par cet acte notarié, on apprend donc que le chemin, que Jean Moliné prévoyait de créer pour rejoindre directement, au niveau de Stangolc'h, la vieille route de La Roche à Landerneau, a été réalisé. Et que Michel Bazin régularise cette appropriation auprès de M. d'Audibert de Lavillasse du Pontois, le propriétaire qui a succédé à Guymard de Coatidreux. Ce chemin évite donc un accès difficile par les terres du Clos-Neuf.

1843 : Bazin achète le moulin de La Roche à Hervé Le Lann et Sébastien Le Bras.

1843, le 21 avril : Michel Bazin-Drant demande à la préfecture le règlement d'eau nécessaire à la régularisation de sa minoterie de l'Elorn. Une enquête de commodo et incommodo est diligentée, comme toujours pour ce type de construction. Le commissaire enquêteur n'est autre de M. d'Audibert de Lavillasse, nommé le 16/6/1843. "Aucune observation n'est insérée au registre d'enquête et personne n'est venu s'opposer à l'existence du barrage".

1844, le 31 mai : L'aspirant ingénieur Le Helloco dresse un plan de la nouvelle usine, accompagné de son rapport.

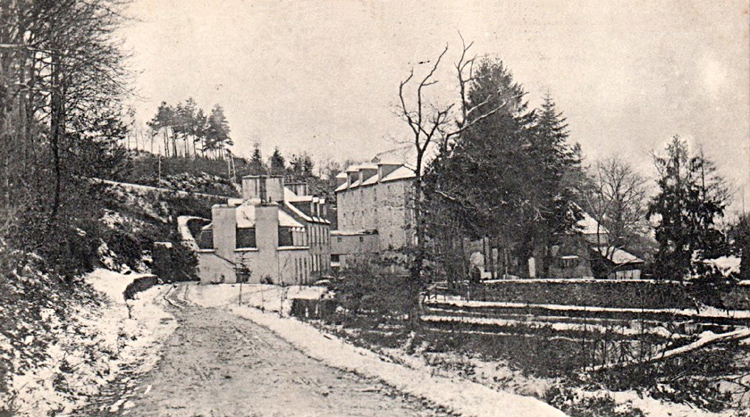

Sur ce plan, et son extrait ci-contre, on voit le moulin de Moliné, dit "le vieux moulin", avec sa tour ronde, et les nouvelles constructions, le "moulin" et les "magasins". A côté de cet ensemble, la maison d'habitation.

Dans son rapport, l'ingénieur est d'avis d'autoriser la régularisation du moulin, tout en préconisant certaines mesures, qui concernent notamment le barrage et les vannes, pour éviter que les crues de l'Elorn ne portent atteintes et ne dégradent la route royale n° 12.

L'autorisation est donnée par l'ordonnance royale de 20 mai 1845, signée Louis-Philippe.

1850, le 12 mars : Décès de Michel Bazin-Drant. Suite à son décès, les 8 enfants du couple fondent la "Société des Moulins de l'Elorn", société en nom collectif "Mrs Lucien, Gabriel et Auguste Bazin" le 24/10/1850 (capital 240.000 frs).

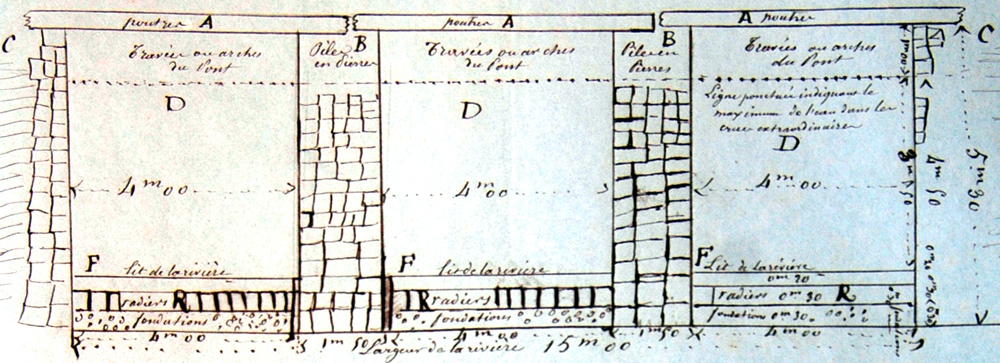

1853, le 18 juin : Les sieurs Bazin et Compagnie sollicitent auprès de la préfecture l'autorisation de construire un pont sur l'Elorn pour le service de la minoterie.

En effet, depuis 1843, le grand axe de circulation, la route n° 12 a été déplacée de l'autre côté de L'Elorn et on prévoit la construction prochaine du chemin de fer, au ras du moulin, chemin de fer qui traversera la voie d'accès au moulin, au niveau de Stangolc'h. On comprend que les minotiers désirent créer un autre accès plus adéquat à leur usine.

1853, le 19 novembre : Lucien Gabriel Bazin adresse un plan du futur pont à l'ingénieur en chef des Ponts-et-Chaussées (voir plus bas).

1853, le 26 novembre : L'autorisation leur est donnée de construire ce pont, à condition de respecter un certain nombre de contraintes et de modifications du projet initial. Notamment de porter à 5 mètres la largueur des travées (voir document d'archives). La justification de ces exigences est bien expliquée dans un document du 21/11/1853, signé par l'Ingénieur Ordinaire Garet, que nous ne reproduisons pas ici.

| AAA | Poutres portées sur les deux piles du milieu et les murs latéraux pour recevoir le tablier du pont |

| BB | Piles du milieu construites en moëllons avec mortier de chaux et de sable de 1,50 m de large |

| CC | Murs latéraux situés dans les deux rives |

| DDD | Travées ou arches du pont de 4 m de large sur 4,70 m. de hauteur |

| FFF | Lit de la rivière à l'endroit du pont |

| RRR | Radiers des travées se prolongeant en amont et en aval du pont |

1857, le 6 avril : Après le décès de Lucien Gabriel BAZIN au moulin, Charles Taconnet (docteur en médecine et héritier de sa tante, Mme Guiastrennec, née Suzanne Renée Bazin) est nommé gérant de la société qui devient "TACONNET, BAZIN et Cie Grains, Farines et Sons, Landerneau".

1860, le 2 novembre : les Sieurs Taconnet, Bazin sont autorisés à modifier les moteurs de l'usine.

1864 : "Les beaux moulins d'Elorn, en pleine activité, montés de 12 paires de meules à l'anglaise. Deux moteurs hydrauliques de la force de 55 chevaux ; cours d'eau magnifique pouvant développer 100 à 120 chevaux de force. Situation très favorable dans un pays de culture de froment, à 3 km de Landerneau et à 20 km de Brest. Transport par eau. Attenant au moulin, maison d'habitation, magasins, jardin et vastes dépendances, plus environ 6 ha de prairies. Mise à prix : 150.000 francs".

(source annonce de vente par adjudication volontaire de Taconnet-Bazin chez Me Robert le 21/4/1864 dans L'Armoricain du 25/2/1864).

1871, le 22 avril : Vente des 2/3 de la société à Jules Vincent Barthélémy BAZIN, négociant, époux de Anne Nicole BELHOMMET, et 1/3 à Louis Jean Marie PICAUD, ancien notaire, époux de Françoise Aimée Josèphe DRONIOU, demeurant au bourg de Plougastel. Cette vente concerne à la fois les Moulins de l'Elorn et celui de La Roche, et comporte une description de ces deux moulins.

Le premier moulin est composé de 4 paires de meules montées à l'anglaise mues par une roue hydraulique en bois de 8 mètres de diamètre et de la force de 25 chevaux.

Le second moulin se compose de 8 paires de meules, également montées à l'anglaise, marchant au moyen d'une turbine système Fontaine de la force de 30 chevaux.

Les deux moulins sont reliés entre eux par un arbre de transmission pouvant indistinctement les faire mettre en mouvement au moyen de l'un ou de l'autre des mécanismes.

- Plus deux vastes hangars, écuries, remise, ateliers de menuiserie et de forge, cour, maison d'habitation communiquant au moulin...

En-tête de courrier pour les années 1880

En-tête de courrier pour les années 1890

La description des événéments qui se sont produits de 1857 à 1929 provient, pour une grande partie, d'un article de Mme Bazin publié dans L'écho des moulins.

1879, le 19 octobre : Décès de Jules Vincent Barthélémy Bazin. Les enfants du couple constituent, le 1/5/1880, une société en commandite entre Mlle Marie BAZIN, Jules Albert BAZIN, Victor Henri BAZIN, demeurant à La Roche-Maurice, dame Nancy Agathe PICAUD, née BAZIN, Emile Didier BAZIN. Cette société est appelée "Moulins à cylindres d'Elorn. Victor BAZIN et Cie". Cette société a duré jusqu'au décès de Victor Henri BAZIN, le 6/10/1901.

1880, le 8 juin : Donation partage de Anne Nicole BELHOMMET, veuve de Jules Vincent Barthélémy Bazin, en faveur de ses enfants. On note que la "Minoterie d'Elorn et ses dépendances" forment la "Société BAZIN et Cie".

1901, le 6 octobre : Au décès de M. Victor Henry Bazin, les propriétaires sont toujours Victor Adolphe Bazin, Jules Bazin, Emile Bazin et Louis Picaud dans la proportion d'un quart chacun. Son inventaire après décès, du 5/11/1901, mentionne toujours l'existence des 2 moulins.

1902, le 7 juin : Mme veuve Louis Picaud vend à 1°) Jules Albert BAZIN, négociant à Landerneau, 2°) Emile Didier BAZIN, négociant à Landerneau, 3°) Victor Adolphe Marie BAZIN, demeurant au moulin d'Elorn, les moulins d'Elorn avec toutes leurs dépendances consistant en la minoterie...comprenant 3 corps de bâtiments, hangar, écurie, remise, etc..., le tout porté au plan cadastral section B n° 21, 22p, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 44, 45 et 76p ...

1902, le 18 juillet : Liquidation de la société "Victor BAZIN et Cie", adjudication des moulins et de leurs dépendances au profit de M. Victor Marie Adolphe Bazin au prix de 110.500 frs.

1902, le 28 octobre : Constitution de la société en commandite "Moulins d'Elorn, La Roche-Maurice, Victor BAZIN et Cie", moulins et leurs dépendances, entre Victor Marie Adolphe BAZIN et sa mère, Mme BAZIN Marie-Antoinette, née BORGNIS-DESBORDES. (voir aussi "La Dépêche" du 15/11/1902)

A noter, le 30/11/1903, à l'occasion de la liquidation-partage, un inventaire très intéressant concernant les matériels et les stocks ainsi que la liste des clients, probablement des boulangers de la région.

1919, le 26 juillet : Décès de Mme BAZIN, mère. Reprise par M. BAZIN Victor "Moulins d'Elorn, La Roche-Maurice; Victor BAZIN".

1929, le 29/2 : Vente du moulin à M. Joseph Le Verge.

En-tête de papier à lettres de Victor Bazin. Le dessin des bâtiments montre que ceux-ci ont évolué depuis 1844.

Remarquer les deux trains qui passent sur la voie de chemin de fer toute proche, l'un en direction Morlaix, l'autre en direction de Brest.

C2 - Famille Bazin

Guillaume BAZIN, né le 13 janvier 1684, Frênes (Orne), décédé le 14 janvier 1766, Frênes (Orne) (à 82 ans), marchand.Marié le 17/11/1705, Frênes (Orne), avec Marie HAVAS, née le 5/12/1689, La Lande-Patry (Orne), décédée le 2/3/1759, Frênes (Orne) (à 69 ans), dont

- Louis BAZIN, né le 20 juin 1720, Frênes (Orne), décédé le 18 février 1795, Landerneau (à 74 ans).

Marié le 14 juin 1746 avec Suzanne JOANNIN.

Marié en 1766 avec Julienne JOANNIN, décédée le 9 septembre 1783, St-Julien, Landerneau, dont- René BAZIN, né le 16 juillet 1769, St-Julien, Landerneau.

- Barthélémy BAZIN, né le 27 juillet 1770, St-Julien, Landerneau, décédé le 1er août 1827, Petite Palud, Landerneau (à 57 ans).

Marié le 29 janvier 1793, Landerneau, avec Anne LE GALL, décédée le 9 mars 1831, Petite Palud, Landerneau. - Julien Joseph Fidelle BAZIN, né le 3 avril 1773, St-Julien, Landerneau, décédé le 9 juillet 1802, Landerneau (à 29 ans).

Marié le 13/10/1794, Landerneau, avec Marie Hélène LE BEON, née le 30/9/1780, Landerneau, décédée le 30/4/1802, Landerneau (à 21 ans), dont- 3 Propriétaires du moulin de Pont-ar-Bled.Françoise Caroline Julie BAZIN, 3 née le 12 septembre 1795, décédée le 12 novembre 1870, Landerneau (à 75 ans).

Mariée le 1/4/1813, Landerneau, avec François ANDRIEUX, 3 né le 24/10/1785, Senantes (Oise), décédé le 13/8/1845, Landerneau (à 59 ans), négociant, dont- Marie Françoise Hélène ANDRIEUX, née le 24 janvier 1814, Landerneau, décédée le 6 août 1824, Landerneau (à 10 ans).

- Anne Stéphanie ANDRIEUX, née le 14 mars 1816, Landerneau. Mariée le 22 avril 1835, Landerneau, avec Pierre Marie LE JEUNE.

- François Aristide ANDRIEUX, né le 30 août 1821, Kerarhoat, Pencran.

- Adelle Françoise ANDRIEUX, née le 16 septembre 1823, Landerneau, décédée le 1er juin 1825, Landerneau (à 20 mois).

- François Joseph BAZIN, né le 20 octobre 1780, Landerneau, décédé le 17 novembre 1838, Landerneau (à 58 ans), commerçant.

Marié le 16 octobre 1804, Landerneau, avec Jeanne TAYLOR, décédée le 21 octobre 1851, St-Thomas, Landerneau, dont- Victor Jean Louis BAZIN, né le 2 décembre 1805, Landerneau, décédé le 13 septembre 1831, Landerneau (à 25 ans), géomètre.

- Jean François Alphonse BAZIN, né le 9 décembre 1808, Landerneau.

- Jules Barthélémy Vincent BAZIN, né le 27/5/1810, Landerneau, décédé le 19/12/1879, Landerneau (à 69 ans), négociant.

Marié le 25/9/1837 avec Anne Nicole BELHOMMET, 2 née le 6/12/1818, Rue Neuve, Landerneau, décédée le 3 avril 1885, Landerneau (à 66 ans), dont- Marie BAZIN, née le 16 août 1838, Landerneau, décédée le 19 mai 1897, Landerneau (à 58 ans).

- Alphonse BAZIN, né le 28 décembre 1839, Landerneau, décédé le 10 octobre 1840, Landerneau (à 9 mois).

- Jules Albert BAZIN, né le 7 août 1841, Landerneau, décédé le 4 janvier 1910, Landerneau (à 68 ans).

Marié le 16 août 1869, Plougastel-Daoulas, avec Marie Caroline PICAUD, 1 née le 6/2/1849, Plougastel-Daoulas, décédée le 12/12/1923, Landerneau (à 74 ans), dont- Jules Louis Marie BAZIN, né le 21 avril 1873, Landerneau.

Marié le 24 octobre 1900, Landerneau, avec Jeanne GAULTIER de LA HULINIERE, née le 10 septembre 1878, Brest, dont- Jehan BAZIN, né le 24 juillet 1901, Landerneau, décédé le 31 octobre 1980, Landerneau (à 79 ans), commissaire de la marine, historien.

Marié le 3 février 1931, Brest, avec Monique NIELLY.

1 Parents :

Louis Jean Marie PICAUD, décédé le 16 janvier 1877, Plougastel-Daoulas, notaire

et Françoise Aimée Josèphe DRONIOU. - Jehan BAZIN, né le 24 juillet 1901, Landerneau, décédé le 31 octobre 1980, Landerneau (à 79 ans), commissaire de la marine, historien.

- Louis Marie Joseph BAZIN, né le 19 avril 1875, Landerneau.

Marié le 21/4/1903, La Roche-Maurice, avec Marguerite Marie BAZIN, née le 7/12/1880, Moulin de l'Elorn, sa cousine, fille de Victor Henry et Marie-Antoinette Borgnis-Desbordes.

- Jules Louis Marie BAZIN, né le 21 avril 1873, Landerneau.

- Victor Henry BAZIN, né le 6/1/1844, St-Thomas, Landerneau, décédé le 6/10/1901, Moulin de l'Elorn, enterré à La Roche (à 57 ans), minotier, maire.

Marié le 26/10/1873, Taulé, avec Marie-Antoinette BORGNIS-DESBORDES, née le 27/7/1846, St-Pol, décédée le 26/7/1919, Moulin de l'Elorn (à 72 ans).- Albert Jules BAZIN, né le 25 février 1875, Moulin de l'Elorn, La Roche-Maurice, décédé le 1er novembre 1939, Nanterre (à 64 ans), notaire.

- Victor Marie Adolphe BAZIN, né le 16/1/1876, Moulin de l'Elorn, décédé le 22/1/1949, enterré à La Roche (à 73 ans), minotier, maire.

Marié le 5/11/1906, Brest, avec Henriette MADEC, née le 30/4/1888, Pont-Croix, décédée le 23/7/1984, enterrée à La Roche (à 96 ans), dont- Lucien Victor Marie BAZIN, né le 13/1/1913, Moulin de l'Elorn, décédé le 10/3/1991, Brest (à 78 ans), médecin.

- Maurice BAZIN, né le 6 juin 1915, La Roche-Maurice, décédé le 19 août 1930, Kereol, La Roche-Maurice, enterré à La Roche (à 15 ans).

- Georges BAZIN, né en 1920, La Roche-Maurice, décédé en 1999, enterré à La Roche (à 79 ans), médecin.

- Marie-Thérèse BAZIN, née en 1926, La Roche-Maurice.

2 Parents :

Noël BELHOMMET, originaire de Reims, négociant et fabricant de chandelles et de savon. Marié le 17 janvier 1809, Landerneau, avec Marguerite DRANT, de Landerneau.

- Adolphe BAZIN, né le 12/2/1877, Moulin de l'Elorn, décédé le 13/3/1915, enterré à La Roche-Maurice (à 38 ans).

Marié le 11 avril 1906, Morlaix, avec Marie Louise Yvonne MADEC. - Marie-Antoinette BAZIN, née le 8 décembre 1878, Moulin de l'Elorn, La Roche-Maurice.

- Marguerite Marie BAZIN, née le 7 décembre 1880, Moulin de l'Elorn.

Mariée le 21/4/1903, La Roche-Maurice, avec Louis Marie Joseph BAZIN 4, né le 19/4/1875, Landerneau, dont- Victor Marie Jules Antoine BAZIN, né le 15/6/1904, Kerlouis, Dirinon, décédé le 18/9/1994, Argenteuil (à 90 ans).

- Yvonne Marie BAZIN, née le 31/10/1906, Kerlouis, Dirinon, décédée le 17/1/1979, Melun (77) (à 72 ans).

- Alphonse Marie BAZIN, né le 1/12/1881, Moulin de l'Elorn, décédé le 6/10/1918, Veuve, Marne (à 36 ans).

Marié le 20 janvier 1908, Aurillac, avec Marguerite Antoinette GRIMAL. - Marie-Louise BAZIN, née le 4 février 1883, Moulin de l'Elorn, décédée le 30 août 1962, Landerneau (à 79 ans).

4 Son cousin, fils de Jules Albert Bazin et de Marie Caroline Picaud.

- Nanine BAZIN, née le 3 juin 1885, Moulin de l'Elorn, décédée le 26 décembre 1963,

Sceaux (à 78 ans).

Mariée le 19 mars 1906, La Roche-Maurice, avec Marcel LACLOCHE, lieutenant de vaisseau, dont- Madeleine Marie Louise LACLOCHE, née le 3/5/1910, Moulin de l'Elorn, décédée le 2/4/2000, Sceaux (à 89 ans).

- Olivier BAZIN, né le 9 mars 1887, Moulin de l'Elorn.

- François Marie BAZIN, né le 5 juin 1891, Moulin de l'Elorn, décédé le 27 janvier 1964, Versailles (à 72 ans).

- Nancy Agathe BAZIN, née le 14 janvier 1846, Landerneau.

Mariée le 25/5/1868, Landerneau, avec Louis Aimé Marie PICAUD, 1 né le 11/12/1840, Plougastel-Daoulas, décédé le 14/2/1900, Plougastel-Daoulas (à 59 ans), notaire. - Emile Didier BAZIN, né vers 24 décembre 1848, Landerneau, décédé le 18 octobre 1911, Landerneau (à 62 ans).

- Jean-Louis BAZIN, né le 8 septembre 1783, St-Julien, Landerneau.

- Michel BAZIN, né le 15 avril 1730, Frênes (Orne), décédé le 13 juin 1810, Frênes (Orne) (à 80 ans).

Marié le 18 septembre 1760, Saint-Germain-du-Crioult (Calvados), avec Marie-Anne Geneviève BUFFARD, née le 30 septembre 1738, Saint-Germain-du-Crioult (Calvados), décédée le 16 août 1789, Frênes (Orne) (à 50 ans), dont- Michel BAZIN-DRANT, né le 22 avril 1774, Frênes (Orne), décédé le 12 mars 1850, Landerneau (à 75 ans).

Marié le 20/6/1797, Landerneau, avec Jeanne Suzanne DRANT, née le 24/10/1778, St-Julien, Landerneau, décédée le 14/12/1840, Landerneau (à 62 ans).- Anne Suzanne BAZIN, né le 6 octobre 1800, Landerneau, décédée le 3 février 1870, Notre-Dame-des-Carmes, Brest (à 69 ans).

- Suzanne Renée BAZIN, née le 1er novembre 1802, Landerneau, décédée le 16 novembre 1856, Rue du Commerce, Landerneau (à 54 ans).

Mariée le 15 janvier 1820, Landerneau, avec Yves Nicolas GUIASTRENNEC, né le 20 juillet 1795, Lambezellec. (Voir la famille Guiastrennec en cliquant sur le petit livre vert )

François GUIASTRENNEC. Marié avec Marie Anne LE HIR, dont

)

François GUIASTRENNEC. Marié avec Marie Anne LE HIR, dont- Sébastien Marie GUIASTRENNEC, né le 28 juillet 1767, St-Louis, Brest.

Marié le 12 août 1788, St-Houardon, Landerneau, avec Marie Josèphe DENIEL, dont- François Prosper Marie GUIASTRENNEC, né le 18 février 1791, St-Houardon, Landerneau, décédé le 26 mai 1859, Landerneau (à 68 ans).

- Sébastien Prudent Marie GUIASTRENNEC, né le 19 février 1801, décédé le 17 octobre 1842, Landerneau (à 41 ans).

- Yves Marie GUIASTRENNEC, né le 23 août 1768, St-Louis, Brest, décédé le 22 juillet 1805, Recouvrance, Brest (à 36 ans).

Marié le 26 octobre 1794, Brest, avec Marie Josèphe DUQUESNE, dont- Yves Nicolas GUIASTRENNEC, né le 20 juillet 1795, Lambezellec, négociant, directeur des paquebots fluviaux et maritimes, propriétaire.

Marié le 15 janvier 1820, Landerneau, avec Suzanne Renée BAZIN, née le 1er novembre 1802, Landerneau, décédée le 16 novembre 1856, Rue du Commerce, Landerneau (à 54 ans), dont- Eugène Michel GUIASTRENNEC, né le 22 octobre 1820, Quai St-Thomas, Landerneau.

- Yves Didier GUIASTRENNEC, né le 31 juillet 1823, Quai St-Thomas, Landerneau, décédé le 22 décembre 1860, St-Louis, Brest (à 37 ans).

Marié le 9 octobre 1849, Orléans, avec Henriette Stéphanie BRUZEAU, dont- Charles Jean Yves GUIASTRENNEC.

- Marie Henriette Fanny GUIASTRENNEC.

- Robert Etienne GUIASTRENNEC.

- Anne Eugénie GUIASTRENNEC, née le 28 janvier 1837, Quai St-Houardon, Landerneau.

- Yves Nicolas GUIASTRENNEC, né le 20 juillet 1795, Lambezellec, négociant, directeur des paquebots fluviaux et maritimes, propriétaire.

- François Marie GUIASTRENNEC, né le 13 mars 1770, St-Louis, Brest.

- Sébastien Marie GUIASTRENNEC, né le 28 juillet 1767, St-Louis, Brest.

- Auguste Henry Marie BAZIN, né le 3 août 1804, Landerneau, décédé le 8 décembre 1869, Landerneau (à 65 ans), négociant.

Marié le 10/9/1831, Landerneau, avec Lucile Suzanne BELHOMMET, 2 née le 1/4/1812, Landerneau, décédée le 12/9/1896, Landerneau (à 84 ans), dont- Lucie BAZIN, née le 11 janvier 1834, Landerneau, décédée le 20 décembre 1899, Landerneau (à 65 ans).

Mariée le 10/1/1853, Landerneau, avec Charles Anatole TACONNET, né le 7/11/1824, Quimper, décédé le 25/1/1886, Landerneau (à 61 ans), médecin, minotier.

- Lucie BAZIN, née le 11 janvier 1834, Landerneau, décédée le 20 décembre 1899, Landerneau (à 65 ans).

- Céline Louise BAZIN, née le 8 novembre 1806, Place de La Pompe, Landerneau, décédée le 24 avril 1867 à Landerneau (à 60 ans).

- Lucien Gabriel BAZIN, né le 12/3/1809, Landerneau, décédé le 18/3/1857, Moulin de l'Elorn, enterré à La Roche (à 48 ans), minotier, négociant, maire.

Marié le 11/2/1849, Landerneau, avec Mélanie Marie Anne DUPORTAL, née le 26/12/1820, Landerneau, décédée le 19/4/1851, Landerneau (à 30 ans).

Marié le 18/12/1852, Rennes, avec Elisabeth Cécile CARBONNIER, née le 4 janvier 1826, Rennes, décédée le 2 décembre 1899 (à 73 ans), dont- Henri BAZIN, né le 4 avril 1854, Moulin de l'Elorn, La Roche-Maurice.

- Lucien BAZIN, né le 28 avril 1855, Moulin de l'Elorn, La Roche-Maurice.

- Elisabeth Joséphine BAZIN, née le 16 janvier 1857, Landerneau, décédée le 27 mars 1948, Landerneau (à 91 ans).

Mariée avec Paul René ROY, né le 22 octobre 1854, Rennes, décédé le 4 août 1924, Landerneau (à 69 ans), contrôleur de l'administration de l'armée.

- Victorine Sébastienne BAZIN, née le 13 juillet 1811, Landerneau, décédée le 2 décembre 1871, Landerneau (à 60 ans).

- Joseph Marie BAZIN, né le 2 décembre 1813, Landerneau, décédé le 16 août 1887, Landerneau (à 73 ans).

- Emile Louis BAZIN, né le 15 novembre 1815, Landerneau.

- Marie Estelle BAZIN, née le 11 janvier 1824, Quai de Cornouaille, Landerneau, décédée le 23 novembre 1882, Landerneau (à 58 ans).

- Michel BAZIN-DRANT, né le 22 avril 1774, Frênes (Orne), décédé le 12 mars 1850, Landerneau (à 75 ans).

C3 - Personnes remarquables de la famille Bazin

Les maires de La Roche :

|

Les médecins :

|

Un historien :

|

Lucien Gabriel Bazin et sa deuxième épouse Elisabeth Cécile Carbonnier ont leur nom sur la cloche de Pont-Christ.

C4 - Production du moulin Bazin

1 - Statistiques sur les moulins - 28/10/1899 (ADQ 29 S 3) :

| Comparaison de quelques moulins en 1899 - Statistiques du 28/10/1899 (ADQ 29 S 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2 - Production comparée des moulins en 1916 (ADQ 29 S 3)

| Production comparée des moulins en 1916 (ADQ 29 S 3) | ||||||||||||||||||

| Nom du moulin | Nom dans l'archive | Exploitant | Type de moulin | Quintaux par an | Quintaux par mois | Qx / jour | Remarques | |||||||||||

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |||||||

| Moulin de La Roche | La Roche | Eliez | Petit moulin | 500 | 40 | 35 | 45 | 40 | 41 | 39 | 35 | 35 | 45 | 45 | 50 | 50 | 3 | |

| Moulin de Ligouvean | Ligouven | Roudot | Petit moulin | 250 | 25 | 25 | 20 | 21 | 20 | 18 | 18 | 16 | 16 | 25 | 23 | 23 | 3 | |

| Moulin du Morbic ou Milin Glaz | Laz | Corbé | Petit moulin | 1.000 | 80 | 70 | 90 | 80 | 82 | 80 | 70 | 70 | 90 | 90 | 100 | 100 | 6 | |

| Moulin de l'Elorn | La Roche | Bazin | Minoterie à cylindres | 25.000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2300 | 2400 | 2300 | 2000 | 2000 | 2000 | 150 | moulin chômant |

| Milin ar c'han ou Kermadec | Ar hant | Bodenes | Petit moulin | moulin fermé | ||||||||||||||

| La Roche-Blanche | La Roche-Blanche | Cann Jacques | Minoterie à cylindres | 5.000 | 450 | 450 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 20 | |

| Kerigeant | Kerigeant | Veuve Gallou | Minoterie à cylindres | 4.800 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 20 | |

| Pont-ar-Bled | Pont-ar-Bled | Le Lann | Minoterie à meules | 2.500 | Pas de précisions | 50 | ||||||||||||

| Les Justices | Les Justices | Kerbrat | Petit moulin | 1.637 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 124 | 124 | 90 | 90 | 124 | 155 | 10 | |

| Moulin de Brezal | Brezal | Menez | moulin fermé | |||||||||||||||

| Moulin de Pont-ar-Groaz ou Keramer | non cité dans l'archive car il n'existait plus | |||||||||||||||||

D1 - Le moulin Le Verge

En 1929, les frères Le Verge achètent la minoterie Bazin.

Peu de temps après : Ils réalisent des travaux de transformation du canal d'amenée de la minoterie et installent une nouvelle turbine de 200 HP aux lieu et place de l'ancienne, dont la puissance ne dépassait pas 50 HP. (source Lettre de la compagnie des Eaux et de l'Ozone, du 11 juin 1931, qui s'inquiète des perturbations possibles pour leur usine). Cf aussi la lettre de la Socété de pêche du 31 août, qui craint en plus pour les poissons.

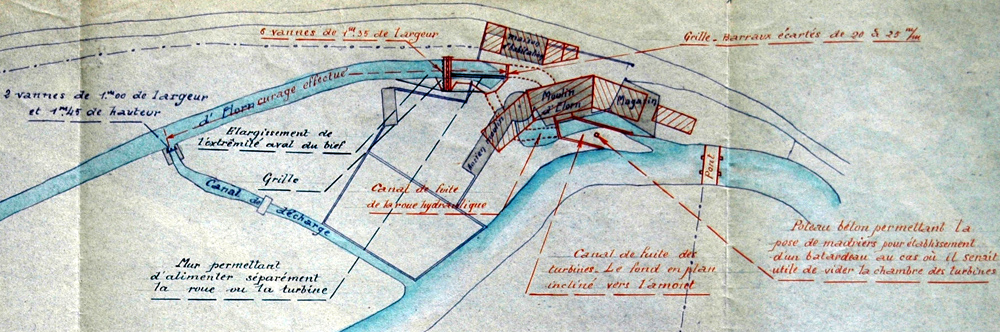

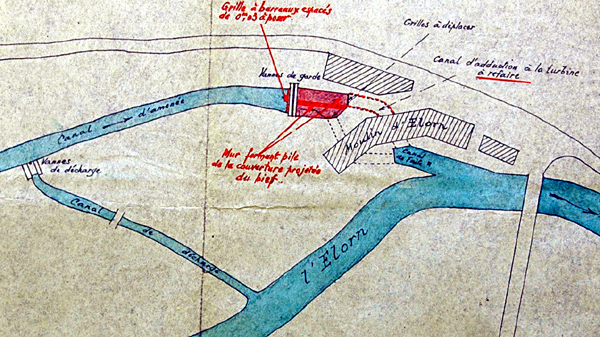

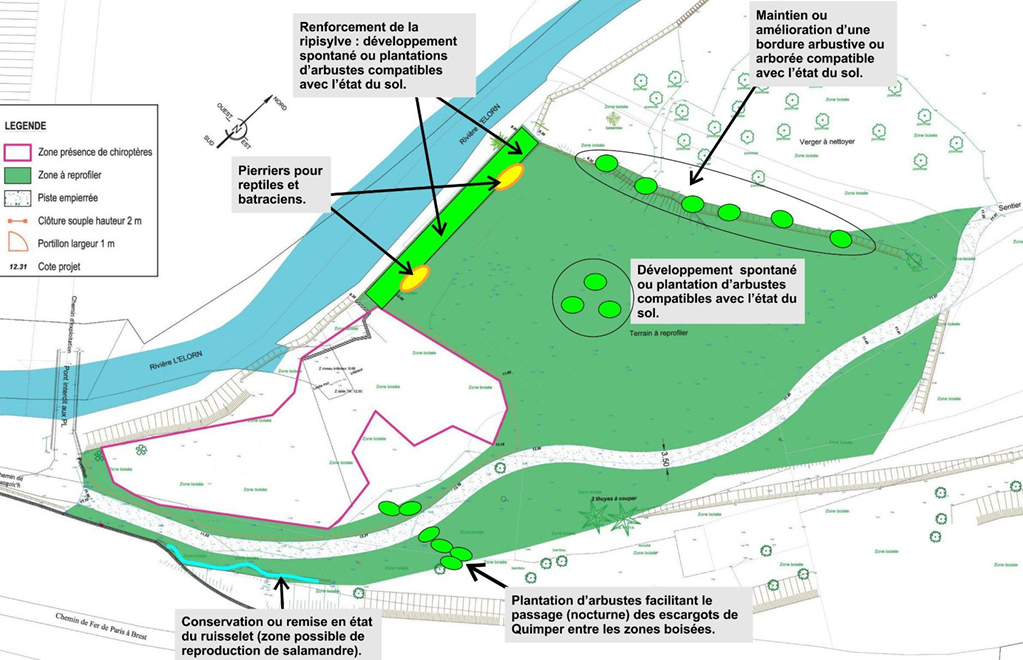

Suite à ces réclamations, l'administration des Ponts-et-Chaussées effectue une inspection des lieux. Elle se traduit par un rapport détaillé de 9 pages auquel est joint le plan qui suit. La conclusion de l'ingénieur est que "les travaux effectués par M.M. Le Verge Frères n'excèdent en rien leur droits".

Le plan montre les modifications réalisées. Attention concernant les bâtiments les modifications indiquées en superposition par rapport au plan de 1844, semblent avoir été réalisées antérieurement par la famille Bazin et non par les frères Le Verge, si l'on en juge par le dessin présent sur l'en-tête du papier à lettre qui précède.

1932, le 5 juillet : Les frères Le Verge envoient une pétition à la préfecture pour demander l'autorisation de modifier le tablier du pont : "Ce pont, construit partie en fer et partie en bois, ne corrrespond plus au trafic actuel, qui se fait surtout par gros camions. Il constitue de ce fait un danger permanent."

1932, le 31 août : L'accord leur est donné par la préfecture, compte tenu de l'explication suivante : "Ce pont est à 3 voies rectangulaires mesurant chacune 5,00 m de largeur et 3,10 m de hauteur au-dessus du lit de la rivière. Les culées et les 2 piles en rivière sont en maçonnerie et mesurent chacune 1 mètre d'épaisseur. Sur ces appuis reposent les pièces de pont et poutres tranversales métalliques, supportant le platelage en bois et la chaussée. Les pétitionnaires nous ont fait connaître qu'ils n'avaient l'intention de toucher ni aux appuis, ni à l'empoutrement. Seul le platelage en bois serait remplacé par une plateforme en béton armé. Il ne sera donc apporté aucune modification au régime de la rivière ou au mode d'écoulement des eaux".

1932, le 25 juillet : Les frères Le Verge demandent l'autorisation de réparer le déversoir et les vannes de décharge. Cette demande est acceptée le 29 août.

1934, le 14 juin : Les minotiers demandent l'autorisation :

1° de réparer le déversoir situé à l'origine du canal d'amenée de leur usine, car la maçonnerie a de nombreux joints dégarnis, par où s'échappe l'eau du bief ;

2° de procéder à la réfection du canal d'adduction à la chambre d'eau de la turbine ;

3° de couvrir la partie aval du canal d'amenée entre l'origine du canal d'adduction à la chambre de la turbine et le vannage de garde de l'usine, soit une longueur d'environ 20 m. (voir le plan ci-dessus pour ces 2 points).

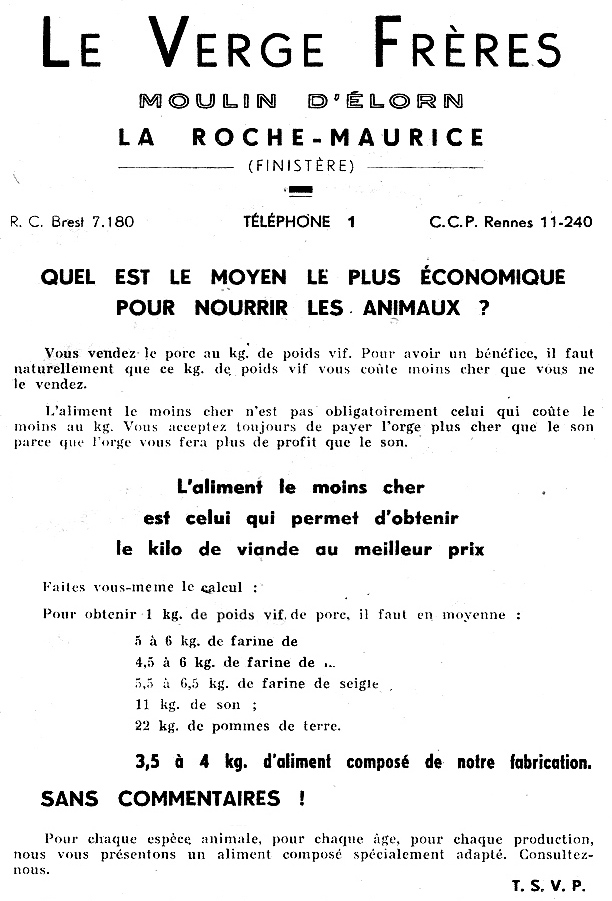

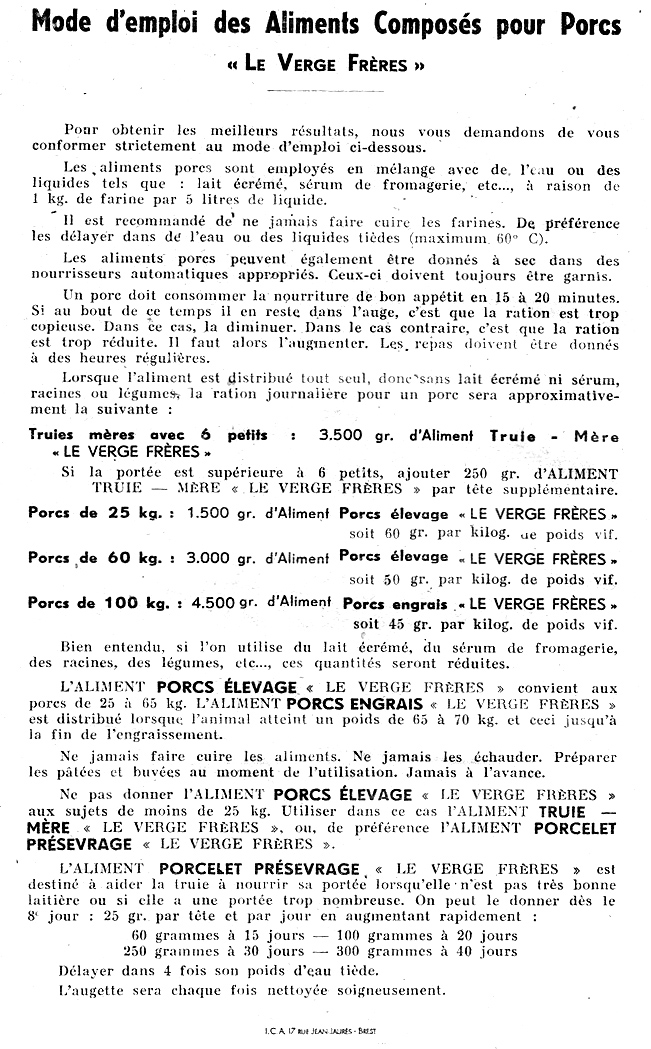

Le moulin Le Verge aurait fait travailler jusqu'à 73 personnes. Outre son activité de minoterie, la société fabriquait aussi et vendait des aliments pour le bétail ou l'élevage en général... et faisait sa publicité (cliquer sur le petit livre vert ![]() ).

).

1969, 27 février : Ecroulement d'une partie du terrain séparant le bief du lit de la rivière. Cet effondrement est dû à la sape des rats musqués (voir article du Télégramme). A cette date, le moulin avait déjà cessé de fonctionner.

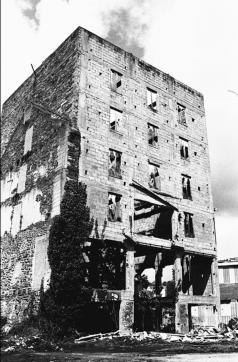

1972, le 12 juillet : Vente par adjudication du moulin Le Verge, à l'abandon depuis de nombeuses années, et de ses dépendances ; acquisition du moulin par la société SOPREL (Société pour la Promotion de l'Elevage) moyennant la somme de 178.000 francs. A ce moment le moulin était en très mauvais état, l'acquéreur n'a pas fait de travaux et l'a revendu à la société EVEN (Coopérative Laitière de Ploudaniel).

Ajout

le

8/11/2021

1975, le 25 juillet : C'est à cette date que la coopérative laitière devient propriétaire du lieu qui est décrit ainsi dans l'acte de cession : " un ensemble

immobilier sis à La Roche-Maurice "moulin de l'Elorn" à usage de fabrication d'aliments pour le bétail comprenant :

- Un vaste bâtiment construit en pierres et couvert d'ardoises élevé sur un rez-de-chaussée de trois étages et greniers.

- A l'ouest de ce bâtiment, un vaste magasin comprenant rez de chaussée, deux étages, le tout couvert en ardoises ;

- Au nord-ouest du bâtiment, un hangar couvert en éverite ;

- Au nord-est dudit bâtiment, un autre bâtiment comprenant les silos ;

- Au nord, deux vastes bâtiments en dur comprenant rez de chaussée, premier étage, le tout couvert en éverite.

En bordure de la voie d'accès allant à La Roche-Maurice - un hangar ;

- W.C. à la suite, maison à usage d'habitation et bureaux comprenant trois corps de bâtiments accolés,

- cour et terres de diverses natures, le tout cadastré section B n° 38, 39, 914, 965, 43, 903 et 958 pour 3ha 32a 39ca

- le matériel immeuble par destination étant compris dans l'acte de vente et le matériel mobile ayant un caractère de mobilier commercial.

Jusqu'en 2001 : Utilisation du site pour stocker des déchets industriels par une entreprise du port de Brest. Les déchets seront évacués cette année-là par la société EVEN propriétaire du site (voir article du Télégramme).

En 2002 : Démolition des bâtiments qui devenaient dangereux (voir article du Télégramme).

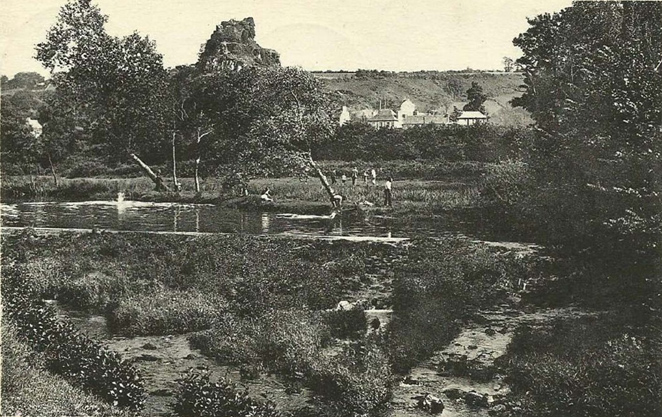

Moulin sur l'Elorn

Au début du 20è siècle, une minoterie célèbre fonctionnait au lieu-dit Milin-Eol. On l'appelait le moulin Le Verge. Cette minoterie a compté jusqu'à 73 personnes. Le personnel, outre le patron, allait des représentants en farine, en passant par les chauffeurs de livraison, les minotiers, les ravaudeuses de sacs et les cantinières. Le moulin tournait jour et nuit, et offrait à la population rochoise un travail de proximité. Les ouvriers et les ouvrières s'y rendaient à pied, ou pour les plus fortunés, à bicyclette, par des chemins creusés d'ornières.

Ce moulin tournait par la force de l'eau ; un canal parallèle à l'Elorn régulait le débit d'eau nécessaire à la roue à aube. Puis vint l'électrification. Les représentants en farine sillonnaient les boulangeries du Léon mais aussi de la Cornouaille.

Beaucoup de Rochois achetaient au moulin une quantité de farine, par cinq et dix kilos, qu'ils fournissaient au fur et à mesure au boulanger de La Roche pour obtenir du pain blanc. Il faut se souvenir que le pain noir s'obtenait avec des tickets de rationnement. Outre la possibilité d'acheter de la farine, ce moulin fabriquait aussi de la semoule. La farine d'avoine se faisait dans un autre moulin, plus près du bourg, à Milin ar Roc'h, appelé aussi moulin Héliès.

La bouchère du bas-bourg se souvient du préposé aux commissions. C'était un Rochois, Roger Penfeunten, qui sa journée terminée, s'arrêtait à la boucherie pour déposer la commande du lendemain : viande à ragoût, pot-au-feu, etc. Le lendemain toujours très ponctuel, 6 h 15, il prenait la marchandise et, à vélo, se rendait à son travail. Les repas de midi se prenaient sur place et par roulement. Les repas étaient préparés par des cantinières salariées.

Tout le monde faisait travailler les commerces locaux, la poste, les cabarets qui se comptaient à plus de dix.

Le dimanche, une partie de la population se trouvait sur les berges, au "barrage", tandis que les mères ravaudaient et discutaient, les enfants barbotaient dans l'Elorn. Les plages au bord de mer étaient minées. Sur le château, des mitrailleuses étaient en batterie.

La concurrence, la concentration des céréaliers, les Moulins de Paris, eut finalement raison d'une entreprise florissante.

Par le Club de La Roche-Maurice

Publié dans Terre d'embruns - Les aînés ruraux racontent

Ed. Cheminements, gens d'ici 2005.

D2 - Famille Le Verge

Nicolas-François-Marie LE VERGE, né le 23/12/1842, Plounevez-Lochrist, décédé le 18/4/1910, Moulin de Lescoat, Plouider (à 67 ans).

Marié le 20 février 1878 avec Angèle CORRE, née le 3 avril 1853, Plouider, décédée le 8 juillet 1941, Lesneven (à 88 ans), dont

- Yves LE VERGE, né le 22 décembre 1878, Lescoat Morizur, Plouider.

Marié le 30/7/1912, Crozon, avec Célestine LE MOGUEN, née le 31/5/1884, Crozon, décédée le 17/11/1974, Morlaix (à 90 ans). - Guillaume Marie LE VERGE, né le 12 août 1880, Moulin de Lescoat, Plouider, boulanger.

Marié le 10 octobre 1904, Lesneven, avec Marie-Anne PRONOST. - Joseph Marie LE VERGE, né le 18/5/1882, Moulin de Lescoat, Plouider, décédé le 19/8/1882, Moulin de Lescoat, Plouider (à 3 mois).

- Guy LE VERGE, né le 21/8/1883, Moulin de Lescoat, Plouider, décédé le 19/12/1883, Moulin de Lescoat, Plouider (à 3 mois).

- Jean LE VERGE, dit Achille, né le 19 décembre 1884, Plouider, décédé en 1952 à La Roche, minotier.

Marié avec Angèle MESGUEN, dont- René LE VERGE, né le 18/3/1918, Lesneven, décédé le 16/9/2011, Brest (à 93 ans), minotier, fabricant d'aliments.

Marié le 5/12/1939, Brest, avec Madeleine FURET, née le 23/6/1919, Recouvrance, Brest, décédée le 9/12/1993, Brest (à 74 ans).

- René LE VERGE, né le 18/3/1918, Lesneven, décédé le 16/9/2011, Brest (à 93 ans), minotier, fabricant d'aliments.

- Elisabeth LE VERGE, née le 8 juillet 1888, Moulin de Lescoat, Plouider.

- Angèle LE VERGE, née le 7 septembre 1890, Moulin de Lescoat, Plouider.

- Joseph LE VERGE, né le 31 octobre 1894, Lesneven, décédé le 15 septembre 1975, Bohars (à 80 ans), minotier.

- Julien LE VERGE, né le 31 juillet 1899, Lesneven, décédé le 6 octobre 1973, Lesneven (à 74 ans).

D3 - Production du moulin Le Verge