|

Le dictionnaire manuscrit de Brezal |  |

- Introduction : les dictionnaires de la langue bretonne

- Le dictionnaire de Brezal : extraits

- L'intérêt de l'ouvrage

- Histoire du dictionnaire jusqu'à sa découverte par F. Vallée

et essai d'identification de son auteur < ajout le 14/5/2025. - Son utilisation par les linguistes du 20è siècle

- Autre dictionnaire élaboré à Plouneventer par Guillaume Roussel

- Diaporama - quelques pages des dictionnaires < ajout le 15/6/2025.

et explications de G. Le Menn sur dictionnaire de Roussel - Quelques autres dictionnaires bretons

- Sources des informations

Introduction : les dictionnaires de la langue bretonne

Du "Catholicon", célèbre dictionnaire latin-breton-français de Jehan Lagadeuc, écrit au milieu du 15è siècle, le plus ancien dictionnaire français et le premier dictionnaire trilingue du monde, jusqu'à nos riches ouvrages du 21è siècle, la route fut longue et les écrits nombreux pour recueillir tous les mots utilisés par les bretonnants.

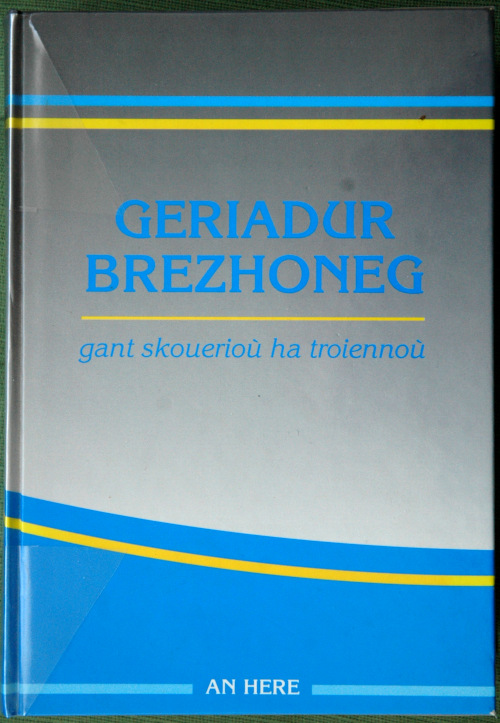

On peut rappeler brièvement quelques étapes et auteurs remarquables au fil des siècles : le père Maunoir en 1659 ; Dom Louis Le Pelletier, bénédictin de Landevennec au début du 18è siècle ; Le Gonidec au 19è siècle, puis Frañsez Vallée, Roparzh Hemon, Francis Favereau au 20è siècle et le beau dictionnaire illustré "An here", ouvrage collectif sous la direction de Martial Ménard, réédité en 2001 dans une version très enrichie. Cette liste, trop courte, n'est qu'un raccourci, nous en dirons davantage plus bas.

Dans cette contribution à la formalisation écrite de notre chère langue bretonne, nous sommes heureux de dire que notre village de Pont-Christ Brezal apporta sa pierre à l'édifice. Il s'agit de l'oeuvre de J.M. Le Thomas, communément appelée "Dictionnaire Manuscrit de Brezal".

Si Gwennole Le Menn le cite dans sa Contribution à l'étude de l'histoire des dictionnaires bretons, il n'en dit rien de plus. Il est donc tout à fait opportun d'en parler ici.

Le dictionnaire de Brezal : extraits

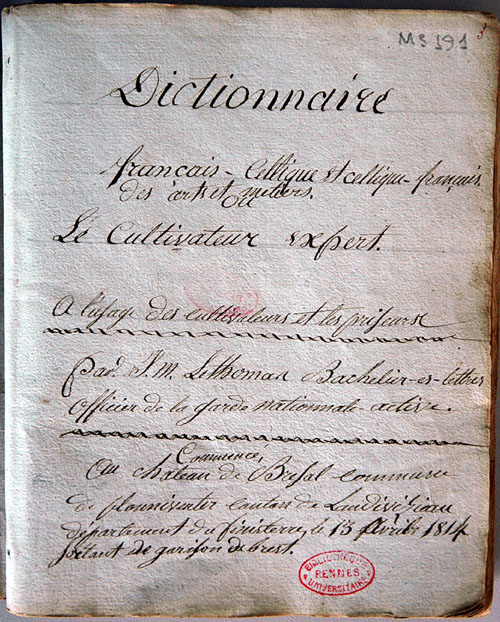

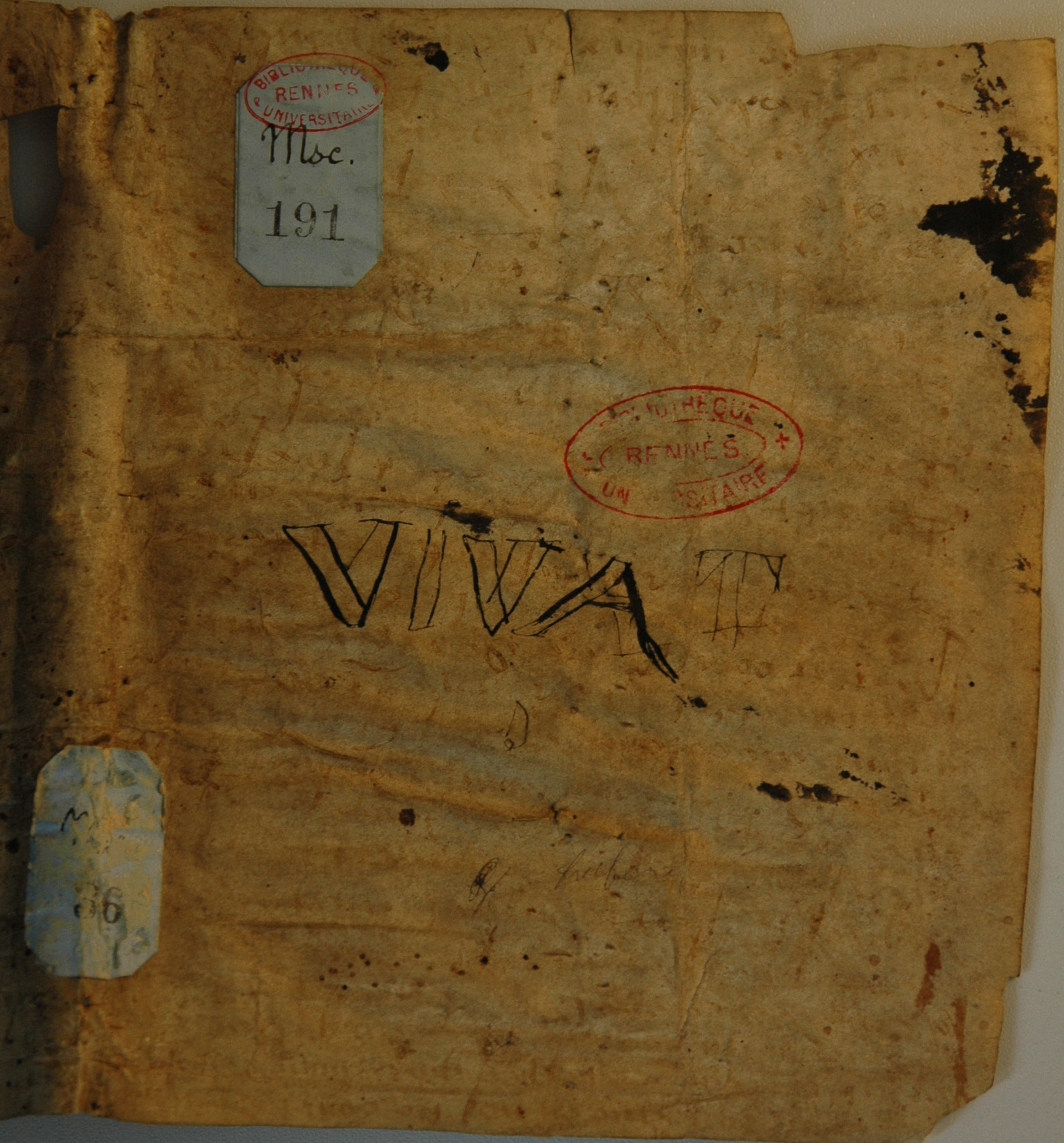

Ce dictionnaire, comme le précise son auteur plus bas, se composait de deux parties : français-breton et breton-francais. Malheureusement seule la première partie a été sauvegardée et seulement jusqu'au mot "presqu'île". On peut la consulter à la bibliothèque Universitaire de Rennes 1, où elle se présente sous la forme d'un carnet de 74 feuillets, dont les dimensions sont 170 sur 132 millimètres.

Précautions de lecture : cet ouvrage est un précurseur par rapport à nos ouvrages du 20è siècle. L'orthographe n'était pas encore standardisée. D'ailleurs l'orthographe de l'auteur varie parfois d'un mot à l'autre et parfois aussi pour un même mot. Les mutations ne sont pas toujours écrites. Mais, en prêtant attention à ces petites libertés, nous en apprenons beaucoup sur l'auteur et ses contemporains bretonnants.

Dictionnaire français-celtique et celtique-français des arts et métiers

ou "Le Cultivateur expert"

à l'usage des cultivateurs et priseurs,

par J.M. Le Thomas, bachelier-es-lettres, officier de la garde nationale active, commencé au château de Brésal, commune de Plouneventer, canton de Landivisiau, département du Finistère, le 13 avril 1814, sortant de garnison de Brest.

Préface

Retiré au fond de la campagne, loin du fracas des villes, je me suis occupé à faire un petit recueil des noms de tous les objets substantifs qui composent un ménage et surtout de la campagne. J'ai donné à ce recueil le nom de dictionnaire, comme j'y ai placé tous les mots par ordre alphabétique en suivant le modèle du dictionnaire Français-Latin de M. Lallemant. J'ai placé à la tête de cet ouvrage qui est en quelque sorte double ; le dictionnaire Français-Celtique ou Breton et ensuite le dictionnaire Celtique-Français.

On y trouve les noms de tous les ustanciles du ménage et des instruments du labourage divisés dans leurs parties. Ainsi, si vous voulez, par exemple, connaître toutes les parties qui composent une charrette, une charrue, etc... cherchez charrette, etc. Enfin tous les objets qui ont des parties, je les ai divisé autant que possible en donnant à ces parties mêmes les noms qu'on leur donne le plus généralement. Mais, comme les noms ne sont pas les mêmes partout, ni parmi les Français ni parmi les Bretons, surtout pour ce qui regarde l'agriculture, après avoir feuilleté plusieurs dictionnaire et lu tout ce que j'ai pu me procurer de partages, d'inventaires et de prisages, je me suis adressé à des hommes expérimentés et très connaisseurs dans leur état, dont je voulois connaître les noms des outils. Après avoir ainsi recueilli le plus que j'ai pu de noms, surtout dans le pays de Léon que j'ai parcouru à plusieurs reprises pendant toute une année que j'y ai demeuré, je me suis encore adressé à des notaires, à des priseurs et à un avocat célèbre, tant pour le français que pour le breton. J'ai pris des notes, à Re???, sur deux prisages de moulin, trois prisages de pressoir et sur un procès-verbal d'une maison, et le tout en détail. A Château-Laudrin, j'ai pris encore des notes sur le procès-verbal fait des moulins de la ville par un notaire très célèbre dans le pays. J'ai ainsi réuni les différents noms que l'on donne, dans ces divers cantons pour lesquels je veux rendre cet ouvrage utile à tous les ustancils d'un ménage.

La différence des idiomes que l'on parle d'une manière différante dans presque toutes les communes mêmes de la Bas-Bretagne et la liaison que les Bas-Bretons ont avec les Hauts-Bretons qui ne parlent plus que français, embarassent très souvent les personnes mêmes instruites qui se trouvent à changer de canton pour des affaires. En outre, chaque notaire ayant ses expressions particulières qui très souvent ne sont ni françaises ni bretonnes, il se présente encore d'autres difficultés non moins gênantes que les premières. Mais je laisse à chacun de les aplanir, en s'appliquant du mieux qu'il pourra à connaître l'une et l'autre de ces deux langues.

Je me suis proposé, par ce petit ouvrage, sinon de faire disparaître les difficultés qu'apporte la différence des idiomes, du moins de donner du secours à ceux qui s'y trouveroient embarrassés.

Cependant comme la difference de ces idiomes consiste en partie dans la terminaison des mots et la prononciation de trois lettres, je dois en dire quelque chose en passant.

La terminaison des noms singuliers qui se termine en Léon en eur (barneur) se termine en Tréguier, en St-Brieuc et en Bas-Cornouaile, en er (barner). En la Haute-Cornouaille et en Vannes, en our (barnour).

Tous les noms pour ainsi dire qui ont le singulier terminé en r ont leur pluriel en yen (bareuryen).

Les noms terminés en ou en Léon, en Bas-Cornouaille se terminent en o en Tréguier, en St-Brieuc et en au dans la Haute-Cornouaille et en éü dans Vannes. Exemples : Léon, Bas-Cornouaille parcqou, St-Brieuc Tréguier parcqo Haute-Cornouaille parcqau Vannes parcqéü.

L'U se prononce en Léon presque partout comme en français et en Tréguier il se prononce toujours en ou quand il est précédé d'un g ou d'un a. Exemples : güerc'hes, avel en Léon se prononcent à Tréguier comme s'il y avait gouërc'hes, aouël.

La lettre h, précédée d'un c et d'un apostrophe, s'aspire doublement (marc'h, moc'h) et doit se prononcer ck qu'elle remplace.

G se prononce aussi fortement que K et le remplace presque toujours dans cet ouvrage (genta, autrefois kenta). J'écris toujours le g sans qu'il soit suivi d'un u.

L'accent circonflexe se met sur les â et les ê. Exemples : amâ, gentâ, ên douar, ên eê. L'accent circonflexe sur ñ cette lettre ne se prononce qu'à demi. Exemples : amañ, iñgal, iñtañv.

L'accent grave sur un e fait baisser la voix en le prononçant (madélès).

La lettre é avec un accent aigu doit être prononcée d'une manière claire (me garré).

| Abaque | m.s. | tocq, toquen | la partie supérieure du chapiteau de la colonne |

| Abattage | s.m. | discar-coad, discar | |

| Abat-jour | stalaf-gril | espèce de trellis que l'on met aux fenêtres pour abattre le grand jour et laisser entrer l'air | |

| Abat-vent | s.m. | stalaf-prenest a syaves | petit toit en forme d'appentis |

| Abaye | l.s. | abaty pl. abatiou | |

| Abreuvoir | s.m. | dourlec'h, abeurouër | |

| Abeille | s.f. | guénanen pl. guénan | |

| Abricot | s.m. | abriques, abricot | |

| Abricotier | s.m. | guézen-abricot | |

| Acier | m.s. | dir | |

| Affinoir | s.m. | cribin-fin, cribin-bian pl. cribino-bian | |

| Affût | s.m. | affut-canon pl. affutou-canon | affût de canon |

| Agneau | m.s. | oan pl. oaned | |

| Agraffe | f.s. | cloched pl. clochedou | |

| Aigrette | f.s. | plumacheu pl. plumachenou | |

| Ail | s.m. | quingnen, qingnen | plant |

| Aiguille | f.s. | noadé | |

| Aiguillette | f.s. | accuilletten pl. accuillettenou | cordon ferré aux deux bouts |

| Airain | s.m. | arm | |

| Aire | s.f. | leur pl. leuriou | place pour battre le bled |

| Ais | s.m. | planqen pl. plenc'h | |

| Aisselle | f.s. | cazel pl. qezel | cavite sous le bras |

| Alambic | m.s. | lambic pl. lambigou | vas à distiler |

| Albâtre | s.m. | alabastr | marpre precieux |

| Alcove | f.s. | cuz-guélé, alcov | ce dernier ne se dit que dans les villes |

| Alène | f.s. | minaouëd, minaouëdo | |

| Alevin | s.m. | munus | poisson propre à multiplier |

| Algue | f.s. | felu, bizin | herbe marine |

| Alibi | s.m. | digaré | terme de barreau |

| Allée | f.s. | allé | promenade |

| Allumette | f.s. | elumetezen, elumetez | |

| Aloyau | s.m. | craouën-virvin | de boeuf Voir la suite (partielle) |

L'intérêt de l'ouvrage

Outre, la valeur historique de cette oeuvre et sa spécificité au niveau du vocabulaire, un intérêt tout particulier est d'avoir regroupé des mots s'appliquant, comme on l'a vu, à un objet précis : exemples, la charrette, la charrue, le moulin à farine.

Son apport sera un plus pour compléter les lexiques déjà élaborés par les érudits en meunerie, mais qui restent pour l'instant incomplets. Il nous permettra ainsi de décrire efficacement le moulin à farine de Brezal à partir de plusieurs états des lieux que nous avons collectés en dévoilant le sens de quelques mots qui nous apparaissaient encore un peu énigmatiques.

Histoire du dictionnaire de Brezal jusqu'à sa découverte par F. Vallée

Ce dictionnaire manuscrit a donc été écrit par J.M. Le Thomas à partir de 1814 au château de Brezal. Mais... Qui était J.M. Le Thomas ? Il nous indique lui-même qu'avant d'arriver à Brezal il était officier dans la garde nationale à Brest.

Dans les archives de la garde nationale de Brest au 20 frimaire an 11 (11/12/1802), on trouve mention d'un Thomas Jean-Marie, 40 ans, charpentier, résidant 33 rue Basse-ville. S'il s'agit bien de lui, il serait donc né vers 1762 1. Mais nous ne pouvons le confirmer. Etait-il charpentier avant d'entrer dans la garde nationale ? Il a sans doute été invité à s'installer à Brezal par l'ancien maire de Brest, Jean-Maurice Pouliquen, qui avait acquis le domaine dès 1802 (ou son successeur le lieutenant de vaisseau Joseph Malin ?).

Après Brest et Brezal, notre lexicographe continue vraisemblablement ses pérégrinations vers les Côtes-du-Nord, en l'occurence vers Châtelaudren (qu'il appelle Château-Laudrin, son ancien nom).

Le dictionnaire se retrouvera un jour sur les bords de la Rance, car Frañsez Vallée ![]() a écrit : "il m'a été offert gracieusement par M. l'abbé E. Brébel, de Pleudihen, qui le tenait d'un parent".

a écrit : "il m'a été offert gracieusement par M. l'abbé E. Brébel, de Pleudihen, qui le tenait d'un parent".

Il est curieux de constater que l'une des premières pages du dictionnaire comporte sur toute sa surface, écrit en grandes lettres, le nom de Cotiniaux Jean-Marie. Or, ce patronyme a été porté à Pleudihen. Est-ce le nom du parent de l'abbé Brébel ? Oui ![]() . Pourquoi ce nom est-il écrit ainsi en pleine page. Serait-ce le copiste de l'ouvrage original ?

. Pourquoi ce nom est-il écrit ainsi en pleine page. Serait-ce le copiste de l'ouvrage original ?

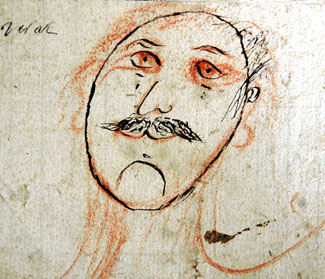

On trouve aussi dessiné dans les premières pages un portrait, une caricature ? (voir ci-contre). Le copiste s'est-il amusé ou a-t-il voulu mémoriser les traits les plus saillants de l'auteur, J.M. Le Thomas ?

Adolphe-François-Marie Vallée, né le 26/9/1860 à Plounévez-Moëdec (22) et mort à Rennes le 3/6/1949, aussi appelé Frañsez Vallée, ou dit encore Abherve, est un linguiste spécialiste de la langue bretonne. Très connu par son oeuvre grammaticale et lexicographique, qui lui vaut le surnom de « Tad ar yez », il forme avec Émile Ernault et Meven Mordiern (René Le Roux) le trio « X3 » de passionnés par l'antiquité celtique et des études bretonnes à Saint-Brieuc.

Son oeuvre la plus importante est le Grand dictionnaire français-breton, aidé de Joseph Ollivier, René Le Roux (Meven Mordiern) et Émile Ernault, en 1931.

Famille Cotiniaux - Brebel

Nicolas COTINIAUX. Marié avec Perrine AMELINE, dont- Jean COTINIAUX, né le 7 juin 1769, Pleudihen-sur-Rance, décédé le 22 novembre 1849, Pleudihen-sur-Rance (22), à 80 ans, menuisier.

Marié le 28 janvier 1799, Pleudihen-sur-Rance, avec Véronique JUNGUENE, née le 23 septembre 1778, Mordreuc, Pleudihen-sur-Rance, décédée le 13 février 1855, Mordreuc, Pleudihen-sur-Rance (à 76 ans),dont- Jean Joseph COTINIAUX, né le 23 janvier 1803, Pleudihen-sur-Rance, décédé le 29 novembre 1859, Pleudihen-sur-Rance (à 56 ans), receveur des contributions indirectes.

- Françoise Perrine COTINIAUX, née le 26 septembre 1822, Mordreuc, Pleudihen-sur-Rance, décédée le 2 juillet 1873, Pleudihen-sur-Rance (à 50 ans).

Mariée le 27 avril 1857, Pleudihen-sur-Rance, avec Jacques Olivier BREBEL, né le 7 mars 1820, Pleudihen-sur-Rance, décédé le 8 juillet 1881, Mordreuc, Pleudihen-sur-Rance (à 61 ans), dont- Eugène BREBEL, né le 26 août 1858, Mordreuc, Pleudihen-sur-Rance, décédé le 15 décembre 1937, Dinan (à 79 ans), prêtre.

Ordonné prêtre en 1882, curé de Pleudihen, Plurien, ... il a écrit un Essai historique sur Pleudihen.

- Eugène BREBEL, né le 26 août 1858, Mordreuc, Pleudihen-sur-Rance, décédé le 15 décembre 1937, Dinan (à 79 ans), prêtre.

Mise à jour

le 15/6/2025

1 Je révise mon hypothèse initiale. Je crois que cette personne n'est pas un bon candidat pour se voir attribuer le rôle d'auteur du Dictionnaire manuscrit de Brezal : je ne vois pas ce "charpentier" en 1814, à l'âge de 55 ans donc, commencer l'écriture d'un dictionnaire intitulé "Le Cultivateur expert" à l'usage des cultivateurs et priseurs, et qui serait de plus bachelier-es-lettres.

Par contre, je vois bien un autre Jean-Marie Le Thomas...

- Il n'était pas Léonard car il écrit dans la préface de son dictionnaire : "Après avoir ainsi recueilli le plus que j'ai pu de noms, surtout dans le pays de Léon que j'ai parcouru à plusieurs reprises pendant toute une année que j'y ai demeuré...". Une année, guère plus... Cette année-là est sûrement l'année 1813-1814 où il résida à Brest, puis à Brezal.

- Par d'autres recherches que j'ai menées, je le vois comme un petit-cousin d'un certain Pierre Robée, également dans la Garde Nationale à Brest et qui l'aurait invité à Brezal à partir du moment où il y résida après mars 1814. Ce Jean-Marie Le Thomas qui va devenir instituteur à Plouaret en 1817. Et c'est à lui que Pierre Robée confia l'instruction de son petit-fils Yan' Dargent.

- Or c'est bien vers les Côtes-d'Armor que s'est dirigé ensuite notre lexicographe, en quittant Brezal.

- Ce Jean-Marie Le Thomas fut, dit-on, soldat de Napoléon, et décoré après la bataille de la Bérésina en novembre 1812. Cela ne contredit pas notre hypothèse, il a pu arriver à Brest dès 1813. Cependant le biographe de Thomas laisse supposer qu'il fut aussi à Waterloo (1815), mais sans l'affirmer catégoriquement.

- Je n'ai trouvé aucun Jean-Marie (Joseph-Marie) qui fut officier dans la garde Nationale, mais les listes de personnes n'étaient pas mises à jour quotidiennement, celle qui précède 1814 date du 28/3/1813. Sur la courte période de sa présence à Brest, notre Jean Marie Le Thomas a pu passer "entre les gouttes" des rédactions de liste malgré son grade. On trouve quand même sur une feuille, qui ressemble à un brouillon plus qu'à un document officiel, un Jn (ou Jh) Le Thomas, "éliminé" de la Garde Nationale le 8/6/1813.

C.Q.F.D. ????

L'utilisation du dictionnaire de Brezal par les linguistes du 20è siècle

Le dictionnaire original a été "recopié et soigneusement complèté par notre dévoué collaborateur M. l'abbé Caer, recteur de Gouezec, pour le Haut-Léon, et MM. les élèves du Grand Séminaire de Quimper pour la Cornouaille et le Bas-Léon" nous apprend Frañsez Vallée. Il dit encore qu'il a été "enrichi de notes sur les formes dialectales du Léon par MM. les abbés Caer, Cozannet, Mével et Biler".

C'est donc sur cette version enrichie que travaillera Emile Ernault pour ses Notes d'étymologie bretonne" car il indique à propos du mot DRAM et de ses dérivés : "Le dictionnaire manuscrit de Brezal, dont je dois la connaissance à une très obligeante communication de M. F. Vallée, donne au pluriel drammoù et drimmier ; sur quoi M. l'abbé Caer, recteur de Gouezec, a noté que drammou est du Haut-Léon ; et la Breuriez Vreiz de Quimper, société de séminaristes qui travaillent leur langue avec un zèle éclairé, remarque qu'on dit en Bas-Léon dremmen ..."

C'est, entre autres, de cette 2è version du dictionnaire de Brezal que se servira aussi Frañsez Vallée pour élaborer son Dictionnaire en 1931.

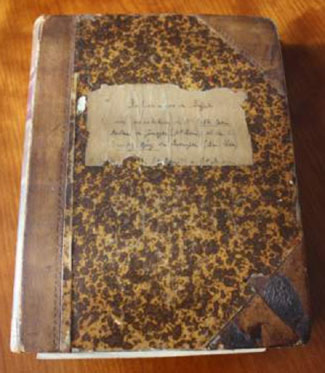

Finalement, cette version réapparaitra un jour, le 19 août 2013, en vente sur "Le Bon coin" pour la somme de 1.000 EUR. Nous ne savons pas qui en a fait l'acquisition. Nous ne pouvons qu'espérer que ce soit une bibliothèque et qu'ainsi sa lecture restera permise à un grand public ??!!

Voici ce que disait l'annonce accompagnée de la photo ci-contre : "Pièce unique : Vends Dictionnaire manuscrit original dit "de Brézal" rédigé en 1912 par le lexicographe breton François VALLÉE (1860-1949). Il s'agit d'un cahier relié (dos et coins cuir ; 23 x 17,5 cm) de 200 feuilles à petits carreaux dont seul le recto des 120 premières pages est rédigé. Chaque entrée est traitée sur trois colonnes : l'entrée en français, les traductions proposées par deux sources (BV : Breuriez Vreiz, et Cr : abbé Caer, recteur de Gouézec) et les indications occasionnelles de l'auteur. Le Dictionnaire manuscrit est achevé jusqu'à la lettre "P" (dernière entrée : "presqu'île"). En fin de volume est adjoint un texte de 60 pages (en breton) extrait de la revue "l'Association Bretonne". Les quatre dernières pages de garde sont entièrement rédigées d'annotations de François Vallée. Ce travail constitue l'ébauche de son Grand dictionnaire français-breton publié entre 1931 et 1933".

Un petit mot sur l'abbé Guy Marie Caer. Avant d'être recteur de Gouezec, il fut recteur de La Roche-Maurice, en charge donc de Pont-Christ. Comme on le voit l'histoire s'amuse à créer de multiples raccourcis. Voir la biographie de l'abbé Caer sur la page concernant les recteurs de La Roche.

Autre dictionnaire élaboré à Plouneventer par Guillaume Roussel

Guillaume Roussel est né à Roscoff le 8 juin 1647. Il fut recteur de Plouneour-Trez, puis recteur de Plouneventer à partir du 22 janvier 1687 jusqu'à sa mort le 11 décembre 1707 à l'âge de 60 ans.

Il écrivit lui aussi un dictionnaire manuscrit, dont un exemplaire se trouve à Poitiers et un autre à la Bibliothèque Universitaire de Rennes 1.

Exemplaire de Rennes : Ms 192-194. Roussel, dictionnaire breton en 3 volumes, XIXè siècle :

I. lettres C à E. - 42 feuillets, 162 sur 140 millimètres.

II. lettres E à R. - 54 feuillets, 162 sur 140 millimètres.

III. lettres R à Z. - 22 feuillets. 228 sur 179 millimètres.

Voici ce qu'en disait Frañsez Vallée en 1901 : "Une première copie du manuscrit original, découverte à l'île de Batz en 1806, a été acquise par M. Ernault pour la bibliothèque de Poitiers. J'en ai trouvé depuis une seconde copie faite selon toute apparence sur le même manuscrit original, car elle m'a paru comporter les mêmes lacunes que l'exemplaire de M. Ernault. Mon manuscrit, d'une lecture très difficile, est en grande partie recopié ; il sera complété à l'aide de notes que me fournissent avec beaucoup de compétence et de zèle MM. les abbés Caër, Cozannet et Mével".

Je confirme que la lecture de ce manuscrit n'est pas très facile.

Guillaume Roussel a collaboré avec Dom Louis Le Pelletier (voir "quelques autres dictionnaires bretons" plus bas). En effet, dans ses écrits, le bénédictin de Landevennec, "avec une honnêteté remarquable, rend un témoignage de reconnaissance émue aux secours qu'il a reçus de M. Guillaume Roussel, recteur de Plounéventer, en Bas-Léon, et du P. Grégoire de Rostrenen, tous deux hommes fort experts en leur idiome natal et auteurs eux-mêmes de dictionnaires bretons" (source Francis Gourvil).

Le Pelletier est donc, peut-être, passé par Pont-Christ pour se rendre de Landevennec à la résidence de son ami et collaborateur de Plouneventer.

La famille de Guillaume Roussel :

Guillaume ROUSSEL, né vers 1607, décédé le 31 mars 1683, Roscoff (à l'âge de 76 ans).

Marié le 12 janvier 1641, St-Pol, avec Marie CALLOUCH, née vers 1616, décédée le 23 mars 1703, Plouneventer, enterrée à Plouneventer (à l'âge de 87 ans), dont

- Adénore ROUSSEL, née le 14 janvier 1642, Roscoff.

- Eliénore ROUSSEL, née le 11 avril 1643, Roscoff.

- Jacquette ROUSSEL, née le 12 avril 1645, Roscoff.

- Guillaume ROUSSEL, né le 8 juin 1647, Roscoff, décédé le 11 décembre 1707, Plouneventer (à l'âge de 60 ans), recteur de Plouneour-Trez, puis de Plouneventer.

- Jacob ROUSSEL, né le 20 août 1657, Roscoff.

- Marie ROUSSEL, née le 18 décembre 1661, Roscoff.

- Jérôme ROUSSEL.

Diaporama de photos des dictionnaires de Brezal et de Roussel

| Photo n° | | |

|

Avance manuelle |

|

Dictionnaire

- de Brezal (1 à 26)

- de Roussel (27 à 40)

Dictionnaire de Roussel :

- explications de Gwenole

Le Menn (41 à 47)

Quelques autres dictionnaires bretons

- Le Catholicon (latin-breton-français) - Jehan Lagadeuc

- Dictionnaires français-breton et breton-français - R.P. Julien Maunoir, 1659

- Dictionnaires de Dom Louis Le Pelletier :

- dictionnaire manuscrit de 1716 - 1.332 pages

- dictionnaire manuscrit de 1728 - 1.014 pages

- dictionnaire imprimé de 1752 - édition réalisée à partir du manuscrit de 1728.

Francis Gourvil s'est étonné que Le Pelletier ait écrit en 1728 une version moins riche que la précédente. Après une étude très poussée, notamment à partir de manuscrits découverts au château de Lesquiffiou et de Keromnes, il conclut que le bénédictin avait perdu son premier manuscrit, qu'on le lui avait même peut-être dérobé, que la publication de Grégoire de Rostrenen à cette époque est troublante. Dom Louis Le Pelletier est mort en 1733, il n'a donc pas vu l'édition imprimée de 1752.

- Dictionnaire françois-celtique ou françois-breton - Grégoire de Rostrenen, 1732

- Dictionnaire celto-breton (FB) - Le Gonidec, édition de 1821, édition de 1847-1850, augmentée par La Villemarqué

- Grand dictionnaire français-breton - Frañsez Vallée, éd. 1931-1933

- Dictionnaire Breton-Français - Roparzh Hemon, éd. Al Liamm

- Geriadur istorel ar brezhoneg - Roparzh Hemon

- Dictionnaire breton (BF-FB) - Emgleo Breiz, éd. Garnier, 1986

- Geriadur ar brezhoneg a-vremañ - Francis Favereau, éd. Skol-Vreizh, 1992, rééd. 2001 et 2005. Graphie interdialectale

- Geriadur brezhoneg An Here gant skouerioù ha skeudennoù, 1.232 pages, 1995

dindan paeroniezh Per Denez, renerezh Jean-Yves Lagadec ha Martial Menard, kentañ geriadur brezhonek unyezhek, en tu-hont da 10.000 ger ennañ. - Geriadur krenn ar brezhoneg a-vremañ - Dictionnaire usuel du breton contemporain - Francis Favereau, éd. Skol-Vreizh, 1999. Orthographe peurunvan.

- Geriadur brezhoneg An Here, 2001, contient 20.000 entrées, élaboré sous la direction de Martial Ménard

Version enrichie du dictionnaire de 1995, mais sans les illustrations - Ar Geriadur - Andreo ar Merser, Emgleo Breiz, 2009

- Geriadur ar brederouriezh - Tugdual Kalvez, TIR, 2010

- Dictionnaire français-breton - Martial Ménard, éd. Palantines, 2012, 1.463 p. 51.000 entrées.

- Geriadur Brezhoneg-Galleg - Gérard Cornillet et Skol-Ober, 2016 en ligne sur www.brezhoneg.org/fr/blog/dictionnaire-breton-francais

- Le dictionnaire diachronique du breton par Martial Ménard, Devri, 2016, dictionnaire en ligne.

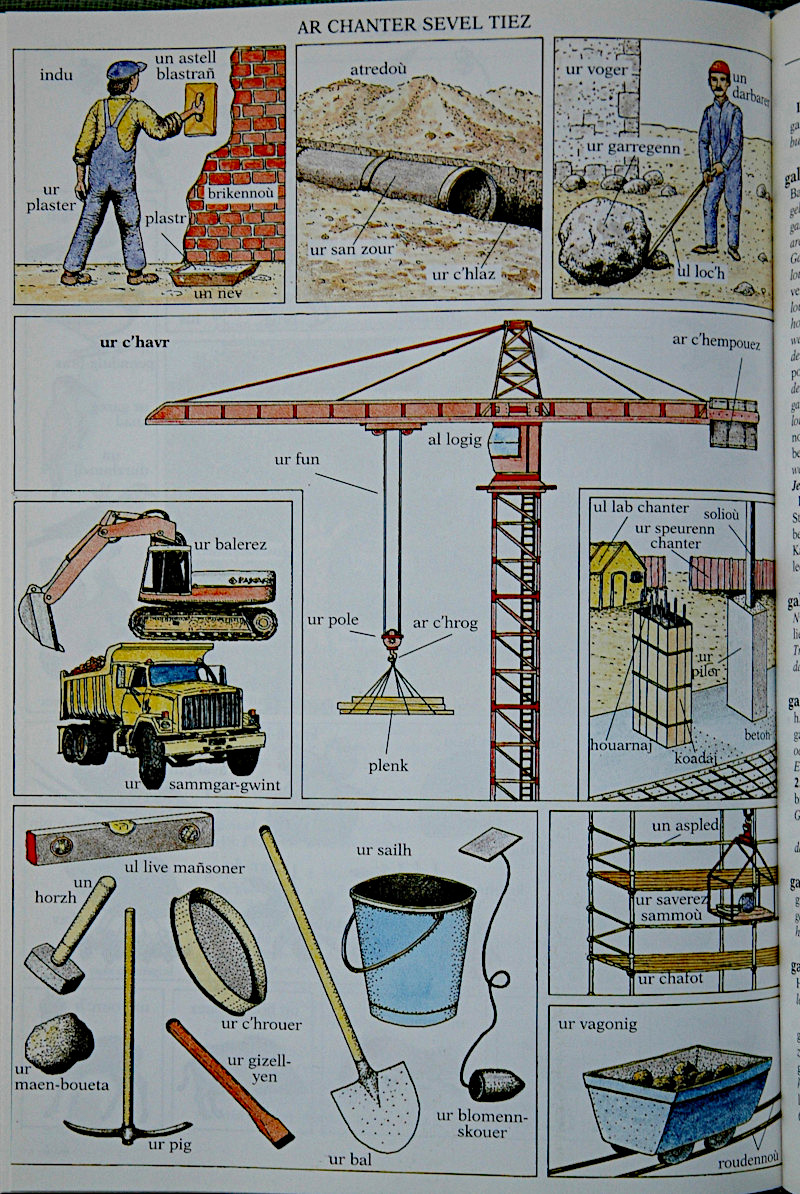

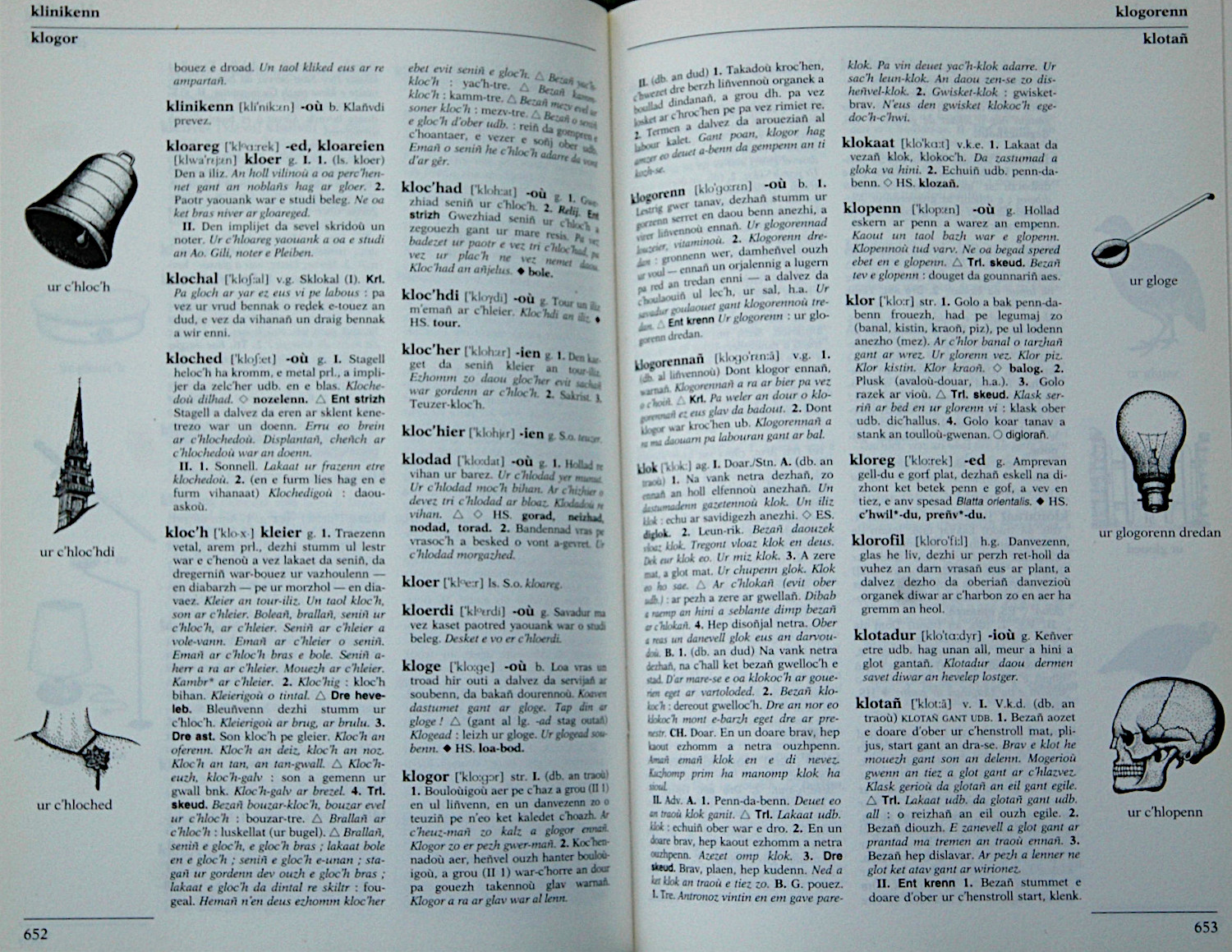

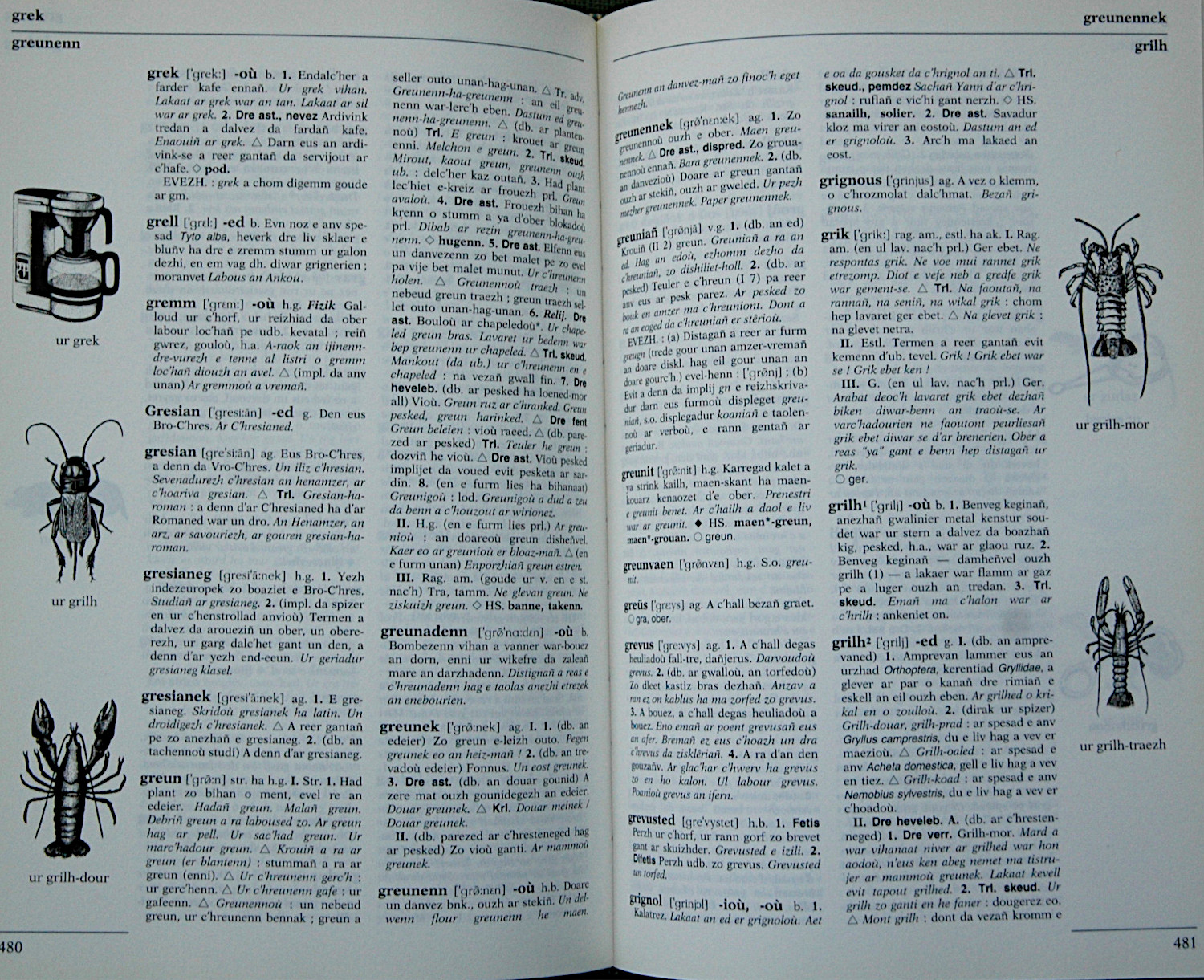

Zoom sur le dictionnaire An Here de 1995

dictionnaire illustré, réalisé sous la direction de Martial Ménard.

Le dictionnaire comporte quelques pages en hors texte et en couleur pour documenter des sujets particuliers (ci-contre à gauche).

Par ailleurs, les pages présentent de nombreuses illustrations en monochrome. Voir deux doubles pages plus bas.

On remarquera, sur la double page qui suit, que pour illustrer le mot "clocher", c'est celui de La Roche-Maurice qui a été choisi !

Voir la page ci-dessus en plein écran

Source des informations

ADB = Archives Départementales du Finistère à Brest

ADQ = Archives Départementales du Finistère à Quimper

- Dictionnaire manuscrit de Brezal (BUR1 Ms. 191)

- Voir aussi http://bibliotheque.idbe-bzh.org/data/cle_37/Dictionnaire_FranAais-Celtique_et_Celtique_FranAais_des_Arts_et_Metiers_.pdf

- Dictionnaire breton de Roussel (BUR1 Ms. 192 à 194)

- Garde Nationale (archives en ligne de Brest - 3H24 vue 1 (Robée Pierre 29 ans 7 La Loy) vue 12 (JM-Thomas 40 ans charpentier)

- Garde Nationale (archives en ligne de Brest - 3H28 vue 252 Le Thomas Jn Marie (ou jh marie) éliminé le 8/6/1813

- Bulletin archéologique de l'Association bretonne - 1901 :

p. 355 : Session de Châteaulin : II - Travaux en langue bretonne

p. 372 : Livres et manuscrits en breton rares ou peu connus par F. Vallée. - L'histoire d'un dictionnaire de la langue bretonne... celui de Le Pelletier - Francis Gourvil (La Dépêche de Brest des 17 et 24/10/1924)

- Dictionnaires de Dom Louis Le Pelletier :

- Contribution à l'étude de l'histoire des dictionnaires bretons - Auteur : Gwennole Le Menn - 1981 15 vol.

La thèse est constituée de 15 volumes, ayant pour sous titres :

1. Présentation générale, liste des dictionnaires

2. les premiers colloques de Quiquer 1626-1652

3. les derniers colloques de Quiquer 1662-1759

4. Nomenclator (1633) Quiquer, Peiresc (1580-1637) et le breton, travaux sur le moyen-breton aux XIXe-XXe siècles

5. Julien Maunoir Dictionnaires français-breton, breton-français, 1659

6. Les travaux perdus du XIXe siècle : de Trogoff... à Harinquin, Roussel

7. Le Pelletier 1663-1733, sa vie ses sources

8. Le Pelletier 1663-1733, ses dictionnaires

9. Le Pelletier 1663-1733, sa correspondance

10. Dictionnaires vannetais P. de Chalons (1723), Cillart (1744, 1756)

11. Vincent Roudaut supplément français-breton 1872

12. Les dictionnaires de Roparz Hemon 1900-1978 de 1927 à nos jours

13. Quelques dictionnaires du XIXe et XXe siècles

14. Limites du breton Atlas linguistique, dialectes, argots

15. Index général.

Thèse d'université : Rennes II Haute-Bretagne, 1981. - Bibliographie dans chaque volume. - ... etc

| |

| André J. Croguennec - Page créée le 21/07/2015, mise à jour le 15/6/2025. | |