|

Eglise de La Roche - Le jubé et autres boiseries |  |

- Construction et entretien

- Le vitrail : 1er et 2è chapitre

- Le mobilier

- Autres éléments de patrimoine (intérieur)

- Autres éléments de patrimoine (extérieur)

- L'ossuaire

- Oeuvres d'artistes

- Le jubé

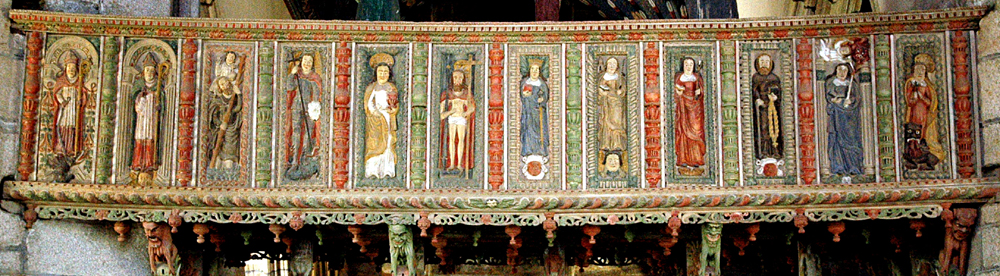

- Façade de la galerie côté choeur

- Façade de la galerie côté nef

- Autres éléments du jubé

- Restauration du jubé en 1968

- Les sablières des bas-côtés

- Autres boiseries au niveau de la voûte centrale

- ... et encore

- Annexe - Saint-Ildut

Le jubé, tribune qui a servi pour la proclamation de la parole de dieu, est une oeuvre en chêne sculpté du XVIè siècle. Il est constitué d'un soubassement plein et surmonté d'une claire-voie qui porte des cariatides formées de lion et de monstres bizarres. Ces cariatides supportent une galerie, grand pont transversal qui relie les deux grosses piles formant l'entrée du choeur.

L’ordonnance du Concile de Trente (1545-1563) demandait de remplacer les jubés par la chaire à prêcher, afin de dégager le lieu de la célébration liturgique. Mais, à la Roche-Maurice, le jubé est resté à sa place.

Pointer sur un personnage de la galerie ou sur son nom pour afficher son image agrandie (photos A. Croguennec).

Pointer sur un personnage de la galerie ou sur son nom pour afficher son image agrandie (photos A. Croguennec).

Dans la pile de droite est pratiqué un escalier qui monte sur la plate-forme. Les panneaux de soubassement sont ornés de feuillages, de cartouches, de masques et de chimères, dessins très exotiques. Ils évoquent le Mexique. Le fait que l'empire aztèque venait d'être conquis par Cortez quelques années avant la construction du jubé explique ce choix.

Dans la claire-voie, des montants sculptés, des colonnettes tournées avec canelures, godrons, fuseaux et feuillages, une frise de bonhommes, d'arabesque et d'animaux. Plus haut, viennent les montants historiés et les gaines formant corbelets pour soutenir la galerie ; sous cette galerie, un plafond à caissons et pendentifs.

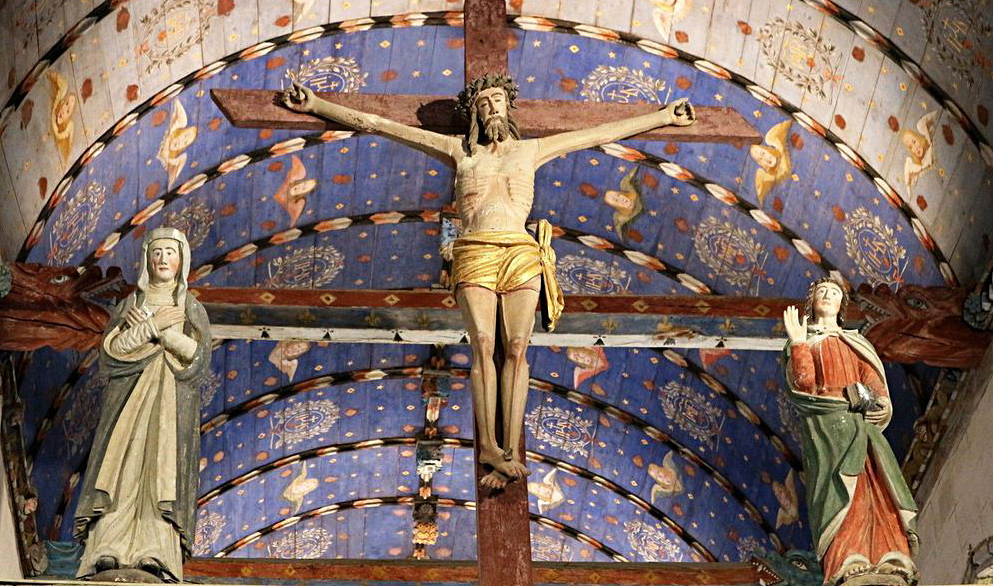

Sur des panneaux de la galerie, de nombreux personnages : du côté du coeur, douze statues en bas-relief ; du côté de la nef, douze autres statues en ronde bosse. Au-dessus du jubé se dresse le Christ en croix, entouré de la Vierge et de Saint-Jean.

Jubé - Façade de la galerie côté choeur

Saint Pol de Léon

- Saint Pol de Léon : saint Pol Aurélien (480-594), évêque de Léon, a terrassé le dragon. Elève de Saint Ildut, c'est un des sept saints fondateurs de la Bretagne.

- Saint Ildut est né au milieu du Ve siècle et mort vers 522 (voir l'annexe). Considéré comme le père fondateur du christianisme celtique, il est souvent représenté comme un évêque (vitrail, statue à Lanildut). Il aurait navigué vers la Bretagne armoricaine avec quelques bateaux de blé pour soulager la population en proie à la famine.

Dans une brochure et sur le site de l'APEVE, il est indiqué que divers noms ont été proposés dont Saint Corentin, le Saint Patron du Diocèse de Quimper, mais il n'est pas accompagné de son inséparable attribut le poisson. De plus, en ce temps-là les diocèses Léon et Cornouaille étaient distincts.

Autre hypothèse : de 1500 à 1540, l’évêque de Quimper était Claude de Rohan de la Roche Maurice, fils cadet du château. Se serait-il fait représenter lui-même ? Sa mître serait ornée de deux macles ? Cependant celle de Pol Aurélien lui ressemble grandement. Claude Chapalain, spécialiste de cet art sacré, penche vers cette hypothèse qui désigne Claude de Rohan.Certains y ont vu Saint Blaise. Personne n'a proposé l'évêque de Léon, Christophe de Chauvigné (1521-1554), qui était en place lors de cette construction.

Devant toutes ces hésitations, je maintiens le choix de Saint Ildut :

L'attribution du nom de "Saint Ildut" provient de l'article du Télégramme (à lire plus bas) écrit en 1968 à l'occasion de la restauration du jubé. On a vu que saint Ildut et saint Pol se sont côtoyés outre-manche et ont eu un grand rôle dans la fondation du christianisme en Bretagne, il n'est donc pas surprenant de les associer ici. Par ailleurs, les artisans de la restauration ont, peut-être, découvert une inscription cachée aujourd'hui pour les visiteurs de l'église, mais qu'ils ont communiquée au journaliste du Télégramme en 1968. Fermer X - Saint Christophe : le saint porte le Christ, qui tient la terre dans sa main.

- Saint Michel : l'archange saint Michel a vaincu le démon.

Pour Claude Chapalain, ce serait Saint Georges. Même s'il paraît étonnant de voir un archange parmi tous ces saints, on y trouve aussi le Christ, alors ! Et, de plus, notre saint semble avoir des ailes. Fermer X

- Sainte Marie Madeleine : elle tient à la main la fiole de parfum qu'elle va utiliser après avoir lavé les pieds du Christ de ses larmes et après les avoir essuiés de ses cheveux.

- Le Christ ressuscité

- Sainte Catherine : Catherine d'Alexandrie, plus connue sous le nom sainte Catherine, est une vierge et martyre qui a vécu au début du IVe siècle. Ses attributs sont : des habits royaux et souvent une couronne, la roue dentée de son supplice, parfois brisée, l'anneau de ses noces mystiques, la palme des martyres, le livre, illustration de son érudition, l'épée avec laquelle elle a finalement été décapitée, à ses pieds, des cadavres de philosophes païens défaits dans ses disputes et tués par l’empereur.

- Sainte Barbe aurait vécu au milieu du IIIe siècle en Bithynie (au nord-ouest de l'Anatolie). Elle est généralement représentée en jeune fille, avec la palme de martyre, elle peut porter une couronne, un livre. Une tour à trois fenêtres (en référence à son adoration de la Trinité), un éclair constituent également d'autres de ses attributs. Elle peut également porter une plume de paon, symbole d'éternité, ou fouler à ses pieds son père qui est aussi son persécuteur.

- Sainte Appoline : Apolline d'Alexandrie, Sainte Apolline ou Apollonie, morte en 249 à Alexandrie (Égypte), est une martyre chrétienne. Sainte catholique, elle est fêtée le 9 février. On la représente souvent avec une paire de tenailles, et parfois les dents qui lui furent arrachées, ainsi qu'avec la palme du martyre.

- Saint Antoine : Saint Antoine, l'ermite ou le grand, avec sa canne, souvent en forme de tau, son chapelet et son livre. Le livre de règle monastique rappelle que Antoine, le Père du monachisme, est parmi les premiers qui édictèrent une charte destinée à des moines. Le chapelet de nos statues de saint Antoine ne ressemble pas toujours, loin s’en faut, à la couronne aux cinq dizaines que nous connaissons. Il consiste souvent en l’alignement, simple ou double, de neuf grains enfilés sur un cordon terminé par une croix (cf Dirinon et la chapelle de Trevarn en St-Urbain, voir aussi à Dineault où les grains sont plus nombreux).

Pour Claude Chapalain, ce serait Saint François d'Assise. C'est vrai que les deux personnages sont connus pour leur chapelet. Fermer X

- Sainte Geneviève : Geneviève est représentée vêtue d'une robe de jeune fille noble, tenant à la main un cierge qu'un démon souvent essaie d'éteindre (en souvenir de la construction de la première basilique de Saint-Denis, dont elle visitait le chantier, de nuit, avec ses compagnons.

Claude Chapalain pense qu'il eut été plus normal de trouver ici notre Sainte Geneviève bretonne (Santez Genovefa), la soeur de Saint Edern. Santez Genovefa a son monastère à Loqueffret auprès de l'ermitage de son frère à Lannedern. Mais nous sommes après 1532 et le traité franco-breton, d'où l'influence française et le choix de Sainte Geneviève de Paris. "Exemple de naturalisation française de saints bretons", dit notre éminent connaisseur de l'art religieux de la vallée de l'Elorn. Ce fut certainement "à l'insu de leur plein gré", ajouterais-je. Fermer X

Claude Chapalain pense qu'il eut été plus normal de trouver ici notre Sainte Geneviève bretonne (Santez Genovefa), la soeur de Saint Edern. Santez Genovefa a son monastère à Loqueffret auprès de l'ermitage de son frère à Lannedern. Mais nous sommes après 1532 et le traité franco-breton, d'où l'influence française et le choix de Sainte Geneviève de Paris. "Exemple de naturalisation française de saints bretons", dit notre éminent connaisseur de l'art religieux de la vallée de l'Elorn. Ce fut certainement "à l'insu de leur plein gré", ajouterais-je. Fermer X - Sainte Marguerite : Marguerite d'Antioche, vierge martyre du IVè siècle, est fêtée le 20 juillet. Elle est invoquée pour une délivrance, en particulier par les femmes enceintes, parce que la légende raconte qu'elle est sortie indemne du ventre du dragon qui l'avait engloutie.

Jubé - Façade de la galerie côté nef

Façade de la galerie côté nef : Neuf apôtres et trois papes selon les experts.

- Philippe, apôtre, avec la croix latine.

- Un pape.

- André, apôtre, la croix en X. Vu de face, on a du mal à constater que sa croix est en X, mais c'est le cas.

- Thomas, apôtre. Souvent représenté son doigt dans la plaie du Christ, l’équerre d’architecte (Évangélisateur de l’Inde, il y aurait bâti un palais pour le roi), la lance (instrument de son martyre).

- Matthias, apôtre. Il fut choisi à la place de Judas pour devenir avec les autres « témoin de la Résurrection » du Christ.

- Matthieu, apôtre. Bourse ou balance de pesage de l’or (le publicain ou percepteur), la lance ou l’épée (instrument de son supplice), l’ange (figure de l’Évangéliste). Il est aussi parfois représenté avec une hache.

- Un pape.

- Jacques le Mineur ou le Juste, apôtre, parfois coiffé d’une mitre (premier évêque de Jérusalem), avec une crosse en forme de massue (son crane fut fracassé), fréquemment confondu avec l’autre Jacques, y compris dans l’imagerie populaire.

- Jude Thaddée.

- Un pape.

- Simon le Zélote, apôtre. Parfois représenté renversant les idoles des Perses puis égorgé par ces derniers, ou selon une autre tradition, coupé en deux d’où l’attribut d’une scie.

- Jacques le Majeur, apôtre. Outre la coquille du pèlerin née avec le pèlerinage de Compostelle, et l’armure de chevalier en Espagne (le saint de la « Reconquista »), l’apôtre est aussi représenté portant un rouleau (La nouvelle Loi) et parfois une épée (l’arme de sa décapitation).

Il manque donc Barthélémy, Pierre, à moins que ce soit l'un des papes, et Jean, mais il se trouve au-dessus de la galerie au pied de la croix.

Sur une brochure de l'APEVE, les apôtres cités sont : 1. Philippe, la croix latine ; 2. André, la croix en X ; 3. Thomas, l’équerre ; 4. Matthias, l’épée ; 5. Matthieu, la balance ; 6. Jacques le Mineur, le foulon ; 7. Thaddée, le glaive ; 8. Simon, la scie ; 9. Jacques le Majeur, la coquille et le bâton. Fermer X

1 - Philippe

1 - PhilippeJubé - Autres éléments

Le jubé se prolonge sur le pilier de gauche

par une statue de Sainte Marguerite sortant

du dragon.

Le jubé se prolonge sur le pilier de droite par une représentation de Sainte Anne enseignant à sa fille. Noter la position des mains de la Vierge prête à accueillir un nouveau-né.

Soubassement côté nef à droite

Les panneaux de soubassement sont ornés de feuillages, de cartouches, de masques et de chimères, dessins très exotiques. Ils évoquent le Mexique. Le fait que l'empire aztèque venait d'être conquis par Cortez quelques années avant la construction du jubé explique ce choix.

Ce petit angelot est suspendu au plancher de la galerie.

Le voyez-vous ?

Soubassement côté choeur à droite

"Dans le choeur, le soubassement et la claire-voie reprennent un décor d'un esprit identique à celui de la façade ouest du jubé. Du côté droit, on observera des têtes enturlubannées au milieu d'arabesques variées, un putto embelli d'une cravate de feuillage dans un cuir découpé ..." (Yannick Pelletier).

Une partie du soubassement côté choeur à gauche

Plus bas, les petites arcades avec des personnages, au-dessus des colonnettes.

Une partie du soubassement côté choeur à gauche

Plus bas, les petites arcades avec des personnages, au-dessus des colonnettes.

Ci-dessus : groupe n° 1, côté nord et nef (n)

Ci-dessus : groupe n° 2, côté nord et choeur (c)

Les personnages sont le verso de ceux qu'on voit plus haut, côté nef.

Ci-dessus : groupe n° 3, côté sud et nef (n)

Ci-dessus : groupe n° 4, côté sud et choeur (c) - Les personnages sont le verso de ceux qu'on voit plus haut, côté nef.

An Sainte Madeleine et son pot d'aromatesBn Sainte Marguerite et son crucifix

Dn Sainte martyre, avec sa palme et son livre

En Sainte Appoline et ses tenailles pour lui arracher les dents

Ac Jacques le Majeur avec son rouleau et son épée

Bc Saint Pierre et sa clé

Ec Saint Yves coiffé de la barrette de docteur (en théologie) faisant le geste de l'argumentation juridique (source JY. Cordier)

Voir aussi, dans le chapitre glossaire, quelques "putti" pendus sous la galerie du jubé de La Roche.

La Vierge, le Christ en croix et saint Jean

Jubé - Restauration en 1968

Après plusieurs semaines de travaux, le jubé de l'église de La Roche a retrouvé sa splendeur - Le Télégramme du 6/8/1968.

En s'approchant de l'église St-Yves de La Roche-Maurice, le visiteur ne peut manquer d'être surpris par les bruits divers qui retentissent à l'intérieur de l'édifice et qui n'ont absolument rien de religieux. Depuis plusieurs semaines, en effet, les ouvriers de la Maison Hemery, entreprise parisienne spécialisée dans la restauration des mobiliers religieux, ont pris possession des lieux. Après avoir exercé leur art à Saint-Thegonnec, Pencran et Commana, pour ne citer que les localités les plus proches, ces artisans travaillent à restituer toute sa splendeur originelle à l'un des joyaux de l'église St-Yves : un magnifique jubé de XVIè siècle.

Le jubé après restauration

Ces travaux actuellement en voie d'achèvement ont été commandités par les Monuments historiques, par l'entremise de l'inspecteur M. Auzas.

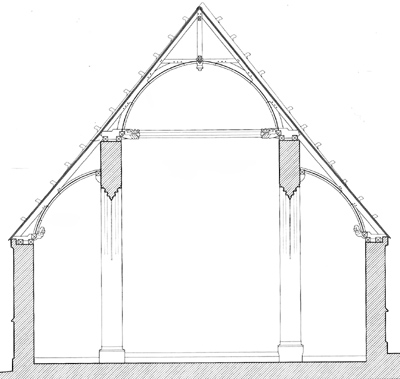

Splendide oeuvre de chêne sculptée en pleine Renaissance, le jubé de La Roche-Maurice se présente come une véritable tribune en forme de galerie entre la nef et le choeur, dont la forme n'est pas sans rappeler celle des ambons, ces chaires que l'on trouvait dans les églises primitives.

Il est supporté par des cariatides composées de lions et de monstres bizarres dont l'origine mythologique semble bien indistincte. Des frises de personnages et d'animaux, aux brillantes arabesques contribuent à l'ornementation de l'ensemble.

La façade de la galerie donnant sur la nef porte dans ses niches douze statues en ronde bosse : neuf apôtres et trois papes, selon les experts.

La façade du côté choeur présente en bas-relief les images de Saint Pol-de-Léon, Saint Ildut 1, Saint Christophe, Saint Michel 1, Sainte Marie Madeleine, Sainte Barbe, Sainte Appolline, Saint Antoine 1, Sainte Geneviève et Sainte Marguerite.

Aux extrémités enfin, on trouve deux niches de même style et de même travail avec Sainte Anne enseignant à la Vierge d'une part, Sainte Marguerite de l'autre.

Un travail de patience.

Toutes ces personnes, toutes ces figurines étaient jusqu'à présent recouverts d'un enduit de couleur ocre foncé, mis au XIXè siècle, "siècle triste et médiocre" selon de nombreux architectes. Le dit enduit masquait les éclatantes couleurs du début. Les ouvriers ont mis à jour, après de longues heures d'un travail minutieux et délicat, ces tons qui tiennent presque des enluminures.

On peut dès maintenant faire la différence de couleurs entre le jubé restauré et une sablière faite de personnages grotesques et étranges qui présente cet aspect marron et sans joie, résultat de la sévérité du siècle dernier.

Il est probable qu'en grattant cette véritable écorce, il sera possible de faire apparaître les tons originaux.

En "s'attaquant" au jubé, les ouvriers ont dû faire face à de sérieux problèmes de décapage. Problèmes surmontés non sans difficultés par des gens de goût et de talent.

Toutes les statues ont été enlevées, puis travaillées en atelier et enfin reposées avec beaucoup de précaution.

Tout cela a pris du temps, mais le résultat en valait la peine. Dans quelques jours les employés de M. Hémery quitteront les lieux vers d'autres églises, et M. Le Gall, recteur de La Roche, pourra célébrer ses offices avec un jubé tout neuf, débarassé des échafaudages devenus inutiles après le départ des ouvriers.

1 L'identification de ces personnages mérite une réflexion plus approfondie, voir plus haut.

Les sablières des bas-côtés

Scènes de la vie quotidienne :

- à gauche : transport de barriques,

- ci-dessous : enterrement, labour et joueur de biniou.

Les personnages ont une position particulière, car l'espace des sablières est réduit pour représenter ces scènes de la vie quotidienne.

Enterrement : le corps est dans la charrette, le fossoyeur suit avec sa pelle.

Labour

Joueur de biniou

Les différentes scènes représentées sur les sablières sont séparées par des blochets ou grotesques, voir les deux photos ci-contre

Ces deux photos ont été prises en 2017 après la récente restauration de l'église. Les artisans ont daté cette restauration sur une sablière.

Hé, les visiteurs, 'rigolez pas ! Cela fait bientôt 500 ans que je suis là avec mon copain, les jambes écartées comme ça.

J'ai bien envie d'aller me dégourdir les guibolles. Ha, ha, ha !

Autres boiseries au niveau de la voûte centrale

Cette tête d'indien est située dans le coin nord-ouest de la voûte, au ras de la tour du clocher. Face à lui, de l'autre côté de la nef, on trouve une autre tête d'indien. Comment peut-on expliquer ce type de décoration ? La construction de l'église s'est échelonnée entre 1509 et 1589  . C'est l'époque où Cortez venait de conquérir l'empire aztèque (1519). Il faut croire que nos artistes suivaient l'actualité et que celle-ci les a inspirés.

. C'est l'époque où Cortez venait de conquérir l'empire aztèque (1519). Il faut croire que nos artistes suivaient l'actualité et que celle-ci les a inspirés.

La première date mentionnée au cours de la construction de l'église se trouve sur le grand vitrail qui porte la date de 1539. Sa construction a dû débuter plusieurs années auparavant et s'est échelonnée au moins jusqu'en 1589, dernière date figurant sur le clocher (Jean-Yves Choquer).

L’Eglise, dédiée à Saint-Yves, date du XVIe siècle. Elle fut édifiée entre 1509 et 1589 à l’emplacement de la chapelle castrale, fondée par les seigneurs de Léon (site fondation-patrimoine). Fermer X

Les artisans qui ont repeint la voûte en 2017 ont écrit leur nom à cet endroit. On peut lire : Louis Chevillote, Julien Labarre, Martina Maleshkova.

Sablières de la voûte

Sablières de la voûte

Les entraits, grosses poutres de bois traversant la nef de l'église, au bas de la voûte centrale, se terminent aux deux bouts par des gueules de monstres qui semblent vouloir les avaler. Ces gueules sont appelées des "engoulants".

A la jonction des arcades de la voûte, en son centre, des culots, ou clés de voûte, ont été placés pour des raisons de maintien. Ces culots, sont souvent décorés de motifs floraux.

Mais on trouve aussi un culot avec les armes des Rohan (macles) et un autre avec celles de Léon (lion "morné"). Parfois, comme plus bas, nos artistes ont eu une inspiration débridée. Ce culot porte bien son nom, n'est-ce pas ?

Ci-dessus et ci-contre, deux dessins, parmi des centaines, peints sur la voûte.

La photo de dessus montre que les fleurs de lys, plus de 700 en tout, qui avaient été dessinées sur le lambris, ont été plus tard dissimulées, grossièrement "bouchonnées".

Le lambris de la nef ayant été entièrement refait en 1893, les peintures et décorations en 1898, ce bouchonnage est donc postérieur. " Mais on ne connait ni la date exacte, ni la raison, ni l'auteur de cette opération ".

La photo de gauche, comme celle ci-dessous, a été réalisée après la restauration en 2017, les fleurs de lys sont réapparues comme à l'origine.

Concernant ce culot, j'ai profité des échafaudages présents en 2017 pour faire cette photo de près. Elle a été prise sur une partie de la voûte qui n'était pas encore restaurée. Il faut, quand même, se dire que cette oeuvre d'art est à l'endroit le plus haut de l'église et que l'angle de vue des fidèles était très différent de celui de mon objectif. La partie la plus intime de son anatomie ne devait pas se voir d'en bas. C'est justement pour cette raison que je vous la montre, hi hi hi hi.

... et encore

- une visite guidée de l'église Saint Yves, en 3 parties,

- et une autre.

... et encore dans d'autres chapitres :

- la statue de Notre-Dame de Bon Secours, qui était autrefois à Pont-Christ

- celle de Saint-Yves dans son retable, entre le pauvre et le riche.

Annexe - Vie de Saint Paul par Albert Le Grand (1599-1641) - extrait concernant Saint-Ildut

Ce texte, avec les photos qui l'accompagnent, permettrait-il de justifier que l'on voit Saint-Ildut

en habit d'évêque auprès de Saint Pol (ou Paul) de Léon sur l'une des galeries du jubé ?

La vie de Saint Paul, Evesque et Patron de Leon, le 12 mars.

Saint Ildut à Lanildut

Saint Ildut à Lanildut

Saint Ildut à Troguery (22)

Saint Ildut à Troguery (22)

Saint Paul, surnommé Aurelian, nâquit en l'isle de Bretagne, jadis nommé Albion & à présent Angleterre. Son Pere s'apelloit Porphius Aurelianus, Gentil-homme riche & moyenné, de la Province de Penohen, qui en Breton, signifie teste de Boeuf 1. Il nâquit l'an de grace 492 2, seant à Rome le Pape S. Gelase I du nom ; le 14è an de l'Empereur Zenon ; regnant en Bretagne Insulaire, Constantin ; en l'Armorique Hoel II du nom, dit le Faineant, & en France Clovis, premier Roy Chrétien des François. Ayant passé les années de son enfance chez ses Parens, donnant, en ce bas âge, des signes évidens de sa future Sainteté, il fut envoyé aux écolles, où il fit un notable progrés en peu de temps, non à l'étude des lettres seulement, mais encore plus à la vertu ; car il s'enflamma tellement en l'Amour de Dieu & de la perfection, qu'il se resolut de quitter le monde & se retirer en quelque Monastere pour y servir Dieu tout le temps de sa vie. Son Pere, s'estant apperçu de son dessein, le retira des écolles & le voulut envoyer aux Academies & exercices militaires mais l'enfant n'y voulut entendre, & enfin sa perseverance l'emporta ; car son pere, le voyant si ferme en sa resolution, craignant de s'opposer à la volonté de Dieu, le laissa faire & à sa requeste, le mist en pension au Monastere de Saint Hydultus, ou Helcules, Disciple de S. Germain d'Auxerre, personnage de grand sçavoir & signalé en Sainteté 3.

II. En cette écolle, il eut pour condisciples trois jeunes hommes, qui depuis furent grands personnages, Daniel surnommé Aquarius, ou Boy-l'eau, à cause qu'il s'abstint de vin ; Samson, depuis Archevesque d'Eborac en l'Isle, & depuis, de Dol en Bretagne Armorique, & Gildas, surnommé le Sage, depuis Abbé de Rhuys au Vennetois. Il demeura en ce Monastere jusques à l'âge de quinze ans, y fit son cours en Philosophie & Théologie, observant ponctuellement la Regle, bien qu'il ne portast encore l'habit Monastique. La Classe où Saint Hydultus faisoit ses leçons estoit si proche du rivage de la Mer, qu'aux hautes marées l'eau y entroit, qui contraignoit le Maistre & les Disciples de luy ceder ; ce que voyant saint Paul & ses condisciples, prierent leur Maistre qu'il fit en sorte, par ses Oraisons, que Dieu les délivrast de l'importunité de cet Element. Saint Hydultus les mena à l'Eglise, & tous ensemble, ayans fait Oraison, marcherent contre la Mer (le saint Abbé tenant un bâton en sa main) laquelle, comme si elle eust redouté le coup, à mesure qu'ils avançoient, s'enfuyoit devant eux, jusqu'à ce qu'ayant laissé à sec une grande campagne, le S. Abbé luy deffendit, de la part de son Createur, de s'épandre plus avant, crainte d'infecter le lieu destiné pour l'instruction de ces saints Enfans ce que la Mer a depuis inviolablement observé.

2 En 480 d'après M. de la Borderie.

3 L'historien Arthur de La Borderie dit que le monastère de saint Ildut était au bord du bras de mer qui sert d'embouchure à la Saverne, juste à la pointe sud-ouest du Glamorgan. – A.-M. T.A.-M. T. = annotations du chanoine A.-M. Thomas

III. En cette campagne que la Mer avoit laissée à sec, l'Abbé Saint Hydultus sema du bled, lequel estant parvenu à maturité, il fallut le faire garder, à cause que les oyseaux maritimes le gastoient saint Hydultus en commit la garde à ses écolliers, lesquels alternativement le gardoient. Une nuit que S. Paul estoit en faction, il s'endormit & pendant son sommeil, les oyseaux gasterent tout le bled, dequoy s'estant apperceu le matin, il fut si honteux que, de deux jours, il n'osa se présenter devant son Maistre. Le troisieme jour, devisant avec ses condisciples dans le champ, voilà venir les mesmes oyseaux à leur picorée ordinaire S. Paul, les voyant fondre dans le champ, dit à ses condisciples « Mes frères, prions Nostre Seigneur qu'il nous fasse raison de ces oyseaux, qui nous ont porté si grand dommage. » Les enfans se mirent à genoux & firent leur priere puis, environnans le champ, les amasserent en une bande & les menerent au Monastere, comme un troupeau de brebis, & entrans dans la cour du Monastere où l'Abbé saint Hydultus se promenoit, saint Paul luy dit « Mon Maistre, voicy les larrons qui ont gasté votre bled ; j'ay prié Dieu qu'il m'en fist raison, & voicy que je vous les presente, afin que vous les punissiez comme bon vous semblera. » Le S. Abbé, tout estonné de ce miracle, leur donna sa benediction & ainsi s'envolèrent vers la Mer, & commença à regarder S. Paul, non plus comme son disciple, mais comme un saint & amy de Dieu.

IV. Ayant demeuré dix ans au Monastere de saint Hydultus, il se sentit puissamment touché du desir de vivre solitairement il en confera avec son Maistre, lequel, reconnoissant que ce desir venoit de Dieu, luy conseilla de poursuivre son dessein. Ainsi Paul prit congé de son Maistre & de ses condisciples, . . . . .

Sources des informations

- Presse ancienne : Le Télégramme du 6/8/1968 - Restauration du Jubé

- Représentation des apôtres : http://patrimoine.blog.pelerin.info/2017/07/12/reconnaitre-apotre-art/

- Wikipedia pour la vie des saints et leur représentation

- Brochure anonyme (ou peut-être de l'abbé Roger Urien) sur l'église de La Roche-Maurice

- https://www.argedour.bzh/jube-et-vitraux-paroisse-de-la-roche-maurice-1-5500459/

- http://www.apeve.net/spip/spip.php?article234

- Les vies des saints de la Bretagne Armorique par Albert Le Grand - page 98, paragraphes sur Ildut à propos de St Pol (sur Gallica).

- L'église de La Roche-Maurice par Jean-Yves Choquer, illustrations Hervé Le Bras - Editions du Roc'h Morvan, mai 2017

- Photos personnelles et autres

- https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-de-la-roche-maurice

- https://structurae.net/fr/photos/156606-eglise-saint-yves-et-enclos-paroissial

- http://monumentshistoriques.free.fr/calvaires/laroche/laroche.html

- Les jubés de Bretagne par Yannick Pelletier, éd. Ouest-France, juin 1986.

- ... etc

| |

| André Croguennec - Page créée le 16/12/2019, mise à jour le 20/7/2020. | |