Ty-Menez et "la montagne de La Roche" |  |

- Le cadastre : 1828, 1936 et 2000

- Recensements

- Photos récentes

- A la recherche du Pont-Pille

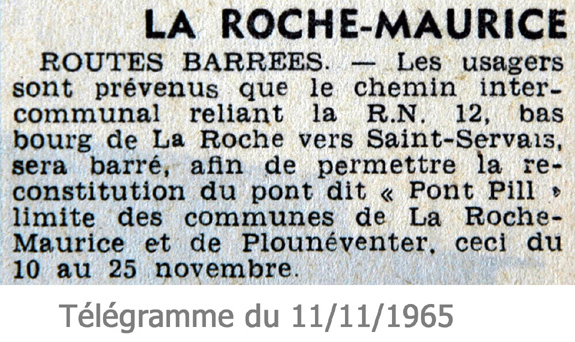

- Article de presse

- Sources des informations

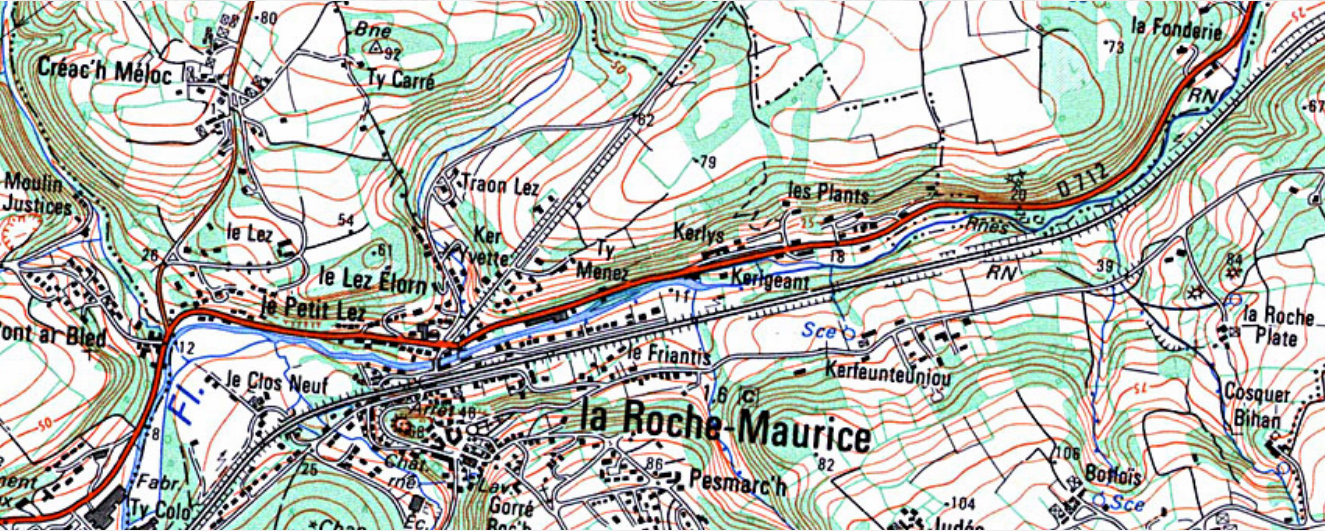

La zone qui nous intéresse se trouve dans le triangle délimité par la côte de Kerbeneat et la départementale D712. Elle est connue depuis longtemps comme "la montagne de La Roche". C'est ainsi que l'appelaient les géomètres du duc d'Aiguillon, vers 1760, quand ils tracèrent leur nouvelle route qui monte sur le plateau. De nos jours, on trouve en breton les noms de "Ty-Menez", "Menez ar Roc'h, "Keramenez" (voir plus bas).

Carte postale vers 1920. Afficher / Effacer les repères.

1 Ker-Yvette 2 Ty-Menez 3 Keramenez 4 Menez-ar-Roc'h (derrière Ker-Gabrielle) 5 Pont de Ker-Yvette 6 Pont-Pille

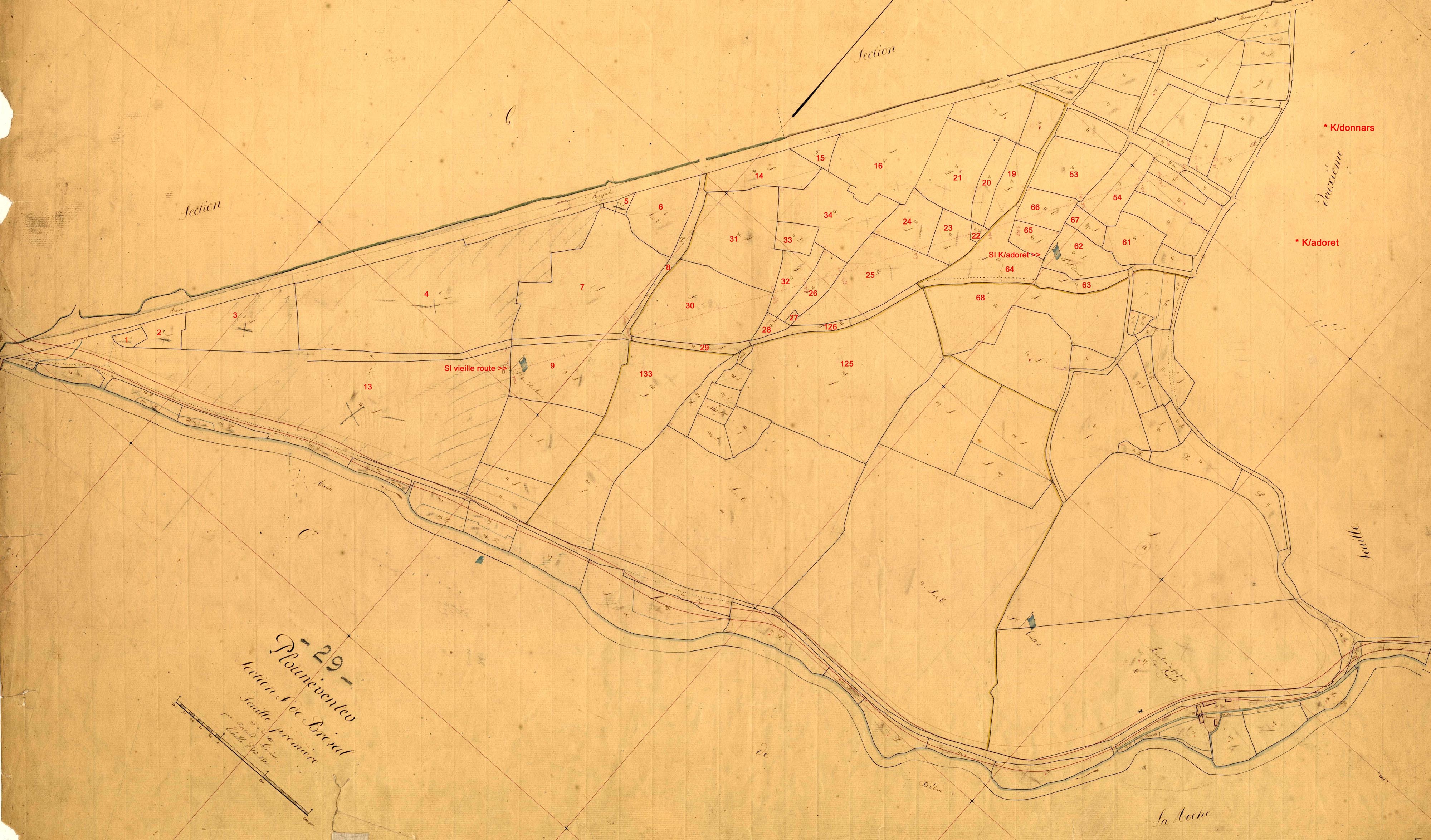

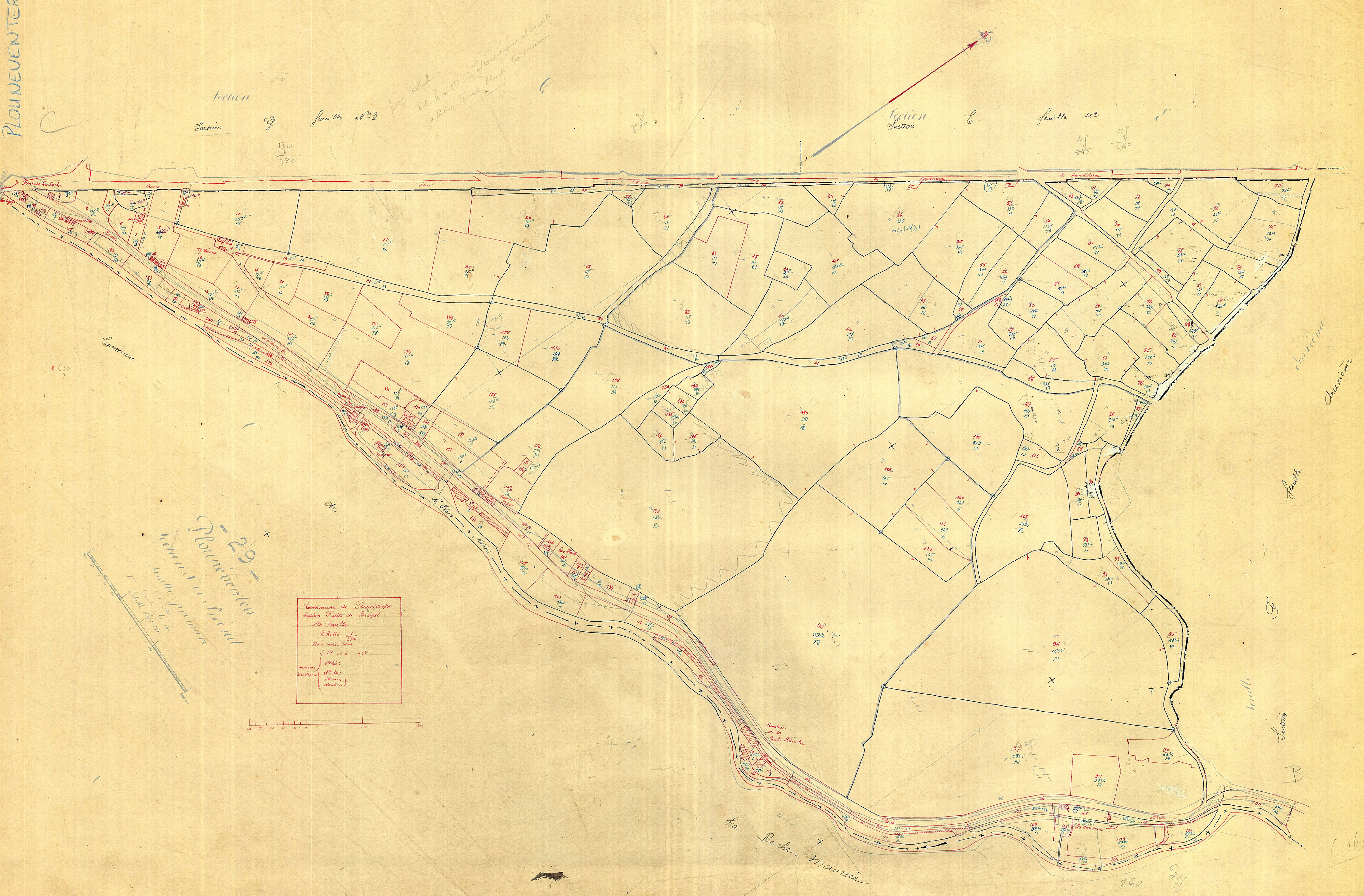

Cadastre

Côte abrupte vers Kerbeneat

(A)

(B)

(C)

(D)

Nord ===>

L'Elorn

Côte abrupte vers Kerbeneat

(A)

(B)

(C)

(D)

Nord ===>

L'Elorn

futurs emplacements de Ker-Yvette (A) et Ty-menez (B)

(C) Pont sur le Dourig-Kamm ou ruisseau de Kerbeneat

(D) Pont-Pille

A

B

C

D

E

Nord ===>

A

B

C

D

E

Nord ===>

A - Ker-Yvette B - Ty-Menez

C - Pont sur le Dourig-Kamm ou ruisseau de Kerbeneat

D - Pont-Pille

E - Arrivée de la "route de Kerbeneat" construite en 1878

Le plan du cadastre ancien de 1828 nous montre qu'à cette date il n'y avait pas de maison sur la "montagne de La Roche". Donc, pas de "Ty-Menez". Sur le plan, on voit aussi la route ancienne, "an hent bras koz", qui a précédé la route royale toute droite. On peut distinguer une ligne de pointillés qui part du "Si vieille route" et s'en va tout droit vers K/donnars.

J'avais déjà répéré dans le cadastre ancien, une série de parcelles alignées (008 029 126 158) dont le nom rappelait l'existence cette route que l'on devine aussi sur la carte postale de 1920) plus haut, par l'alignement des deux maisons, Ker-Yvette et Ty-Menez.

Déviation

construite >>>

en 1878 Nord ===> Côte abrupte vers Kerbeneat Extrait du cadastre de La Roche-Maurice en 2000-2001

Ces lieux qui étaient auparavant sur la commune de Plouneventer sont à La Roche-Maurice depuis le 15 juillet 1948.

Recensements à Ty-Menez

en 1931 (plusieurs familles dont Jean-Marie Person x Marie-Françoise Saliou) ;

- Menez ar Roc'h apparaît en 1872 (F. Elleouet x Cessou), 1876 et 1881 et

1891 (F. Elleouet, minotier) 1;

- K/amen en 1886 (Jean Gueguen x Annette Roignant), 1891, 1896,

1901 (Ivinec x Branellec, Le Roux x Elleouet) ;

- Keramenez en 1926 (Podeur), 1931 (Podeur)

- Keryvonne en 1911 (Ernest Raillard) 2 ;

- Ker-Yvette 1926 (Joseph Goasdoue et son épouse, M.F. Verveur).

A la même époque sur une fiche cadastrale, on trouve J. Goasdoue propriétaire à Kermenez bian, CN-[.] 1911-[.]

En 1907, le cadastre identifie Raillard comme propriétaire de Lez-ar-Ster qu'il avait acheté à François Berthelot (entrée case 15 = 1882).

Après 1931, les habitants sont recensés globalement à "Ty-Menez" sans distinction plus précise.

1 Cadastre Plouneventer, propriétés bâties 3 P 205/7, case 89,

F13 Menez-ar-Roc'h Maison 338=>362 1882-1893 (ph. 506)

case 362 Le Roux Gabriel (ou Yves) à Menez-ar-Roc'h

Par la suite les minotiers seront recensés à Kerigeant, sauf en 1936 :

1896 : Jeanne le Bris et ses fils Ollivier et Francis Elleouet à Kerigeant

(construction de la maison dans la prairie :

cadastre Plouneventer, propriétés bâties 3 P 205/7, case 361,

F104 Maison C.N.=>[.] 1895-[.] (ph. 508)

1901 : Jeanne Le Bris - Elleouet à Kerigeant

1911 : Jeanne Le Bris-Gallou et son fils Elleouet à Kerigeant

1921 : Pas de lieux, sections seulement

1926 : Gallou-Branellec à Kerigeant

1931 : Gallou à Kerigeant

1936 : Jean Dominique Branellec x Madeleine Gallou à Ty-Menez

+ Jeanne Le Bris, vve Gallou à Ty-Menez

1946 : Branellec à Kerigeant

1954 : Branellec + Jeanne Le Bris, vve Gallou à Kerigeant

2 Le 18/05/1911 Ernest Raillard, célibataire, demeurant à Keryvon en Plouneventer avait vendu Kergabrielle à Emile Bourriquen (source extrait transmis par J. Porhel d'un acte d'achat par M. et Y. Amiry).

D'où il semble bien que Keryvon, Keryvonne et Ker-Yvette c'est la même maison. A moins que Keryvonne soit la future Kergabrielle.

| Ty-Menez (recensement 1866, vue 39 aux AD29) | Age | Profession | Naiss. | |||

| 57 57 12 | Kerjean | Jean Mie | marié | 67 | 1799 | |

| 57 57 13 | Guevel | Françoise | sa femme | 51 | 1815 | |

| 57 58 14 | Treguer | Marguerite | ménagère | 70 | 1796 | |

| 57 59 15 | Daniel | François | chef de ménage | 60 | journalier | 1806 |

| 57 59 16 | Peron | Catherine | sa femme | 48 | 1818 | |

| 57 60 17 | Bégot | Pierre | marié | 36 | 1830 | |

| 57 60 18 | Le Goff | Mie Jne | sa femme | 34 | 1832 | |

| 57 60 19 | Bégot | Mie Yvonne | sa fille | 7 | 1859 | |

| 57 60 20 | Bégot | Rosalie | sa fille | 5 | 1861 | |

| 57 61 21 | Kerlidou | Jean | marié | 46 | journalier | 1820 |

| 57 61 22 | Corvé | Mie Jeanne | sa femme | 48 | 1818 | |

| 57 61 23 | Kerlidou | Guillaume | son fils | 13 | 1853 | |

| 57 62 24 | Eliez | Thénénan | marié | 38 | journalier | 1828 |

| 57 62 25 | André | Marguerite | sa femme | 38 | 1828 | |

| 57 62 26 | Eliez | Jn Ls | son fils | 8 m. | 1866 | |

| Ty-Menez (recensement 1946, vue 10 aux AD29) | Naiss. | Profession | |||

| 093 205 849 | Kerouanton | Louis | chef | 1884 | coiffeur |

| 094 205 850 | Hascoët | Emilie | épouse | 1887 | ménagère |

| 095 206 851 | Le Saout | Joseph | chef | 1919 | tailleur |

| 096 206 852 | Le Saout | Louise | épouse | 1925 | néant |

| 097 207 853 | Peden | François | chef | 1906 | maçon |

| 098 207 854 | Peden | Francine | épouse | 1908 | néant |

| 099 207 855 | Peden | Odette | fille | 1933 | néant |

| 100 207 856 | Peden | Marcel | fils | 1934 | néant |

| 101 207 857 | Peden | Paulette | fille | 1937 | néant |

| 102 208 858 | Person | Gabriel | chef | 1909 | cult. |

| 103 208 859 | Person | Marguerite | épouse | 1910 | néant |

| 104 208 860 | Person | Marie | fille | 1944 | néant |

| 105 208 861 | Person | Louis | frère | 1908 | cult. |

| 106 208 862 | Person | Jean-Marie | frère | 1918 | cult. |

| 107 209 863 | Abalain | Jean-Marie | chef | 1882 | manoeuvre |

| 108 209 864 | Ulvoas | Augustine | belle-fille | 1905 | agent assurance |

| 109 209 865 | Abalain | Jacques | fils | 1914 | marbrier |

| 110 210 866 | Bergot | Jean-Marie | chef | 1895 | cantonnier |

| 111 210 867 | Thépaut | Catherine | épouse | 1896 | néant |

| 112 210 868 | Bergot | Françoise | fille | 1924 | couturière |

| 113 210 869 | Bergot | Emile | fils | 1925 | mécanicien |

| 114 210 870 | Bergot | Marcel | fils | 1927 | mécanicien |

| 115 210 871 | Bergot | Laurent | fils | 1929 | app. électricien |

| 116 210 872 | Bergot | Thérèse | fille | 1932 | écolière |

| 117 210 873 | Bergot | Emilie | fille | 1934 | écolière |

Photos récentes

Ty-Menez (photo Google Street)

Ker-Yvette (photo Google Street)

| En 2017, sous végétation luxuriante | Pont de Ker-Yvette sur le Dourig Kamm | Dévégétalisé en janvier 2025 |

Si ce pont est parfois appelé "Pont de Ker-Yvette" aujourd'hui, il faut savoir que la maison de Ker-Yvette a été construite 150 ans après le pont. Il faut bien que ce pont ait eu un autre nom auparavant. Les Anciens l'appelaient et l'appellent encore "Pount an Diaoul", le "Pont du diable". Il est vrai que sa démesure par rapport au ruisseau qui y coule paraît "diabolique".

Pour en savoir plus sur le pont de Ker-Yvette, c'est par ici.

A la recherche du Pont-Pille

Le profil de la route qui monte vers Kerbeneat peut être décrit ainsi : une côte très raide (11%) qui monte sur 600 mètres, puis une légère descente et ensuite une nouvelle montée sur 300 mètres, qui se termine un peu après l'intersection qui part à gauche vers le monastère. Ensuite c'est un quasi plat vers Prat-Ledan, où était situé l'ancien croisement avec la route de Plouneventer à Pont-Christ.

Le nom de Pont-Pill ou Pont-Pille est cité dans l'Histoire manuscrite de Plouneventer écrite vers 1906 par Auguste Soubigou qui fut maire de Plouneventer. D'après ses explications, le Pont-Pille se situerait dans le creux entre les deux montées, peu après l'arrivée de la route de contournement de la première côte, réalisée vers 1878.

C'est la localisation qui ressort aussi de l'article du Télégramme dans l'encadré ci-contre : "à la limite de La Roche et de Plouneventer".

Cependant, lorsqu'on circule sur cette route, on ne voit rien qui puisse ressembler à un pont, on n'y voit aucun parapet. L'explication est la suivante : les reliefs ont été un peu rectifiés lors des travaux de 1878 et probablement aussi lors des travaux de 1965. Il faut donc descendre dans le champ du côté sud et dans le bois du côté nord pour essayer de voir à travers la végétation quelques bouts de murs en pierre.

Auguste Soubigou rappelle la crainte que suscitait ce lieu : "Le pont est appelé du nom sinistre de Pont-Pille. Les parages sont en effet sauvages et les voleurs s'y réunissaient, ainsi qu'à Prat-Ledan et à Pont-an-Ilis en Bodilis, pour détrousser les voyageurs. ..." 1

Effectivement, au Pont-Pille, quand la diligence ou de la malle-poste roulait vers Landivisiau, les chevaux qui avaient peiné à tirer le lourd véhicule dans la côte de La Roche avançaient encore lentement et l'attaque par les brigands s'en trouvait facilitée. Dans l'autre sens, le risque d'attaque était important également car le Pont-Pille était dans un creux. Voir plus bas le profil de la route.

1 Ce genre d'événement n'était pas rare... voir aussi par exemple, L'attaque de la malle-poste près de Landivisiau.

La photo est prise en direction de La Roche. Le Pont-Pille se trouve exactement au niveau du panneau de signalisation

qui indique que la déviation, qu'on devine un plus loin à droite, est interdite aux véhicules de plus de 3,5 t.

Remarque : la photo de Google écrase complètement le relief de la route.

Le pont vu du côté de la prairie au sud. Le petit ruisseau s'infiltre à gauche du mur de pierre où se trouve le centre du pont.

Le petit ruisseau débouche au nord dans le bois.

Le mur de pierre, autre pile du pont, du côté nord à droite du ruisseau.

Le ruisseau poursuit sa course dans le bois.

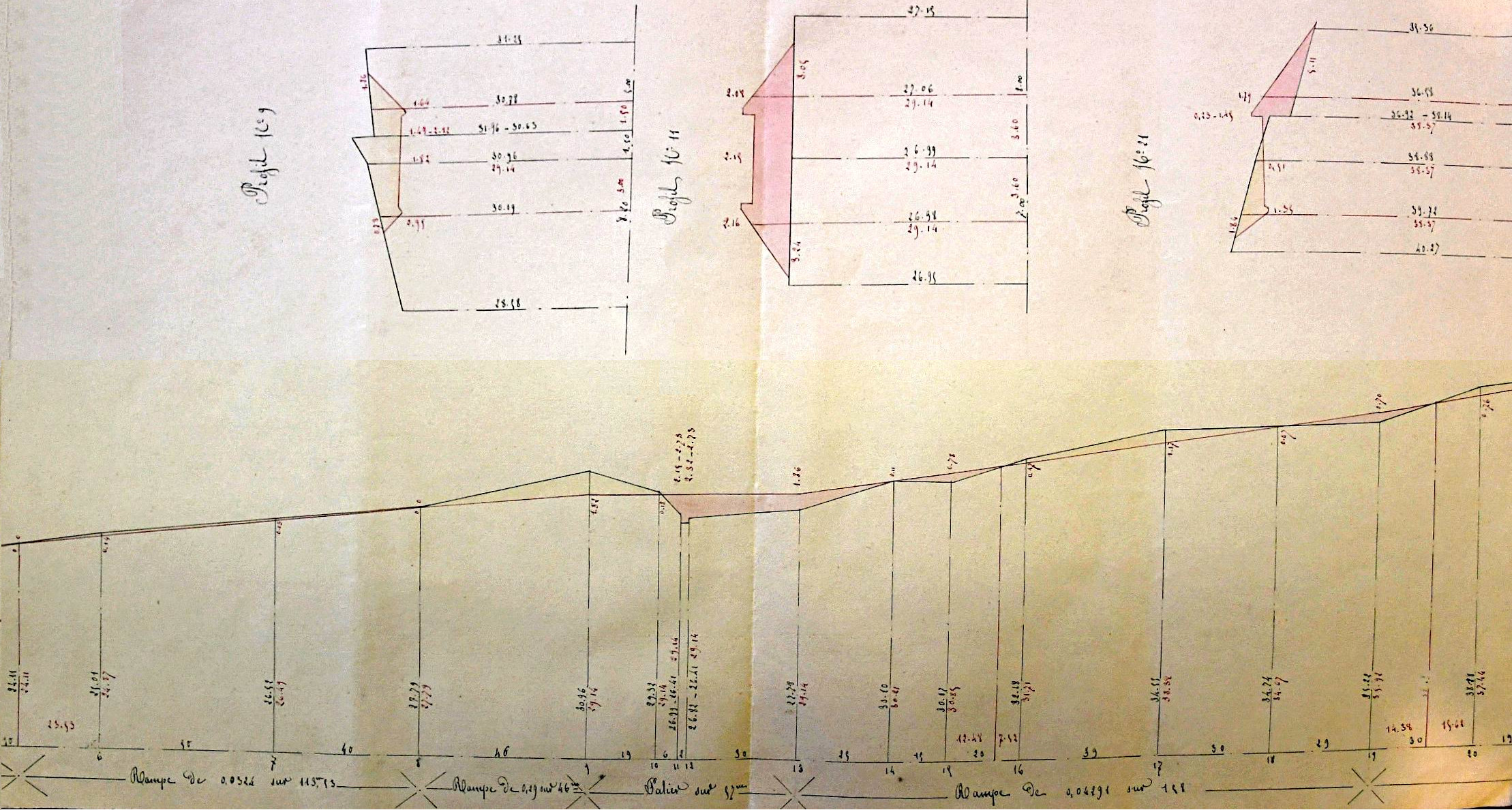

Le profil de la route créée au 18è siècle et les travaux de correction prévus à la fin du 19è.

<== Vers le pont de La Roche

Vers St-Servais ==>

Ruisseau du Pont-Pille

|

|

V

<== Vers le pont de La Roche

Vers St-Servais ==>

Ruisseau du Pont-Pille

|

|

V

Profil de la route en 1876 et correction à réaliser : extrait du plan réalisé par l'agent-voyer Ollivier le 9/10/1876 (ADQ 3 O 751)

Les remblais et les arasements sont de couleurs différentes.

Quand on voit actuellement les pentes importantes dans le sens du pont de La Roche et vers St-Servais, qui paraissent moindres sur ce plan, on comprend qu'avant la correction le Pont-Pille était dans un trou. Ce trou impliquait un ralentissement obligatoire des diligences et des malles-poste et favorisait leur attaque par les brigands des grands chemins.

Article de presse

Sur les hauteurs de Kerbeneat, les machines des Ponts-et-Chaussées s'attaquent à la vieille route rocheuse.

Sous l'impulsion de son maire, M. Lucien Bonniou, et sa municipalité, la commune de La Roche-Maurice fait en ce moment un effort considérable pour améliorer l'état des routes de la commune. La dernière réalisation à mettre à leur actif est le tronçon de 900 mètres, menant du bas-bourg à l'ancienne abbaye de Kerbeneat.

On sait combien ce lieu et son magnifique site champêtre sont prisés par les touristes et tous ceux qui aiment la nature.

Nous avons surpris les services des Ponts-et-Chaussées de la ville de Landerneau travaillant sous la direction de M. Runavot, chef de travaux, secondé par l'équipe des services de voirie de La Roche-Maurice, dirigée par M. Louis Herry, s'attaquer à cette vieille route romaine 1 rocheuse et bosselée pour en faire une belle voie de communication de 12 mètres de large dont 7 mètres de chaussée carossable.

De ces hauteurs la vue plonge sur cette vallée de l'Elorn qui certainement tentera le photographe de passage.

Par ailleurs, l'utilité de cette nouvelle route, longue d'un total de 12 kilomètres de chaussée goudronnée est incontestable. Désormais en effet, l'automobiliste roulant dans un sens ou dans l'autre pourra emprunter cette voie qui à travers la campagne formera un raccourci menant de La Roche à la "Croix de Maltotiers" près de Landivisiau, il évitera ainsi les nombreux virages de la R.N. 12 dont quelques uns, on le sait, ne sont guère faciles à négocier.

Nous ne pouvons que féliciter la municipalité de La Roche-Maurice et les services des Ponts-et-Chaussées de leur heureuse réalisation.

(Le Télégramme du 18/9/1969)

1 Pourquoi cette route n'est pas "romaine" ? Parce qu'elle a été construite au 18è siècle et que les romains avaient quitté la région depuis bien longtemps (voir ici).

Sources des informations

ADQ = Archives départementales à Quimper

- Cadastre de Plouneventer en 1828 et 1936 (AD29)

- Chemins vicinaux de Plouneventer (ADQ 3 O 751)

- Recensement (AD29)

- Histoire manuscrite de Plouneventer par Auguste Soubigou

- Presse ancienne

- Carte postale

- Photos Google Street

- Photos personnelles

- ... etc ..

| |

| André J. Croguennec - Page créée le 14/2/2025, mise à jour le 25/2/2025 | |