| Le Carmel de Brest à Brezal |  |

Le Carmel de Brest

Révérente Mère Marthe de Jésus

Révérente Mère Marthe de Jésus Marthe de Lesguern (1835-1905)

Fondatrice du Carmel de Brest

Bref historique de la communauté

Le Carmel de Brest a été fondé en 1859 par Marthe de Lesguern. Issue d'une famille apparentée à toute la vieille noblesse de Bretagne ![]() , unique héritière d'une fortune importante... et arrière petite-nièce de Michel Le Nobletz.

, unique héritière d'une fortune importante... et arrière petite-nièce de Michel Le Nobletz.

- André Marie de GOUZILLON de BELIZAL.

Marié avec Marie Hyacinthe GOGIBUS de MENIMANDE, dont- Louis François de GOUZILLON de BELIZAL, né en 1788, décédé en 1863 (à 75 ans).

Marié avec Marie Céleste LE VENEUR, dont- Louis Adolphe Marie de GOUZILLON de BELIZAL, né le 6 mars 1834, St-Brieuc, décédé le 21 septembre 1888, Château des Granges, Hénon (22) (à 54 ans).

Marié avec Marie Louise ROUXEL de LESCOET, dont- Louis Alexandre de GOUZILLON de BELIZAL, né le 1/9/1867, Morieux (22), décédé le 15/5/1947, Hénon (22) (à 79 ans).

Marié le 3/10/1893, Ploubezre, avec Marie Zoe "Caroline" HUON de PENANSTER, née le 29/5/1873, Château de Kergrist, Ploubezre (22), décédée le 12/7/1966, Morieux (22) (à 93 ans).

Soeur de Claire (voir plus bas), celle qui proposa l'installation des Carmélites à Brezal.

- Louis Alexandre de GOUZILLON de BELIZAL, né le 1/9/1867, Morieux (22), décédé le 15/5/1947, Hénon (22) (à 79 ans).

- Louis Adolphe Marie de GOUZILLON de BELIZAL, né le 6 mars 1834, St-Brieuc, décédé le 21 septembre 1888, Château des Granges, Hénon (22) (à 54 ans).

- Louis François de GOUZILLON de BELIZAL, né en 1788, décédé en 1863 (à 75 ans).

- Charles Marie de GOUZILLON de KERMENO.

Marié avec Marie Corentine de BOISGELIN, dont- François Louis de GOUZILLON de KERMENO, né en 1768, décédé en 1845, Rennes (à 77 ans).

Marié avec Perrine de MELLON, dont- Angélique de GOUZILLON de KERMENO, née le 21/2/1805, Rennes, décédée le 25/9/1858, Château de Kermorvan, Trebabu (à 53 ans).

Mariée le 18/1/1831, Rennes, avec Paul Jules de LESGUERN, né le 7/11/1798, Londres, décédé le 26/12/1857, Manoir de Kermorvan, Trebabu (à 59 ans), dont- Paule Marie de LESGUERN, née le 22/2/1832, Rennes, décédée le 1/9/1854, Luchon (à 22 ans).

Mariée le 29/9/1850, Trebabu, avec Joseph Gabriel de KERGARIOU, né en 1818, décédé en 1883 (à 65 ans).

- Marthe de LESGUERN, née en 1835, décédée en 1905 (à 70 ans), Fondatrice du Carmel de Brest.

- Paule Marie de LESGUERN, née le 22/2/1832, Rennes, décédée le 1/9/1854, Luchon (à 22 ans).

- Angélique de GOUZILLON de KERMENO, née le 21/2/1805, Rennes, décédée le 25/9/1858, Château de Kermorvan, Trebabu (à 53 ans).

- François Louis de GOUZILLON de KERMENO, né en 1768, décédé en 1845, Rennes (à 77 ans).

Le 7 octobre 1859, elle achète une charmante maison de campagne, sise au lieu dit de Kerfautras, aux portes de Brest, en retrait d'une jolie cour fermée par une grande grille et derrière s'étendait un assez grand jardin et un délicieux petit bois.

En 1904, la Communauté doit quitter la France pour se réfugier dans l'hospitalière Belgique, à Lens-Saint-Rémy, près de Liège. En 1927, elle revient en France et ne retrouvant plus les anciens murs, elle en occupe de nouveaux dans Brest, à Saint-Marc.

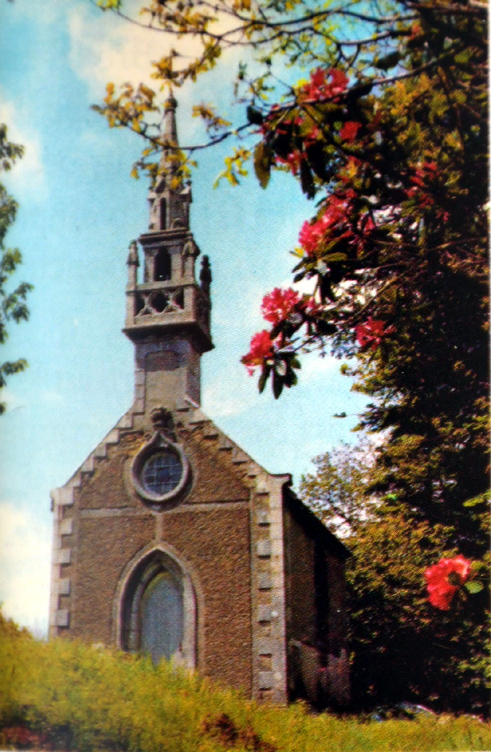

Etablies avant la guerre dans un immeuble situé à la sortie de Brest sur la route de Saint-Marc, ces religieuses ont dû abandonner leur demeure ravagée par les obus et se réfugier quelques temps au Calvaire de Landerneau, puis au manoir de Brezal, près de La Roche-Maurice.

Elles se sont vues dans la nécessité de quitter cet abri précaire sans pouvoir réintégrer leur ancien monastère, devenu inhabitable et morcelé par les alignements du plan de reconstruction de la ville de Brest, et se sont finalement installées au Relecq-Kerhuon.

Bombardements sur Brest et accueil de quelques religieuses à Kerbeneat

... [p.74] ... En janvier 1941, les bombardements continuent de plus belle et l'on craint que la situation devienne plus grave. On conseille aux Carmélites de chercher un abri en cas d'évacuation. Vers la mi-janvier, plusieurs démarches les orientent vers Huelgoat et Plougourvest. Le Recteur de Plounéventer, M. de Kervénaoël, conseille de demander l'hospitalité à l'abbaye bénédictine de Kerbénéat. Les moines acceptent avec empressement et mettent leur hôtellerie à la disposition des Carmélites.

Le 3 février, la Prieure y conduit les Soeurs anciennes et les infirmes, dont la présence à Saint-Marc est un grand souci pour toutes, dans les mouvements imprévus qui leur sont imposés par les alertes fréquentes. A peine le triste convoi a-t-il quitté le monastère que survint un des plus terribles bombardement qui dura plusieurs heures.

2 Cette voiture était une voiturette à bras rouge ou bleue (voir plus bas). En effet, la religieuse la poussait dans les rues ou sur la route de La Roche à Brezal et la chargeait dans le train pour aller de Brest à La Roche.

"Soeur Marie-Josèphe, tourière 1, servit toutes les semaines d'agent de liaison entre Saint-Marc et Kerbénéat. La matinée du samedi se passait pour notre Mère à remplir la petite voiture 2 de linge et de légumes pour les 'exilées'. Un ou deux fois par semaine, des courriers volumineux maintenaient le contact avec les absentes.

"La petite voiture rouge de Soeur Saint-Joseph était devenue légendaire, surtout parmi les employés du chemin de fer. Tout le monde connaissait Soeur Marie-Josèphe entre La Roche et Brest".

Le bombardement de la nuit de Pâques 1941 resta mémorable. Dans la matinée, le lendemain, la Prieure emmena ses filles au jardin pour chercher dans les allées et sur les pelouses les éclats d'obus en guise d'oeufs de Pâques. ... ...

Le lendemain, la Dépêche de Brest publiait un avis officiel du Sous-Préfet, invitant à quitter la ville toutes les personnes dont la présence n'est pas nécessaire. La Prieure réunit au Chapitre toute la Communauté et lui met sous les yeux les dangers auxquels elle est exposée, les risques qu'elle court. Elle offre de faire partir toutes les religieuses pour Kerbénéat. Toutes les soeurs sont interrogées à tour de rôle. Chacune affirme sa volonté de rester en clôture jusqu'à un ordre formel de l'autorité. On est unanime à déclarer qu'on préfèrait la bombe au départ. Le Carmel se cramponnait héroïquement à sa cité ... ... Le 3 septembre eut lieu un bombardement mémorable et très destructeur.

Le 3 octobre 1942, l'abbaye de Kerbénéat est occupée par les Allemands, les religieuses qui s'y trouvent doivent évacuer l'hôtellerie et reviennent à Saint-Marc...

Le dimanche 12 août 1943, la population commence à évacuer la ville de Brest et défile sans interruption devant les portes du monastère. Privées de la présence réelle, les Carmélites doivent céder. On entasse ballots, sacs et paquets sur des brouettes, poussettes et voitures de malades. Les Bénédictines de Landerneau accueillent les rescapées de l'enfer et mettent à leur disposition un dortoir, quelques cellules, le choeur de la chapelle de leurs élèves. ... Mais cette solution ne peut être que provisoire.

A Brezal

... [p. 81] "Plusieurs propositions, quelques-unes alléchantes furent faites : la propriété de M. Bastit en Saint-Marc ; puis un terrain en Saint-Marc même ; puis une propriété à Brignogan. Rien ne put être retenu pour diverses raisons. L'urgence se faisait sentir de trouver un abri. Le père Collin suggéra de faire une neuvaine fervente à la Sainte Vierge du 6 au 15 août [1946] : elle consisterait en la récitation des litanies de la Sainte Vierge. A chaque évocation on ajouterait : Donnez-nous au plus tôt une demeure convenable.

Cf paragraphe suivant.

La réponse de la Vierge ne se fit pas attendre. Le 14 août, Mlle Claire de Penanster 3, soeur de Mme de Gouzillon de Bélizal, offrait son château de Brézal, mitoyen de Kerbénéat. On aménagea sans tarder et l'installation eut lieu le 6 septembre.

Le 7, qui était le premier vendredi du mois, la Sainte Messe était célébrée pour la première fois dans le petit oratoire du château.

Durant les trois années que vécut le Carmel à Brézal, le service religieux fut assuré par les Pères Bénédictins de Kerbénéat, qui furent d'un dévouement absolu pour leurs voisines, faisant le trajet de leur abbaye au Carmel, à travers champs et prairies, par tous les temps, parfois sous la neige. le Père Aumônier était en outre chargé d'un pain quotidien et souvent de légumes pendant le premier mois.

A Brezal, la vie conventuelle avait repris dans la solitude et la paix des grands bois : cinq postulantes, quatre vêtures, quatre professions, trois retraites ferventes marquèrent les saisons de ces trois années.

Au Relecq-Kerhuon

Cependant la Prieure se devait de sortir enfin de ce provisoire qui durait trop, quelque agréable qu'il fût. ... Les Mères résolurent d'explorer la propriété du Prince Russe, au Relecq-Kerhuon près du pont de Plougastel... Le 20 mars 1947, à 11 heures à Brest, la vente fut signée, cependant qu'à Brézal les Carmélites étaient en adoration prolongée à l'issue de laquelle on put chanter un Magnificat vibrant.

Vente signée ne signifiait pas argent versé et il fallait non seulement acquitter le prix de la propriété mais y construire une demeure... provisoire dans la "chaumière du prince russe". On eut l'audace d'en fixer la date : Le 16 juillet 1948. Ce qui fut dit fut fait et la veille de la fête de Notre-Dame du Mont-Carmel la Communauté au complet pouvait dire l'office du jour dans un oratoire de fortune, mais bien à soi.

A chaque édifice nouveau, surtout s'il est spirituel, il faut une pierre de fondation : le Seigneur choisit pour l'être une petite soeur tourière, justement cette Soeur Marie-Joseph, que nous avons eu l'occasion de connaître. Ce fut elle qui avait assumé le ravitaillement de la communauté durant les pénibles années de guerre à Saint-Marc, puis à Brézal. Elle s'était attiré la sympathie de tous à Brest et aux environs. Elle s'était même fait une popularité presque légendaire par sa charmante originalité. On était habitué à la voir poussant dans les rues sa voiture bleue, qu'elle traîna ensuite jusqu'à épuisement sur la route de La Roche à Brézal et le long de la côte montant au château. Elle arriva au Carmel du Relecq vaincue par la maladie et s'endormit dans la paix du Seigneur le 6 août.

Les travaux suivants se réalisèrent de 1948 à 1953.

(source Le Carmel de Brest 1859-1959)

Le recensement de 1946 à Brezal identifie 21 carmélites et postulantes (relevées à part en fin de document), avec date de naissance et statut.

|

1 - Bouquet Marie-Thérèse (prieure), 1893, carmélite 2 - Crouan Jeanne, 1869, carmélite 3 - Chevillote Pauline, 1873, carmélite 4 - Saliou Jeanne, 1877, carmélite 5 - Joncour Joséphine, 1881, carmélite 6 - Malabeuf Marie-Josèphe, 1884, carmélite 7 - Paul Marguerite, 1890, carmélite |

8 - Du Kerros Maude, 1877, carmélite 9 - Abhervé-Guéguen Yvonne, 1899, carmélite 10 - Gallou Marie, 1888, carmélite 11 - Picot Magdelaine, 1901, carmélite 12 - Kermel Marie, 1901, carmélite 13 - Le Corre Louise, 1906, carmélite 14 - Laigeam Marie, 1910, carmélite |

15 - Chevillotte Noëlle, 1909, carmélite 16 - Hillereau Maria, 1910, carmélite 17 - Alour Anne-Marie, 1911, postulante 18 - Néron de Surgy Monique, 1920, postulante 19 - Lidou Monique, 1921, postulante 20 - Le Jeune Paulette, 1922, postulante 21 - Le Gall Jeanne, 1922, carmélite. |

2 - Jeanne Crouan, la doyenne, était née le 19 février 1869 à Brest, fille de Henry Thomas et de Joséphine Marie Mathilde Prével. Ses parents s'étaient mariés le 6/5/1851 à Avranches (Manche). Elle est décédée le 22 novembre 1962, au "Carmel du Prince Russe", en Le Relecq-Kerhuon, à 93 ans.

6 - Marie-Josèphe Malabeuf était la sympathique "tourière", citée plus haut. Elle était née le 17 avril 1884 à St-Gravé (56), fille de Julien et Marie Joseph Journiaux, elle est décédée le 6 août 1948 au "Prince Russe" en Le Relecq-Kerhuon, à 64 ans.

Claire Marie Huon de Penanster

Vincent Huon de Penanster nous parle de la tante Claire Noire au chapitre intitulé La Vie à Kergrist de son livre Les Huon et les Huon de Penanster :

Il y avait d'abord l'incroyable sketch de la messe du dimanche à la chapelle privée intérieure de Kergrist (au 2è étage au-dessus de tante Claire) où on allait vers huit heures en sortant du lit. Après tout, la famille n'a jamais été janséniste et cérémonieuse avec Dieu, un ami qu'on aime, plus qu'un maître qu'on craint, et l'on ne faisait pas de toilette endimanchée en y allant en pantoufles.

Jusqu'à 1914, cette messe était assurée par un abbé venant du collège Notre-Dame à Guingamp. L'horaire des trains de Guingamp à Kerauzern (et retour) collait parfaitement. Puis la guerre bouscula les horaires, réquisitionna le clergé, et l'on dut s'adresser au collège de Lannion d'où quelques vieux prêtres non mobilisés venaient à bicyclette. Ici commence le sketch hebdomadaire.

A la mort de sa mère en 1927, elle alla vivre au manoir de Kerhuic, en Trédrez.

Tante Claire était levée au moins une heure plus tôt. Fébrile, affairée, inquiète, survoltée, elle allait et venait d'une fenêtre à l'autre, guettant l'apparition de l'abbé dans une auréole de drame. Pour cette circonstance et cette surtension, elle prenait le risque de s'avancer au-delà de la moitié du couloir sur la cour intérieure, jusqu'à la double fenêtre à meneaux de notre côté ... ...

Lorsqu'elle apercevait un point noir au bout de l'avenue, tante Claire, croyant sans doute voir saint Michel archange chargeant le diable à grands coups de pédales, s'enfuyait en criant d'une voix perçante " voilà l'abbé, voilà l'abbé ", et son fox habituel se mettait à hurler à son côté pour s'associer au drame : l'arrivée de l'abbé roulant paisiblement.

Tout cela cherchait à donner obliquement une leçon à Maman (qui ne s'agitait pas pour la messe) et à nous réveiller de loin nous les enfants, en faisant du bruit dans notre partie de Kergrist.

A la chapelle Pierre et moi servions la messe ![]() . De son coin, tante Claire surveillait avec soin s'il restait du vin dans la burette après la messe, et si nous éteignons assez vite les cierges pour ne pas les laisser bruler inutilement quelques secondes de trop. ... ...

. De son coin, tante Claire surveillait avec soin s'il restait du vin dans la burette après la messe, et si nous éteignons assez vite les cierges pour ne pas les laisser bruler inutilement quelques secondes de trop. ... ...

Jusqu'en 1914 la principale occupation de tante Claire dans la journée était de défaire des noeuds de ficelle, de colorier le crucifix de l'en-tête de La Croix quotidienne (pour l'envoyer aux missions collé sur un carton) et d'entretenir la veilleuse su Saint Sacrement... ...

En 1914, lorsque l'armée ouvrit à Lannion un important hôpital de blessés, ... la Croix-Rouge réclama des infirmières. Pour ne pas faire le trajet tous les jours, Grand-mère et tante Claire louèrent bientôt une maison à Lannion. Peu à peu tante Claire, qui sous son frêle aspect avait une incroyable résistance physique, qui crevait tout le monde de fatigue par son pas précipité (les blessés l'avaient surnommée la mitrailleuse), qui d'autre part était toujours volontaire pour faire n'importe quoi à n'importe quelle heure ... fut finalement nommée infirmière-major.

Avoir une activité, exercer une responsabilité, sortir de ses bouts de ficelles, voir des hommes, entendre des grossièretés, apprendre ce que sont les morpions, lui fit finalement tous les biens. Et sa mentalité, son ouverture sur le monde et sur les problèmes d'autrui, s'en trouva amélioré, comme s'améliore tout humain qui travaille. Mais tante Claire avant 1914 ? Hum ! Elle était vraiment particulière.

Descendance Le Roux de Brezal jusqu'aux Huon de Penanster

Marié le 2/2/1835, St-Segal, avec Marie-Gabrielle Clara BAZIL, née le 3/10/1810, Port-Launay, décédée le 25/9/1891, Lourdes, enterrée Chapelle de Brezal (à 80 ans), dont

- François Guillaume LE ROUX, né le 31/3/1836, Rue de l'église, Landivisiau, décédé le 3/6/1838, Landivisiau (à 2 ans).

- Léon Guillaume LE ROUX, né le 9/9/1837, Rue de l'église, Landivisiau, décédé le 23/9/1912, Sarzeau, enterré le 26/9/1912, Chapelle de Brezal, Plouneventer

(à 75 ans), associé, consul de France.

Marié le 22/11/1887, Comté de Lancastre, Grande-Bretagne, avec Julia Adèle HERMAN, née en 1860, Bahia, décédée en 1948, Vannes (à 88 ans). - Pierre Edouard Guillaume Albert LE ROUX, né le 22/5/1839, Rue de l'église, Landivisiau, décédé le 11/9/1912, Château de Brezal, Plouneventer, enterré cimetière St-Augustin, Morlaix (à 73 ans), banquier, dirigeant de la Société linière.

Marié le 18/6/1866, Morlaix, avec Zoé PUYO, née le 26 décembre 1848, Rennes, décédée le 4/3/1879, Rue de la Villeneuve, Morlaix (à 30 ans). - Anonyme LE ROUX, née le 12 janvier 1841, Landivisiau, décédée le 12 janvier 1841, Landivisiau.

- Marie Herminie Clara LE ROUX, née le 14/1/1845, Rue de l'église, Landivisiau, décédée le 21/1/1845, Rue de l'église, Landivisiau.

- Claire LE ROUX, née le 25/4/1849, Rue de l'église, Landivisiau, décédée le 9/6/1927, Paris (à 78 ans).

Mariée le 17/6/1867, Plouneventer, avec Charles HUON de PENANSTER, né le 11/8/1832, Lannion, Côtes-d'Armor, décédé le 31/5/1901, Runfao, Ploubezre, Côtes-d'Armor, enterré à Runfao, Ploubezre, Côtes-d'Armor (à 68 ans), propriétaire, sénateur des Côtes-du-Nord, dont- Pierre Charles Marie Guillaume HUON de PENANSTER, né le 4/9/1868, Château de Brezal, Plouneventer, décédé le 8/11/1880, Kerhuic, Tredrez (à 12 ans).

- Claire Marie Léonie Aline HUON de PENANSTER, née le 10/12/1869, Brest, décédée le 26/3/1873, Versailles (à 3 ans).

- Charles Marie Albert HUON de PENANSTER, né le 27/1/1871, Brest, décédé le 28/2/1923, Kergrist, Ploubezre (à 52 ans).

Marié le 24/2/1902, Limoges, avec Christine Marie Blanche Noémie NICARD des RIEUX, née en 1882, décédée en 1958 (à 76 ans), dont- Pierre Joseph Marie Charles HUON de PENANSTER, né le 20/4/1903, Limoges, décédé le 16/2/1969, Kergrist, Ploubezre (à 65 ans).

Marié le 15/11/1928 avec Marthe GENEBRIAS de GOUTTEPAGNON, née le 16/12/1905, St-Sauveur de Flee (49), décédée le 9/7/2000, Lannion (à 94 ans). - Charles Joseph HUON de PENANSTER, né le 28/8/1904, Ploubezre, décédé le 3/11/1972, Paris, enterré le 7/11/1972, Chapelle de Brezal (à 68 ans).

Marié le 9/7/1930 avec Jacqueline de PLUVIE, née le 7/10/1909, Coatserho, Ploujean, décédée le 1/10/2000, Paris (7è) (à 90 ans). - + 13 autres enfants

- Pierre Joseph Marie Charles HUON de PENANSTER, né le 20/4/1903, Limoges, décédé le 16/2/1969, Kergrist, Ploubezre (à 65 ans).

- Marie Zoe "Caroline" HUON de PENANSTER, née le 29/5/1873, Château de Kergrist, Ploubezre (22), décédée le 12/7/1966, Morieux (22), à 93 ans.

Mariée le 3/10/1893, Ploubezre, avec Louis Alexandre de GOUZILLON de BELIZAL, né le 1/9/1867, Morieux (22), décédé le 15/5/1947, Hénon (22), à 79 ans.

- Claire Marie HUON de PENANSTER, la tante Claire noire, née le 4/3/1883, Château de Kergrist, décédée le 2/4/1954, Tredrez (à 71 ans), infirmière.

- Pierre Charles Marie Guillaume HUON de PENANSTER, né le 4/9/1868, Château de Brezal, Plouneventer, décédé le 8/11/1880, Kerhuic, Tredrez (à 12 ans).

Extraits de presse

- La communauté du Carmel de Brest, aux prises avec de graves nécessités financières, qui menacent son existence, nous demande de faire appel à la charité des fidèles pour venir au secours de sa détresse. Etablies avant la guerre dans un immeuble situé à la sortie de Brest sur la route de Saint-Marc, ces religieuses ont dû abandonner leur demeure ravagée par les obus et se réfugier quelques temps au Calvaire de Landerneau, puis au manoir de Brezal, près de La Roche-Maurice. Elles se voient aujourd'hui dans la nécessité de quitter cet abri précaire sans pouvoir réintégrer leur ancien monastère, devenu inhabitable et morcelé par les alignements du plan de reconstruction de la ville de Brest (source Semaine religieuse de Quimper et de Léon du 14/5/1948).

- Ostension des Reliques de sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus. A l'occasion du cinquantenaire de la mort de sainte Therese de l'Enfant-Jésus, la châsse contenant les reliques de la Sainte a entrepris un périple à travers les diocèses de France. ... La châsse visitera notre diocèse le 9, 10 et 11 novembre. ... [et sera le 10 novembre au] Carmel (Brezal) : 17 h 30 ; départ 19 heures. ... (source Semaine religieuse de Quimper et de Léon du 17/10/1947).

- Adoration perpétuelle pendant la semaine ... Le Carmel de Brézal : 20-23 août ... (source Semaine religieuse de Quimper et de Léon du 16/8/1946).

- Dans une ville à demi-détruite par les bombardements, un couvent de Carmélites se trouvait dépourvu de tout moyen de subsistance (source Semaine religieuse de Quimper et de Léon du 19/10/1945).

- Léon - Retraite de Chefs et Routiers : Liturgie. - Elle a eu lieu à Kerbeneat du vendredi soir 1er novembre au dimanche après-midi 3 novembre. Elle a été favorisée par un temps doux et beau. L'équipe district se félicite du nombre relativement élevé des participants (25) venus de tous les coins du district : St-pol, Morlaix, Lesneven, Landerneau, Daoulas, Brest. Nous avons vraiment éprouvé la douceur de vivre comme des frères ces deux jours bénis. L'idée d'équipes liturgiques solides a été lancée. Les réalisations sont possibles puisque nous avons pu chanter honnêtement et servir de même une vraie grand'messe, chez les Carmélites de Brezal. Il est question de récidiver le 29 décembre, à La Roche. Pâques permettra peut-être une B.A. liturgique qui marquera.Scout Breiz 1947 n°2 - déc.1946-janv.1947

Source des informations

- Le Carmel de Brest 1859-1959 par le Père Barral (AEQ en ligne)

https://bibliotheque.diocese-quimper.fr/files/original/afa4fd5159dc474a72c986eed42d547d.pdf) - Les Huon et les Huon de Penanster par Vincent Huon de Penanster - 2017

- et les autres chapitres de ce site

| |

| André Croguennec - Page créée le 25/3/2025. | |