|

L'instruction en Basse-Bretagne |  |

Ces textes sont complétés par quelques notes personnelles : cliquer sur les petits livres verts.

- L'instruction du peuple en Basse-Bretagne par Louis Ogès

- Les paysans bretons au XIXè siècle par Yann Brekilien

- Un cahier d'écolier au XVIIIè siécle

- Annexe

- Sources

Il existe parfois des idées toutes faites, des contre-vérités établies à la légère par manque de recherches sur le sujet, par facilité... Elles ont la vie dure, surtout quand elles peuvent soutenir l'idéologie de personnes mal intentionnées.

Heureusement, quelques érudits, comme Louis Ogès et Yann Brekilien, sont là pour rectifier le tir... et les documents conservés aux archives pour étayer leurs points de vue.

L'instruction du peuple en Basse-Bretagne par Louis Ogès

Le Télégramme

du 2 au 16 février 1960

Dessins de P. Quiniou

I. Au Moyen-âge, considéré comme une époque d'obscurantisme, la Bretagne possédait des écoles et une élite de gens instruits

II. Aux XVè, XVIè et XVIIè siècles, la Bretagne avait atteint un degré d'instruction insoupçonné de nos contemporains

III. Les collèges finistériens étaient florissants aux XVIIè et XVIIIè siècles

IV. Les écoles de campagne étaient créées par les paysans eux-mêmes sans l'aide des seigneurs

V. Sous l'Ancien Régime, les villes étaient bien pourvues de moyens d'instruction. La plupart des paroisses rurales possédaient une école

VI. L'enseignement dans les petites écoles avait un caractère utilitaire. Les écoles de filles formaient de bonnes ménagères

VII. La décadence des écoles dès le début du XVIIIè a eu pour cause la situation économique désastreuse de la Bretagne

VIII. Sous la Révolution, des mesures maladroites précipitèrent la ruine des écoles et des collèges

IX. A Brest, sous la Terreur, le travail scolaire subit les conséquences des passions politiques

X. La convention créa des instituteurs dits "de langue française" chargés de détruire le breton "idiome esclave incompatible avec l'unité de la République".

I. Au Moyen-âge, considéré comme une époque d'obscurantisme,

la Bretagne possédait des écoles et une élite de gens instruits.

Les questions scolaires prennent aujourd'hui une large place dans les préoccupations des familles, soucieuses de donner à leurs enfants une solide instruction. Cette instruction est à la portée de tous, nul ne peut attribuer son ignorance au manque d'écoles. Chaque commune a ses écoles publiques ou privées ; les bourses d'Etat permettent aux enfants peu fortunés de continuer leurs études.

J'ai pensé qu'un historique de l'instruction en Bretagne pourrait intéresser les lecteurs du Télégramme et leur permettrait de juger le passé avec plus d'indulgence, plus de justice aussi. - Louis Ogès.

L'opinion courante est qu'en Bretagne l'ignorance était à peu près générale avant la Révolution et qu'il a fallu le grand bouleversement de 1789 pour que soient dispensés au peuple quelques rudiments d'instruction.

Lorsque j'était élève à l'école primaire (ceci remonte au siècle dernier), notre instituteur nous disait : "Du temps des rois de France, il n'y avait pas d'écoles ; les enfants ne savaient ni lire ni écrire ; seuls les nobles et les riches pourraient s'instruire".

Plus tard, j'entendis encore le même son de cloche ; mes professeurs, eux aussi, enseignaient que, sous l'Ancien Régime, les Bretons vivaient dans l'ignorance la plus complète, si bien que je croyais mordicus que nos ancêtres étaient de parfaits crétins.

Lorsque je fus accoutumé aux recherches historiques, je résolus de démontrer l'exactitude de cette croyance. Dès le début de mon enquête, je vis que je m'étais lourdement trompé et la loyauté m'obligea à renier les intrépides ignorants qui, comme moi, avaient une idée très fausse de la question.

Il convient de dire que peu de travaux vraiment sérieux ont été faits sur les écoles d'autrefois et surtout sur ces établissements qui correspondaient à nos écoles primaires et qu'on appelait les "petites écoles", par opposition aux collèges. C'est ce qui explique les idées fausses qui avaient cours jusqu'à notre époque.

Les "petites écoles" du Moyen-Age

Une école dans un monastère au XVè siècle.

Une école dans un monastère au XVè siècle.Dessin de P. Quiniou.

Quand on parle du Moyen-Age (395-1453), on ajoute généralement que ce fut une période barbare, une période d'obscurantisme, où l'ignorance était générale. Cette affirmation est exacte si l'on considère les siècles qui s'écoulèrent des invasions barbares au XIIè siècle.

Aux XIII, XIV et XVè siècles, les moeurs étaient encore rudes, mais l'instruction avait pénétré jusque dans les campagnes bretonnes.

N'oublions pas que ces siècles ont vu s'élever les cathédrales de Quimper et de Saint-Pol-de-Léon, les églises du Kreisker, du Folgoët, de Locronan, de Pont-Croix, oeuvres collectives, qui sont des merveilles d'architecture, où s'épanouit un art subtil qui ne pouvait être le fait de maîtres-d'oeuvre illettrés. ![]()

Les romans de la Table Ronde, le cycle arthurien, les fabuleux récits qui firent les délices de l'Occident, naquirent pour une bonne part en Bretagne armoricaine.

Aux XIVè, XVè et XVIè siècles, l'instruction avait déjà commencé à se répandre dans le peuple. Le goût des études s'était développé. La bibliothèque nationale possède un manuscrit connu sous le nom de Formulaire de Tréguier. C'est un recueil de 157 lettres datées du début du XIVè siècle (elles sont antérieures à 1329). Ces lettres émanent des milieux les plus divers de l'évêché de Tréguier, dont une notable partie a été rattachée au Finistère. Elles nous donnent des indications précieuses sur l'état de l'instruction à l'époque.

On est tout surpris de trouver dans ces lettres des détails mythologiques prouvant que les souvenirs de l'antiquité avaient pénétré au fond même de notre province. Un architecte est comparé à Dédale ; les avocats sont des Cicéron ; les médecins des Hyppocrate ; une amitié égale à celle d'Oreste et de Pilade unit deux écoliers.

Certaines lettres émanent de gens du peuple. C'est ainsi que de Lanmeur, un père écrit à son fils, professeur de droit à Orléans, de venir soutenir le procès de sa soeur trompée par un jeune homme. ![]()

Louis Ogès aurait pu parler du "Catholicon". Le Catholicon (du grec Καθολικόν, « universel ») est un dictionnaire rédigé en moyen breton, moyen français et latin. C'est un incunable, le premier dictionnaire de breton et le premier dictionnaire de français. C'est aussi le premier dictionnaire trilingue et le premier ouvrage trilingue paru en Occident. Ses six mille entrées furent rédigées en 1464 par Jehan Lagadeuc, clerc né au manoir de Mézedern dans le Trégor, et imprimées par Jehan Calvez le 5 novembre 1499 à Tréguier.

Cet ouvrage était destiné aux prêtres des paroisses, venus d'ailleurs, pour faciliter leurs échanges avec leurs paroissiens, c'était donc un ouvrage pour le peuple.

Tandis que la guerre de Cent ans décimait les provinces voisines, la Bretagne vivait en paix et connut une grande prospérité favorable au développement de l'instruction. Suivant le témoignage du pape Pie II, si la Bretagne était experte aux armes, elle l'était aussi aux Lettres.

Des écoles existaient dans les villes, à Quimper, Morlaix, Saint-Pol-de-Léon. Il en existait aussi dans de nombreuses paroisses. En 1498, la Cornouaille possédait au moins 34 écoles paroissiales, abstraction faite des écoles dites de charité, fondées par des particuliers. Les paroisses payaient l'impôt du scel ou sceau pour l'enregistrement des nominations des maîtres d'école. Un parchemin de 1498 énumère 34 paroisses cornouaillaises soumises à cette taxe : Plobannalec, Plovan, Pont-l'Abbé, Plomeur, Primelin, Goulien, Cléden-Cap-Sizun, Pont-Croix, Poullan, Pouldergat, Argol, Camaret, Crozon, Plomodiern, Plougastel-Daoulas, Hanvec, Landerneau, Rosnoën, Braspart, Lannédern, Plusquellec, Pleyben, Corlay, Ploéven, Landeleau, Coray, Leuhan, Rostrenen, Carhaix, Bannalec, Le Faouët, Pouldreuzic, Langonnet.

Les documents relatifs au Léon et au Tréguier ne sont pas parvenus jusqu'à nous. Il est incontestable que la proportion des écoles étaient au moins aussi forte qu'en Cornouaille. Ajoutons que chaque monastère avait aussi son école.

Les pièces d'archives du Moyen-Age sont rares et ne permettent pas de se faire une idée exacte du fonctionnement des écoles. Dans le Formulaire de Tréguier, figure une lettre d'un maître d'école de Morlaix qu'il a adressée à ses élèves à l'occasion de la Saint Jean. Cette lettre nous apprend qu'outre les émoluments en argent, les maîtres recevaient des dons en nature. "Apportez, dit ce digne magistrat, des fromages, des oignons que j'aime tant, des oeufs, du beurre. Celui qui apportera le plus grand nombre de fromages sera le chef de l'école. Ceux qui n'apporteront rien seront fouettés et je les jetterai dans le Danube" (c'était le nom pompeux que ce maître d'école donnait à la rivière de Morlaix).

Un copiste au travail au Moyen-Age.

Un copiste au travail au Moyen-Age. Dessin de P. Quiniou.

Les universités et les collèges bretons à Paris

Les "petites écoles" ne constituaient que le premier stade d'un enseignement que les plus fortunés complétaient dans les universités : à Paris, à Angers, à Orléans.

En 1312, sur les 250.000 habitants que comptait la capitale, 3.800 étaient bretons. Les étudiants étaient nombreux. Les scribes, les juristes, les médecins, les théologiens bretons étaient renommés. Jean de Guiscriff fut médecin de Charles V ; le Léonard Even Bohic était l'un des meilleurs canonistes de son temps ; Bernard de Moëlan enseignait à Chartres avant de devenir évêque de Quimper ; Guillaume Le Breton, prosateur et poète, écrivit une histoire de la vie de Philippe Auguste.

Les étudiants pauvres pouvaient fréquenter l'Université de Paris grâce à des bourses et aux établissements de bienfaisance qui avaient été fondés par des particuliers pour loger et nourrir les étudiants peu fortunés. Le collège de Cornouaille, à Paris, fondé en 1317, recevait les jeunes gens de l'évêché de ce nom. Vers la même époque, avaient été fondés le collège de Léon et celui de Tréguier.

De nombreux étudiants s'installaient à Paris comme copistes de manuscrits. Parmi ceux qui, à en juger par leur nom, étaient roturiers, citons : Henri Bozec, de Tréfanc en Plovan ; Jean Le Goan, Yves Roussel, de Quimper ; Yves Flochgeren, Guillaume Le Bleiz, de Quemeneven ; Yvonet Omnès, Henri Dahélou, Ian du Spernen, Guillaume Goardet, Yves Le Roux, Yves Le Roy, de la bigoudennie et du Cap-Sizun ; Robert Coroller, de Goulven ; Henri Kernilis, Maurice Kerloaguen, de Plougonven ; Kergroadès et Kéringar, du diocèse de Léon, etc... Cette élite faisait bonne figure dans la capitale.

Moeurs estudiantines

Les recteurs d'universités étaient, au Moyen-Age, des étudiants choisis par leurs condisciples suivant un roulement qui assurait le rectorat à chaque province à tour de rôle. Un procès-verbal d'élection sur beau parchemin nous apprend que, le 22 juin 1550, les étudiants bretons de l'Université d'Angers se réunirent pour élire leur recteur. L'élection fut très agitée. Plusieurs candidats briguaient cette importante fonction.

L'assemblée fut troublée par l'irruption soudaine d'une bande de dissidents armés d'épées et de dagues, qui voulaient imposer à leur collègues le candidat de leur choix. Les agresseurs furent chassés et l'on procéda au vote. Toutes les voix se portèrent sur Adrien Strabo (Le Borgne), "licencié ès droit". C'était un étudiant originaire de Morlaix. Treize ans plus tard, il fut choisi par ses compatriotes comme capitaine de sa ville natale.

Les statuts du collège de Cornouaille portaient que les boursiers qui enfreignaient le règlement devaient payer, suivant la gravité de la faute, un tiers ou la moitié d'une bouteille de vin, parfois la bouteille entière.

Notons enfin que, pour faciliter les études des Bretons, le duc François II, père d'Anne de Bretagne, fonda l'Université de Nantes en 1461.

A la lumière des faits qui viennent d'être exposés, peut-on vraiment croire que la Bretagne était au Moyen-Age, un pays arriéré ? La rareté des documents ne permet que de jeter quelques lueurs sur une époque bien décriée. Ces lueurs suffisent aux gens sincères pour se forger une opinion et s'élever contre la réputation d'ignorance injustement faite à la Basse-Bretagne.

(Le Télégramme du 2/2/1960)

II. Aux XVè, XVIè et XVIIè siècles, la Bretagne avait atteint un degré d'instruction

insoupçonné de nos contemporains

On se représente volontiers la Basse-Bretagne comme une région arriérée, qui n'est entrée que depuis peu dans le courant général de la civilisation française. La Fontaine a sa part de responsabilité dans cette notion fausse.

On a vu que la Basse-Bretagne était bien pourvue d'écoles au Moyen-Age. Malheureusement survinrent les guerres de la Ligue qui désolèrent les campagnes. Le triste tableau de ces guerres, décrit par le chanoine Moreau, nous montre les villes et les campagnes dévastées, abandonnées par leurs habitants qui fuyaient les bandes armées de La Fontenelle, les troupes des Ligueurs ou des Royaux.

Durant cette période troublée, où la misère régnait en maîtresse, les écoles disparurent en Bretagne comme dans le reste de la France en proie aux luttes réligieuses. Dans ses lettres patentes, Henri IV écrivait : "L'ignorance prends cours dans le royaume par la longueur des guerres civiles".

Sitôt finie cette dure période, on ressentit le besoin d'arracher les enfants à l'ignorance entretenue par les malheurs du temps. Il y eu après la Ligue, une sorte de renouveau, d'élan pour l'instruction. Les écoles rurales, fondées par des particuliers ou entretenues par les paroissiens, se rouvrirent et apportèrent à nouveau dans les campagnes l'instruction disparue pendant les guerres civiles. Ce mouvement durera jusqu'au début du XVIIIè siècle.

Les témoignages

Sans même consulter les documents d'archives, plusieurs constatations permettent de confirmer ce renouveau.

Les registres de l'état-civil où on relève de nombreuses signatures de gens du peuple, témoignent de la diffusion de l'instruction. Les pièces de procédure, les délibérations du "Général" et du "Corps politique" (c'était à la fois le conseil municipal et le conseil de fabrique de nos jours) étaient revêtues de signatures dans des localités qui nous paraissent aujourd'hui les plus rétrogrades. Un arrêt du Parlement de Bretagne stipulait que les membres des assemblées municipales devaient signer personnellement les délibérations sous peine de nullité.

Dans chaque paroisse, les "fabriques", responsables des comptes, avaient des recettes à noter, les dépenses à enregistrer ; il leur était donc indispensable de savoir écrire.

Une imprimerie à Quimper au XVIIè siècle.

Une imprimerie à Quimper au XVIIè siècle.Dessin de P. Quiniou.

L'importance des collèges est une autre preuve du dévelopement de l'instruction. Le collège de Quimper, le plus important de Bretagne après celui de Rennes, a compté jusqu'à 1.000 élèves au XVIIè siècle. Celui de Saint-Pol-de-éon avait de 400 à 500 élèves ; celui de Morlaix une centaine. L'effectif des collèges de Quimperlé et de Landerneau ne nous est pas connu.

Ces chiffres ont leur éloquence si l'on considère qu'en 1850, après une longue période de réorganisation et pour une population supérieure de moitié à celle du XVIIè siècle, l'effectif total des collèges finistériens publics et privés, n'étaient que de 950 élèves.

La plupart des paroisses fournissaient des élèves aux collèges. Comme les études y commençaient au niveau de la cinquième, il fallait bien que les enfants aient appris au moins à lire, à écrire et à compter, ce qui suppose l'existence de "petites écoles".

Imprimeries

Un autre fait prouve que le Léon, la Cornouaille et le Tréguier n'étaient pas les pays arriérés inaccessibles au progrès, dont on parle trop souvent.

On ignore généralement que la Bretagne compte parmi les premières provinces françaises où l'imprimerie ait été pratiquée. En 1486, trente-et-un ans après l'apparition de la fameuse bible de Gutenberg, et 14 ans seulement après la première imprimerie parisienne, le duché de Bretagne comptait déjà quatre localités ayant des imprimeries, tandis que la Normandie n'en avait aucune.

Au XVIIè siècle, Morlaix, Quimper, Brest et Saint-Pol-de-Léon avaient des imprimeurs-libraires. La nécessité crée la fonction : la présence d'imprimeries qui répandaient leurs ouvrages dans les villes et les villages ne confirme-t-elle pas l'importance d'une certaine culture ?

L'empressement que la Bretagne mit à se procurer des livres, avant même d'avoir ses imprimeries, est attesté par un curieux document, où il est exposé qu'en 1480, Guillaume de Lespine (Guillou an Spernen), de l'évêché de Cornouaille, y vendit, pour le compte d'un libraire de Nantes, un stock d'ouvrages valant 500 livres, somme considérable pour l'époque.

Un artisan copie le rôle qu'il jouera dans un Mystère.

Un artisan copie le rôle qu'il jouera dans un Mystère.Dessin de P. Quiniou.

La Basse-Bretagne était le paradis des colporteurs qui y répandaient à profusion les romans de chevalerie et les livres de piété.

Les grands calvaires traduisent en pierre la représentation de la Passion qui, avec les Mystères, faisait les délices de nos ancêtres. Les acteurs, qui étaient d'humbles artisans et des laboureurs, copaient leur rôle et l'apprenaient par coeur, ce qui suppose qu'ils savaient lire et écrire.

Les villes avaient un niveau intellectuel plus élevé. Depuis le XVIIè siècle, Quimper avait sa chambre littéraire. Les lettres y étaient en honneur. C'était une ville aimable, très éclairée, qui avait ses poètes et ses prosateurs. Brest avait son académie, ses poètes à madrigaux ; on y jugeait Corneille, Racine et Molière. Morlaix avait sa Chambre littéraire et politique où la bourgeoisie se tenait au courant du mouvement des idées. Une Chambre de lecture existait à Douarnenez depuis 1707.

D'après tout ce qui précède, n'est-il pas permis d'affirmer que la Basse-Bretagne possédait une culture certaine, que les écoles y étaient répandues et que l'instruction y avait atteint un degré insoupçonné ? Des documents d'archives préciseront et confirmeront cette appréciation et nous permettront de parler en connaissance de cause du régime scolaire d'avant la Révolution.

Les rois et le Parlement de Bretagne ne se sont pas préoccupés de l'enseignement du peuple

Pour l'ancienne monarchie, l'enseignement n'était pas une affaire d'état : c'était l'affaire de l'Eglise, des paroisses et des familles qui recherchaient les avantages procurés par l'instruction.

L'Ordonnance de 1560, signée par Charles IX, laissait à l'Eglise le soin de s'occuper de l'enseignement populaire. Le rôle des évêques bretons fut fixé par le concile provincial de Tours. Ce concile enjoignait aux évêques de procurer une école à chaque paroisse.

Pas plus que les rois, le Parlement de Bretagne ne s'intéressa à l'instruction du peuple ; il refusa même d'enregistrer l'Ordonnance royale qui fixait le traitement annuel des maîtres d'école à 150 livres ; il spécifia que les enfants des ouvriers et des paysans ne pouvaient prétendre aux bourses affectées aux collèges, "attendu la nécessité de laisser des bras à la culture des terres, aux ateliers et aux manufactures".

Jugeons les choses d'autrefois avec l'esprit du temps

Le clergé, secondé par les municipalités, fut à peu près seul à s'occuper de l'instruction dans les campagnes. Ni le roi ni les privilégiés ne s'en souciaient.

Etudier le passé avec une impartialité absolue est chose difficile. On ne saurait l'apprécier avec nos façons de voir actuelles. Il faut essayer de le comprendre en le jugeant avec l'esprit du temps.

Dans la bourgeoisie, aussi bien que chez les privilégiés, l'opinion courante était que le peuple n'a pas besoin d'instruction. La Chalotais, Procureur du Parlement de Bretagne, l'un des esprits les plus avancés de son temps, écrivait en 1763 : "On apprend à lire et à écrire à des gens qui n'eussent dû apprendre qu'à dessiner et à manier la lime et le rabot ou à pousser la charrue. Le bien de la Société demande que les connaissances du peuple ne s'étendent pas au-delà de ces occupations."

Voltaire lui écrivait le 28 février 1763 : "Je trouve toutes vos vues utiles. Je vous remercie de proscrire l'étude chez le laboureur". Il écrivait encore le 1er août 1766 : "Il me paraît essentiel qu'il y ait des gueux ignorants. La canaille d'aujourd'hui ressemble en tout à la canaille qui végétait il y a 4.000 ans. Il faut que le peuple soit conduit, mais non pas qu'il soit instruit : il n'est pas digne de l'être. Quand la populace se mêle de raisonner, tout est perdu."

De son côté, Rousseau écrivait dans l'Emile : "Le pauvre n'a pas besoin d'instruction. Dans l'état social où toutes les places sont marquées, chacun doit être élevé pour la sienne. Si un particulier, élevé pour sa place, en sort, il n'est plus propre à rien." ![]()

Je lis sur Internet : "Résumé du siècle des Lumières - Le siècle des Lumières correspond à un mouvement littéraire et philosophique qui se développe entre 1715 et 1789 dans toute l'Europe. Les philosophes des Lumières ont à coeur de permettre au peuple d'accéder au vrai savoir, à la liberté et au bonheur"... et "La France possède de nombreux philosophes et écrivains des Lumières, notamment Montesquieu, Voltaire, Diderot, Beaumarchais, Rousseau et D'Alembert."

Ma réaction : vu comment ils s'expriment Voltaire et Rousseau sont-ils des lumières ?

La Chalotais, Voltaire et Rousseau émettaient l'opinion générale de leur temps : les bourgeois pouvaient fréquenter les écoles, mais non les enfants du peuple qui ne devaient pas sortir de leur triste condition.

Etant donné la carence de l'Etat, de la noblesse et de la bourgeoisie, les petits et les humbles seraient restés dans l'ignorance la plus complète si l'Eglise et les paroisses elles-mêmes n'avaient ouvert les écoles.

Ces écoles étaient placées sous l'autorité de l'évêque. Il y eut dans les trois évêchés bas-bretons comme une sorte de tradition, comme un devoir sacré d'assurer la continuité des "petites écoles". Chaque évêque tint à l'honneur de rappeler à son clergé les règlements édictés dans son diocèse, de stimuler le zèle des maîtres laïcs ou des prêtres, qui s'occupaient de l'instruction de la jeunesse et de faire en sorte que l'instruction puisse être donnée "autant qu'il se pourra à tous les enfants de la paroisse".

(Le Télégramme du 3/2/1960)

III. Les collèges finistériens étaient florissants aux XVIIè et XVIIIè siècles

Le plein épanouissement des connaissances et de l'instruction se produit toujours aux époques où règnent la paix et la prospérité matérielle. En Bretagne, les XVè, XVIè et XVIIè furent des siècles calmes où l'art religieux s'épanouit dans toute sa splendeur et où l'instruction prit un développement remarquable.

Le bien-être dont jouissait la Basse-Bretagne était inconnu dans de nombreuses provinces. La culture des céréales et du lin, l'industrie de la toile, le commerce maritime amenèrent une aisance presque générale. Les paysans possédaient de solides maisons avec de riches vaisselles, des meubles sculptés et des lits-clos nantis de couettes de plumes. Les manoirs et gentilhommières qui parsèment nos campagnes datent de cette époque.

Un enseignement primaire ne suffit plus

Cette prospérité fut favorable à l'éclosion des écoles. Bientôt un enseignement primaire ne suffit plus, on réclame des collèges où se donnera un enseignement plus élevé. Les nobles abandonnèrent leur château ou leur manoir pour résider dans les villes où leurs enfants trouvaient de bons maîtres et pouvaient poursuivre leurs études dans les collèges. Quimper eut sa rue des Gentilshommes, Morlaix sa rue des Nobles.

Le 29 mars 1611, la création d'un collège à Quimper fut décidée par les bourgeois "pour l'instruction de la jeunesse de ladite ville et d'ailleurs". Le collège de Morlaix s'ouvrit en 1614, celui de Saint-Pol-de-Léon en 1682. A Quimperlé, les Bénédictins de Sainte-Croix tenaient un établissement secondaire qui disparut en 1730. A partir de 1634, les Capucins dispensèrent à Landerneau un enseignement se rapprochant de celui des collèges. Ces établissements recueillaient les écoliers qui avaient reçu une première instruction dans les "petites écoles".

Le collège de Quimper comptait 950 élèves en 1627

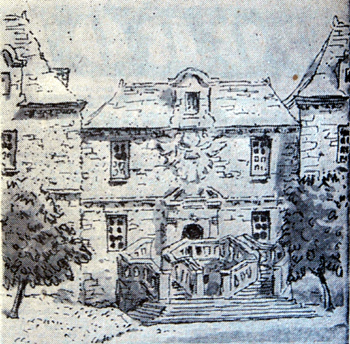

Façade de l'ancien collège de Quimper.

Façade de l'ancien collège de Quimper.Dessin de P. Quiniou.

Le collège de Quimper s'ouvrit provisoirement en 1620, dans une maison prébendale de la rue Verdelet. Une collecte faite dans les milieux aisés permit de réunir les fonds nécessaires à la construction d'un vaste bâtiment qui s'élevait à l'emplacement du lycée de La Tour d'Auvergne, et dont une importante partie existe encore.

Les Jésuites y furent chargés de l'enseignement. L'Assemblée des notables alloua une annuité de 2.000 livres pour l'entretien des professeurs ou "régents", et 500 livres pour l'achat des ouvrages nécessaires "étant donné que les régents ne peuvent régenter sans livres, non plus que les soldats combattre sans armes".

En 1627, le collège comptait déjà 950 élèves originaires de Quimper et des évêchés de Cornouaille, de Léon et de Tréguier.

Il n'y avait pas d'internat, les élèves étrangers à la ville (c'étaient les plus nombreux) prenaient pension dans les auberges ou dans des maisons particulières. Héberger des "escoliers" était devenu une profession qui faisait vivre de nombreux ménages.

L'enseignement du collège était gratuit. Chaque élève versait seulement six livres, comme droit d'inscription, les Quimpérois avait le privilège de ne payer que trois livres. Le produit de cette rétribution était affecté à la réparation des bâtiments.

Les livres scolaires étaient imprimés par l'imprimeur quimpérois Guillaume Le Blanc, dont l'atelier se trouvait sur la place au Beurre.

Le collège avait 11.000 francs de revenus sur des terres et des immeubles. Ces revenus permettaient de subvenir à l'entretien et au traitement des professeurs.

Ce qu'on apprenait au collège de Quimper

L'enseignement donné au collège était un enseignement de qualité. Le plan des études, qui commençaient en cinquième, était le même que celui des principaux collèges de Paris.

En rhétorique on étudiait l'"Eneïde", on expliquait "Tite-Live", "Tacite", les "Philippiques" de Cicéron, et "l'Art poétique" d'Horace. En philosophie, on suivait la "Logique" de Duchemin. En physique, on voyait les "Mathématiques" de Mazéas, et la "Physique" de Lyon. On enseignait aussi le grec, on faisait des vers latins et des vers français. Comme on le voit, les Jésuites ne visaient pas seulement à instruire, mais aussi à former l'esprit.

Des précepteurs passaient dans les pensions pour expliquer leurs devoirs aux élèves et les aider à préparer leurs auteurs.

Lorsqu'éclata la Révolution, le nombre des élèves avait déjà diminué. En 1790, ils n'étaient plus qu'une centaine. Ils se montraient plus assidus au club qu'au cours. Les biens du collège furent vendus comme biens nationaux. Les professeurs civils qui avaient remplacé les Jésuites ne gagnaient que 3 livres 6 sols 8 deniers par jour, alors que le prix de la livre de pain était de 6 livres.

Ils réclamèrent une augmentation journalière de salaire équivalant au prix d'une livre et demi de pain. Leur demande fut rejetée avec ce considérant : "La chose publique ne serait pas compromise par la désertion des professeurs".

Le nombre des élèves allait en diminuant. En 1795 il n'était plus que de quelques unités. Le collège fut fermé en 1796.

Le collège de St-Pol-de-Léon et Mgr de La Marche

Mgr de la Marche, évêque de Léon (1729-1806).

Mgr de la Marche, évêque de Léon (1729-1806).Dessin de P. Quiniou.

Le collège de St-Pol-de-Léon s'ouvrit le 5 janvier 1682, dans bâtiment situé entre la rue Verderel et la rue Fouennoc. A l'origine, il ne comprenait que quatre classes où l'on enseignait la morale, le français et le latin, la géographie, les belles-lettres, l'éloquence, la philosophie, la physique et les mathématiques. La rétribution scolaire des écoliers riches était de 7 livres 10 sols par an, les pauvres ne payaient rien.

En 1763, les guerres avec l'Angleterre ayant ruiné les populations du littoral, l'effectif tomba à 200 élèves. Le collège végéta jusqu'à l'épiscopat de Mgr de la Marche, prélat éclairé et partisan d'une instruction généralisée dans toutes les couches de la société.

Il se distinguait par ses idées hardies et neuves. Rompant avec les idées qui avaient cours à l'époque, il réfuta, dans une lettre à l'intendant de Bretagne, le sophisme alors très répandu, concernant les dangers que présentait le développement de l'instruction dans les classes pauvres. ![]() Des idées que nous croyons nouvelles, des réformes que nous croyons d'hier, inspiraient ce novateur, traditionaliste farouche dans le domaine religieux, mais hardi et large dans le domaine de l'enseignement populaire.

Des idées que nous croyons nouvelles, des réformes que nous croyons d'hier, inspiraient ce novateur, traditionaliste farouche dans le domaine religieux, mais hardi et large dans le domaine de l'enseignement populaire.

Voir plus haut.

Mgr de la Marche fit construire à ses frais un nouveau collège à Saint-Pol-de-Léon, y améliora le plan des études, y établit sept professeurs et affecta à son fonctionnement une rente de 15.000 livres.

Une partie de ce revenu était destiné à des bourses données, après concours, à des étudiants pauvres. Des récompenses s'élevant annuellement à 2.400 livres, étaient accordées aux maîtres des petites écoles qui préparaient pour le collège le plus grand nombre d'élèves.

Sous la Révolution, l'établissement fut fermé et transformé en hôpital, puis en caserne. En 1813, il était dans le délabrement le plus complet. Une quête dans les communes du Léon permit de faire les réparations et d'acheter le mobilier nécessaire à la réouverture du collège qui, bien dirigé, retrouva sa prospérité.

La discipline y était rigoureuse. Le directeur, l'abbé Péron, avait établi l'usage du fouet et du martinet à cinq lanières. A cette époque, les châtiments corporels étaient en usage dans les familles comme à l'école. Lorsqu'un enfant se plaignait de mauvais traitements reçus en classe, le père y ajoutait une nouvelle correction.

Le collège de Morlaix

La création du collège de Morlaix avait précédé celle des collège de Quimper et de Saint-Pol. Le 24 septembre 1597, messire François Le Bihan, seigneur de Pennelé, qui s'intéressait à l'éducation de la jeunesse, fit don à la ville du manoir de Creac'h-Joly avec ses bâtiments, son colombier, ses vergers et son parc, à condition que la ville y construise un collège et y établisse des régents catholiques qui enseigneraient "à l'instar de ceux de l'Université de Paris".

Autorisé et confirmé par Henri IV, l'établissement fut ouvert en 1603. La ville de Morlaix assigna sur ses revenus une somme mensuelle de 900 livres tournois, pour les appointements du principal et des trois professeurs. Les externes payaient une rétribution de cinq sous par mois, les pauvres étaient exemptés de la rétribution.

Rappeler toutes les vicissitudes du collège de Morlaix sous l'Ancien Régime nous entraînerait trop loin. Il fut le plus souvent dirigé par des prêtres avec lesquels alternèrent quelques laïcs. Religieux ou laïcs ne furent pas toujours "les personnages doctes" exigés par le fondateur.

Un procès qui dura trente ans mit aux prises le sieur de Pennelé et la ville au sujet de la nomination d'un principal qui ne présentait pas les aptitudes voulues. Pendant de temps, le collège tomba en ruines. Il fut fermé en juin 1760. Il se rouvrira en 1788, puis cessera de fonctionner en 1791.

Morlaix devra attendre 70 ans avant de voir la réouverture d'un nouveau collège.

(Le Télégramme du 4/2/1960)

IV. Les écoles de campagne étaient créées par les paysans eux-mêmes sans l'aide des seigneurs

Les collèges accueillaient les enfants qui avaient reçu dans les petites écoles une première instruction. En même temps que ces collèges s'établissaient et se développaient, le nombre des petites écoles augmentait. Les XVè, XVIè et XVIIè siècles, favorables à l'éclosion des arts, le furent aussi au développement de l'instruction.

Il semble que les arts et l'instruction aient été assez étroitement liés. Les paroisses enrichies ne se contentèrent pas d'élever de belles églises, elles songèrent aussi à procurer à leurs enfants une instruction dont le bien-être faisait ressentir le besoin. Les paroisses, qui ne possèdaient pas encore d'école, tinrent à l'honneur d'en établir une.

Créer une école fut considéré comme une oeuvre pieuse. Les donateurs se firent nombreux. C'est le peuple lui-même qui fera le nécessaire pour ouvrir les écoles dont il ressentait l'utilité. Je n'ai pas trouvé trace de donations faites par les nobles : ils réservaient leurs largesses aux ordres religieux qui les payaient en prières.

Nous touchons ici à quelque chose d'assez original. Il y avait une différence très marquée entre le système scolaire en Basse-Bretagne et dans le reste de la France. Cette remarque va encore à l'encontre de l'opinion courante : les écoles françaises étaient créées presque exclusivement par le clergé, tandis que dans les évêchés de Cornouaille, de Léon et de Tréguier les questions scolaires ont tenu une plus large place dans les préoccupations du peuple.

Ceci s'explique par le fait que ces régions constituaient essentiellement une démocratie paysanne : l'école n'y a pas été voulue par le clergé seul, elle fut voulue avec la même énergie par les paysans eux-mêmes qui, sans l'aide des seigneurs, avaient édifié au bénéfice de la collectivité, l'église, le calvaire et l'ossuaire, et qui insistèrent aussi pour édifier leur école, en collaboration avec le curé, presque toujours roturier et paysan comme eux. Cette originalité de l'école bretonne méritait d'être signalée.

Notons aussi que, dans la deuxième moitié de XVIIIè siècle, l'instruction populaire et l'art paysan périclitèrent en même temps pour des raisons d'ordre économique.

Comment naissaient les petites écoles

Le Parlement de Bretagne, hostile à l'instruction du peuple ![]() , refusa d'enregistrer l'Ordonnance royale stipulant que le salaire du maître d'école serait pris sur les impôts payés par les habitants. Pour ouvrir des écoles, les paroisses durent rechercher d'autres ressources et faire appel à des personnes généreuses disposées à consacrer une partie de leur fortune pour aider à la création d'une école.

, refusa d'enregistrer l'Ordonnance royale stipulant que le salaire du maître d'école serait pris sur les impôts payés par les habitants. Pour ouvrir des écoles, les paroisses durent rechercher d'autres ressources et faire appel à des personnes généreuses disposées à consacrer une partie de leur fortune pour aider à la création d'une école.

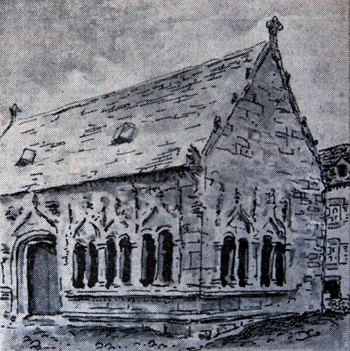

L'ossuaire de Pleyben qui servait d'école.

L'ossuaire de Pleyben qui servait d'école.Dessin de P. Quiniou.

Le "général" (municipalité) pourvut à l'établissement d'une petite école en achetant des biens, fermes ou immeubles de rapport, dont le revenu était versé au maître et constituait son salaire. Ce revenu permettait d'exiger de celui-ci l'instruction gratuite des pauvres, tandis que les enfants appartenant à des familles aisées payaient un droit d'écolage.

Parfois, les dons faits par les habitants suffisaient pour assurer le fonctionnement d'une petite école. Un notaire dressait l'acte de donation. Le legs consistait généralement en une rente provenant de l'intérêt d'un capital ou du loyer d'une terre. Les héritiers étaient dans l'obligation de payer régulièrement les charges qui grevaient l'héritage. Ces donations, faites en faveur des pauvres, profitaient également aux riches parce qu'elles permettaient de trouver plus facilement un maître d'école, celui-ci étant assuré d'un revenu fixe.

Dans les paroisses rurales où les ressources ne permettaient pas de construire une école, la classe se faisait dans l'église, dans une chapelle, parfois même dans l'ossuaire lorsqu'il était assez spacieux, comme à Sizun ou à Pleyben. C'est ce qui explique pourquoi il ne reste plus que de rares vestiges de maisons d'école de l'Ancien Régime. Signalons Skol-dy (la maison d'école), en Briec, touchant Edern et Saint-Thois.

Les maîtres d'école étaient des prêtres ou des laïcs

Le titre d'instituteur, par lequel on désigne les maîtres aujourd'hui, date de la Révolution. Il apparaît pour la première fois dans un projet de décret présenté par Condorcet le 12 décembe 1792.

Les maîtres d'école étaient tantôt des prêtres, tantôt des laïcs. Les membres du clergé trouvaient dans cette fonction un appoint appréciable. Dans les campagnes, les vicaires étaient réduits à la portion congrue et vivaient dans une situation voisine de la misère, c'est pourquoi ils sollicitaient les fonctions de maîtres d'écoles. Au XVIIè siècle le nombre des ecclésiastiques était considérable : dans le Léon, il variait de 10 à 20 par paroisse. Le droit canon faisait une obligation aux jeunes prêtres d'exercer les fonctions d'enseignement lorsqu'ils étaient sollicités.

Dans les villes, souvent aussi dans les paroisses rurales, les écoles étaient confiées à des professionnels qui avaient reçu dans les collèges une instruction suffisante pour enseigner. C'étaient des gens de métier qui s'entendaient à instruire les enfants, c'est pourquoi les familles les préféraient aux vicaires souvent absorbés par leurs fonctions religieuses.

En principe, le maître d'école était choisi par l'assemblée des habitants. Parfois ceux-ci laissaient ce soin au "général" et au recteur, qui faisait passer aux candidats un examen de capacité. Le recteur visitait les écoles et veillait à ce que le maître remplisse ses devoirs religieux.

Un acte en bonne et due forme, passé devant notaire, stipulait les droits et les devoirs du maître qui entrait en fonction, ainsi que les obligations de la municipalité. Le contrat était valable généralement pour un an ; il était renouvelé si le maître avait su plaire aux habitants et au curé. Sinon, il s'en allait chercher fortune... ou misère.

Sa situation était loin d'être stable. C'est ainsi que Jean Berthélémé, natif de Plouvorn, après avoir enseigné à Nantes, se présenta inutilement à Douarnenez, à Pont-Croix, à Guengat, à Plogonnec, à Kerfeunteun, toutes localités déjà pourvues de maîtres d'école. Soupçonné d'avoir forcé le coffre-fort de la "fabrique" de Kerfeunteun contenant 2.500 livres, il fut relâché faute de preuves.

Rétribution des maîtres

Un élève récitant sa leçon. Dessin de P. Quiniou.

Un élève récitant sa leçon. Dessin de P. Quiniou.

Le gain du maître d'école comprenait la rente fixe dont nous avons parlé ou les revenus provenant des dons faits par les paroissiens. Son salaire ne dépassait guère 100 livres par an. La rétribution payée par les élèves appartenant à des familles aisées venait s'y ajouter. Cette rétribution variait avec le degré d'instruction des enfants.

A Plougasnou, le contrat autorisait le maître à percevoir des partistes 2 sols tournois par mois, des abécédaires et des rudimentaires un sol tournois. Les partistes, qui étudiaient la "partition" ou analyse grammaticale, étaient les plus avancés. Le contrat spécifie : "Bien est dit qu'il respectera les pauvres et indigents, desquels il ne prendra aucun salaire".

Traitement fixe et rétribution scolaire n'enrichissaient guère le maître. Fier de son titre et quoique pauvre, il jouissait cependant d'une certaine considération : il était de tous les mariages et de toutes les fêtes de famille ; il prenait part aux réjouissances populaires, aux aires neuves et même aux luttes si l'on en croit une relation d'Ambroise Paré, qui nous a laissé le recit d'un tournoi de lutte auquel il avait assisté à Landerneau, en 1543 : "Le magister lutta contre un petit Bas-Breton bien quadraturé, fessu et matériel. Le petit fessu se jeta sous lui, en sursaut et d'emblée, et le jeta à terre sur les reins, tout étendu comme une grenouille."

A l'église, le maître d'école chantait au lutrin, pratiquait sa religion par conviction et par intérêt parce que cela le posait auprès de la population.

En dehors des maîtres publics, d'autres maîtres s'installaient, à leurs risques et périls, dans les villes et les gros bourgs, après avoir obtenu l'approbation épiscopale. Ils enseignaient chez eux, parfois dans la pièce unique où la famille mangeait et dormait. Ils instruisaient les enfants appartenant à des familles aisées et ajoutaient au gain que leur apportait la rétribution scolaire, le revenu d'une occupation secondaire. Antoine Montjarret, qui enseignait à Brest, était en même temps écrivain public ; René Madec, à Quimper, tenait école et cabaret sur la place Terre-au-Duc ; Valentin était chasse-gueux à la cathédrale.

En certaines régions, dans le Léon en particulier, le "mestr-skol" faisait dans la paroisse une quête annuelle qui lui rapportait une ample provision de blé et de lard.

Les petites écoles chômaient le dimanche et le jeudi lorsque la semaine ne comportait aucun jour de fête. La date et la durée des vacances n'étaient pas les mêmes partout : elles étaient fixées, dans chaque paroisse, par le contrat signé avec le maître.

La classe durait deux heures le matin et deux heures l'après-midi, ce qui permettait aux familles d'utiliser leurs enfants pour les mêmes besognes de la maison. Les récompenses consistaient surtout en croix de mérite distribuées le samedi aux écoliers laborieux.

(Le Télégramme du 5/2/1960)

V. Sous l'Ancien Régime, les villes étaient bien pourvues de moyens d'instruction.

La plupart des paroisses rurales possédaient une école

Il n'est pas possible de donner ici la liste des petites écoles qui fonctionnaient sur le territoire actuel du Finistère. Elles étaient nombreuses, mais on ne saurait affirmer qu'il en existait dans toutes les paroisses, comme le voulaient les statuts synodaux. La côte cornouaillaise était bien pourvue d'écoles, mais la Cornouaille intérieure, stérile et pauvre, presque dépourvue de voies de communication, était moins favorisée.

A la fin du XVIIè siècle, pour une population de 20.000 habitants, Brest avait au moins 16 maîtres d'école et une importante école municipale tenue par les frères de la doctrine chrétienne (c'était la seule école de frères du Finistère).

En 1720, quatre écoles particulières fonctionnaient du côté de Brest ; la principale était située vers le milieu de la Grand-Rue. Du côté de Recouvrance où dominaient les familles de marins et d'ouvriers, il y en avait six.

Bataille entre écoliers de Brest. Dessin de P. Quiniou.

Bataille entre écoliers de Brest. Dessin de P. Quiniou.

Le maîtres particuliers recrutaient leurs élèves dans la bourgeoisie et parmi les enfants de paysans des communes environnantes. Leur moralité laissait parfois à désirer, témoin le sieur Dubois qui, en 1720, assomma le maire à coups de canne, parce qu'il lui avait envoyé un soldat à loger.

Batailles entre élèves

Au sortir des écoles, des batailles se livraient entre deux camps : ceux de la ville-haute et ceux du quartier des Sept-Saints, qui passaient pour mal élevés et querelleurs. Des combats, corps à corps ou à coups de cailloux, avaient lieu sur les glacis du château, sur les remparts ou sur le champ de bataille. Un enfant eut la jambe cassée d'un coup de pierre, un autre eut un oeil crevé. Ces combats se poursuivaient malgré les ordonnances de police qui enjoignaient aux agents d'arrêter et de conduire les batailleurs aux prisons de Pontaniou.

Il y avait à Brest quantité d'enfants d'ouvriers qui ne recevaient aucune instruction. Frappé par cet état de choses, le lieutenant des vaisseaux du Roi, Jean-Louis de Hennot, consacra en 1740 une partie de sa fortune, soit 6.075 livres, à la création d'une école gratuite pour les enfants du menu peuple. Il spécifia que l'école serait dirigée par les frères de la doctrine chrétienne, réputés pour l'excellence de leurs procédés pédagogiques.

La communauté de ville accepta ce don et acquit pour 3.813 livres, une grande maison de la rue Charonnière (rue Monge). L'école des frères y fut ouverte le 14 mars 1744.

A Morlaix, l'intruction était en honneur

Ville commerçante, enrichie par le négoce et le travail de ses habitants, Morlaix possédait des écoles dès le moyen-âge. Au XVIè siècle, ces écoles prirent plus d'importance. En 1592, la ville payait de ses deniers trois maîtres d'école laïcs.

Les comptes de 1596 mentionnent quatre maîtres rétribués par la ville. Leur installation se faisait avec une certaine pompe. Les comptes de 1597 indiquent qu'une collation fut "baillée" aux habitants au retour de la cérémonie d'installation du nouveau maître d'école à Saint-Melaine.

L'école dite "collège St-Nicolas" était une fondation particulière. Les cours y étaient d'un niveau assez élévé. Olivier Polart, sieur de la Villeneuve, en Plouezoc'h, qui fréquentait cette école à l'âge de 14 ans, rendit mère une jeune fille qu'il épousa. Sa famille, prétendant qu'il avait été "débauché", fit annuler le mariage ; il épousa en secondes noces Madeleine de Kerisac.

La rue du Verdelet était le quartier latin de Quimper

Charles Valentin était "suisse" à la cathédrale de Quimper. Dessin de P. Quiniou.

Charles Valentin était "suisse" à la cathédrale de Quimper. Dessin de P. Quiniou.

En 1560, une vaste école prébendale, tenue par le scholastique, fut construite dans la rue du Verdelet (elle a été détruite en 1833). Les écoliers pauvres y étaient instruits gratuitement.

Tous les ans, à la fête de sainte Catherine, les écoliers se rendaient dans la chapelle de ce nom, située à l'emplacement de la préfecture. Ils y chantaient un hymne dédié à la sainte et relatant son martyre, puis ils étaient régalés d'une "collation de fruits".

Une autre coutume assez curieuse est rapportée par Cambry : sous une voûte de la chapelle du Pénity qui s'élevait au bas du mont Frugy, à l'endroit où se dresse le menhir de la Libération, était placé un "Ecce-Homo", accompagné de deux bourreaux et de deux pages. Les écoliers, qu'on avait persuadé que l'un des bourreaux était Judas, l'insultaient, le couvraient de boue et lui lançaient des pierres. Celui qui le touchait était assuré de devenir "empereur" (premier en composition).

L'école de la rue Verdelet, près de laquelle s'intalla provisoirement le collège, fut bientôt concurrencée par des maîtres privés, anciens élèves du collège. Ces maîtres, au nombre de huit, formaient une corporation avec les peintres doreurs, les charpentiers et les menuisiers.

Parmi eux, citons René Madec, père du fameux nabab des Indes, qui tenait école et auberge sur la place Terre-au-Duc, puis rue du Chapeau-Rouge ; Charles Valentin, qui tenait une école rue du Frout et remplissait les fonctions de "suisse" à la cathédrale. Malgré ces deux fonctions, il tirait le diable par la queue : il ne payait que deux livres de capitation, somme égale à celle payée par les valets. Son fils, qui fut un peintre renommé sous la Révolution, était professeur de dessin au collège.

Ajoutons qu'une école d'hydrographie, subventionnée par la municipalité, fonctionnait à Quimper, dont le port connaissait un trafic maritime important.

L'école de Prat-Cuic à Saint-Pol-de-Léon

Comme Quimper, St-Pol-de-Léon, ville épiscopale, avait une école prébendale pour la tenue de laquelle Mgr de Neuville accordait les revenus d'une prébende s'élevant à 800 livres. Elle fut crée en 1580, au cours d'une réunion où les nobles, le clergé et le peuple étaient représentés.

L'école se faisait à Prat-Cuic, dans la chapelle Notre-Dame de Bonne Nouvelle qui servait de classe depuis un temps immémorial. Cette chapelle était revendiquée par des particuliers qui n'entendaient pas qu'elle continuât à servir à cet usage. Une nuit, ils y pénétrèrent, brisèrent ou emportèrent les bancs qui servaient aux écoliers, emportèrent la clef et clouèrent la porte. Malgré cet acte de vandalisme, la vieille chapelle de Prat-Cuic continua d'abriter les petites écoles jusqu'en 1781, époque où, menaçant ruine, elle dut être évacuée.

La ville possédait d'autres écoles dont les maîtres étaient d'anciens èlèves du collège et qui recrutaient leurs élèves dans la localité et dans les paroisses environnantes.

Dans les petites villes et les bourgs

A la fin du XVIè siècle, la ville de Carhaix fournissait à ses enfants un enseignement public et gratuit. Pierre Jouannin était honoré du titre de "maître écrivain enseignant de jeunesse". En 1771, la municipalité, trop pauvre pour fonder un collège, se procura un maître capable d'enseigner le latin et les humanités, et lui assura, en dehors d'une rétribution scolaire proportionnée aux ressources des parents, un logement et un traitement annuel de 200 livres.

Audierne possédait une école très prospère tenue par les Capucins et qui recevait les enfants d'Audierne et ceux du Cap-Sizun déjà instruits dans les petites écoles. L'enseignement, rationnellement donné, atteignait le niveau des cours supérieurs d'aujourd'hui. On y dispensait un cours d'hydrographie fréquenté par les futurs capitaines ou patrons de barque.

Au cours de ses missions en Basse-Bretagne, Michel Le Nobletz créa, en 1615, une école à Douarnenez. Il écrivait aux notables : "N'épargnez aucune dépense quand il s'agit de l'instruction des enfants. Choisissez pour les instruire, des maîtres vertueux et capables de leur apprendre les bonnes lettres". En 1702, le maître d'école était en même temps "maître à danser", ce qui prouve que l'amour de la danse à Douarnenez ne date pas d'aujourd'hui.

Quimperlé avait, depuis le Moyen-Age, une école tenue par les Bénédictins. En 1692, les habitants réunis choisirent pour enseigner dans la chapelle de Saint-Laurent, paroisse de Saint-Michel, où existait déjà une école, Jean-François Grant, prêtre qui s'intitula "régent de la communauté de Quimperlé".

A Landerneau, une école de garçons était tenue par les Récollets dont le couvent fut fondé en 1488 par le vicomte de Rohan. Une école d'un degré supérieur et dont l'enseignement se rapprochait de celui des collèges, était tenu par les Capucins, établis à Landerneau en 1634.

Pont-l'Abbé possédait un maître d'école appointé par la municipalité et des maîtres particuliers parmi lesquels Jean Hamon qui y exerça pendant 52 ans. Il eut 16 enfants de la même épouse et leur donna de belles situations : capitaine de barque, négociants, etc... Le plus jeune devint procureur.

Ajoutons que la plupart des communes rurales possédaient une école. La toute petite commune de Lanneuffret, 156 habitants, l'île Batz et l'île d'Ouessant avaient un maître d'école. Le cahier des doléances d'Ouessant porte 22 signatures, toutes d'une écriture ferme et assurée.

Cette vie scolaire, qui connut au XVIIè siècle un rayonnement insoupçonné, va disparaître à la fin du XVIIIè siècle ; la Révolution précipitera la ruine des écoles et des collèges en vendant comme biens nationaux le patrimoine qui les faisait vivre.

(Le Télégramme des 6 et 7/2/1960)

VI. L'enseignement dans les petites écoles avait un caractère utilitaire.

Les écoles de filles formaient de bonnes ménagères.

Quelle était la valeur pédagogique des maîtres sous l'Ancien Régime ? Quel savoir dispensaient-ils à leurs élèves ? Ils n'avaient reçu aucune formation professionnelle ; chacun avait sa méthode et ses procédés plus ou moins efficaces ; tous étaient asservis à d'aveugles routines. Une sorte de code oral tenait lieu de règlement et de programme.

L'autorisation d'enseigner était accordée après examen passé devant le "scholastique" (sorte d'inspecteur d'académie), plus généralement par le recteur de la paroisse, autorisé par le "scholastique". Une condition primait les capacités professionnelles : être d'une foi éprouvée.

La verge et le martinet

Une classe de garçons dans une chapelle.

Une classe de garçons dans une chapelle. Dessin de P. Quiniou.

L'enseignement donné dans les écoles était individuel et non collectif ou simultané, comme aujourd'hui. Tous les élèves n'étaient pas occupés à la fois ; le maître donnait la leçon à chaque écolier pris individuellement et la répétait autant de fois qu'il y avait d'élèves, en l'adaptant à la force de chacun.

Sa besogne était fastidieuse et fatigante. Pendant ce temps, les enfants inoccupés s'ennuyaient, s'amusaient ou se battaient. Une discipline très sévère pouvait seule obtenir de ces malheureux une immobilité relative. Ce mode d'enseignement explique la sévérité des maîtres de jadis, toujours représentés avec la verge, la gaule ou le martinet en main.

La direction des écoles appartenait à L'Eglise ; il n'est donc pas surprenant que l'enseignement ait revêtu un caractère confessionnel. En dehors du catéchisme, le programme était modeste : il comprenait la lecture, l'écriture, un peu de calcul, parfois de la grammaire et des rudiments de latin.

Comment on apprenait à lire et à écrire

L'enseignement de la lecture et de l'écriture n'était pas mené de front comme aujourd'hui. On n'apprenait à écrire que lorsqu'on savait lire, si bien que les enfants quittaient l'école sachant lire, mais non écrire.

A son entrée dans l'école, l'enfant était "abécédaire", il étudiait les lettres dans l'alphabet, appelé "Croix de Dieu", parce que la lettre A était précédée d'une croix que l'écolier nommait d'abord. Il disait "Croix de Dieu, a, b, c, d...", jusqu'à ce qu'il connaisse les lettres par coeur.

L'alphabet bien connu, l'enfant devenait "syllabaire" : il apprenait à assembler les lettres pour en faire des syllabes, puis des mots. Généralement, il lisait d'abord en latin, parce que dans cette langue toutes les lettres se prononcent, ce qui n'a pas lieu en français. Lorsque l'élève était suffisamment entraîné à la lecture latine, il lisait le français.

Pour habituer l'écolier à s'arrêter plus ou moins longtemps suivant les signes de ponctuation, on lui apprenait qu'il fallait s'arrêter aux virgules, le temps de dire mentalement Jésus ; aux deux points et aux points virgules, le temps de dire : Jésus Marie ; aux points, le temps de dire : Jésus, Marie, Joseph.

Après avoir parcouru des divers degrés de la lecture, l'écolier commencera à tracer des bâtons, puis des lettres qui devaient être d'autant plus impeccables qu'une belle écriture était très appréciée. On écrivait sur papier non rayé. Chaque ligne commençait par un modèle exécuté par le maître. Lorsque l'enfant écrivait impeccablement toutes les lettres de l'alphabet, il écrivait des mots, puis des phrases.

L'enseignement du calcul était pratique

Apprendre à lire et à écrire constituait l'esentiel du programme des petites écoles. Ceux qui étudiaient le chiffre ou calcul payaint une rétribution plus importante. Cet enseignement était essentiellement concret. On comptait à l'aide de jetons, d'objets divers tels que petits cailloux (calcul vient de calculus, petit caillou).

Jusqu'au XVIIIè siècle, la science de l'arithmétique se limitait d'abord à l'addition et à la soustraction, puis à la mutiplication et à la division. Quelques écoles enseignaient un programme plus développé.

J'ai eu entre les mains des cahiers scolaires de 1725, ayant appartenu à Bernard Le Priol, de Primelin, élève à l'école des Capucins d'Audierne. Ces cahiers forment un cours complet de calcul pratique parfaitement gradué. La règle est d'abord énoncée, puis elle est suivie d'exemples gradués avec soin. La racine carrée et les "nombres rompus" (les fractions) sont également étudiés. Les exercices de conversion de toises en pieds, en pouces, en lignes, etc, sont nombreux (le système métrique n'existait pas encore). J'y ai trouvé avec étonnement des conversions en monnaies espagnoles, ce qui s'explique par le fait qu'Audierne Faisait un commerce important avec l'Espagne.

Les problèmes, classés par ordre de difficulté et par genres, sont des problèmes locaux, et non des problèmes passe-partout comme ceux que l'on trouve dans les livres d'arithmétique. Les énoncés étaient présentés sous une forme originale. Voici un exemple :

Un homme allant au pardon de Saint-Tugen, avait mis en poche une certaine somme d'argent pour sa dépense et ses aumônes. Etant rentré au logis, il se souvient d'avoir donné aux pauvres le 1/10è de son argent et, entre son cheval et lui pour leurs dépenses, 1/5è à l'aller et 1/8è au retour. De plus, il a donné aux prêtres pour des messes et à la fabrique pour ses offrandes, la moitié de son argent. Il lui reste 45 sols. Quelle somme avait-il au départ ?

Et voici un problème original certes mais qu'on s'étonne de rencontrer dans un cahier d'écolier. Les forts en math pourront essayer de le résoudre :

Un homme mourant laisse sa femme grosse. Par son testament, il stipule que si elle accouche d'un fils, la mère aura le tiers de son bien estimé 20.000 livres ; son fils aura les 2/3. Mais si elle accouche d'une fille, la mère aura les 2/3 et la fille 1/3. L'homme meurt. La femme accouche de fils et de fille. Je demande combien revient au fils, à la fille et à la mère ?

L'un des cahiers de Bernard Le Priol renferme un cours d'hydrographie rappelant les notions dispensées aujourd'hui dans les écoles de pêche.

D'autres cahiers comportent des modèles de lettres, de baux à ferme, de quittances, de prêt d'argent sur billet, etc. Tout cela visait à donner un enseignement utilitaire.

Les écoles de filles

La leçon de tricot dans une école de filles.

La leçon de tricot dans une école de filles.Dessin de P. Quiniou.

Il y avait peu d'écoles de filles dans le Finistère. Il était jadis d'opinion courante que les femmes, dont l'affaire est de tenir la maison, n'avaient pas besoin d'instruction. Le bonhomme Chrysale exprimait l'opinion de son temps lorsqu'il disait qu'une femme en sait toujours assez : Quand la capacité de son esprit se hausse / A connaître un pourpoint d'avec un haut de chausse.

Les communes (on disait alors les paroisses) ne pouvaient généralement pas entretenir deux écoles. La fréquentation d'une même classe étant interdite, les filles étaient sacrifiées.

Au XVIIè siècle, les écoles de filles tenues par des communautés religieuses s'ouvrirent dans les villes et dans un certain nombre de communes. Quimper, Morlaix, Saint-Pol-de-Léon, Landerneau, Brest, Lesneven, Carhaix, Quimperlé et Pont-Croix avaient des écoles tenues par des Ursulines. D'autres congrégations enseignaient à Commana, Plounéour-Trez, Le Conquet, Plougonvelin, Guerlesquin, Landéda, Plougonven, Landerneau, etc.

Les maîtresses laïques enseignaient dans les villes, à Morlaix, Brest et Quimper.

Le but des écoles de filles était de former de bonnes ménagères et surtout de bonnes chrétiennes. L'enseignement ne comprenait que la lecture, l'écriture, les travaux manuels (couture et tricot) et le catéchisme.

Dans les campagnes, l'instruction était donnée par les soeurs du Tiers-Ordre de saint Dominique qui savaient à peine lire et écrire. Elles étaient habillées de blanc et percevaient des municipalités une faible subvention qui leur permettait de vivre.

D'excellentes sans-culottes

Quimper possédait plus d'école de filles que les autres villes. Le couvent des Ursulines, fondé en 1621, occupait l'ancien bâtiment de la caserne et l'emplacement des nouvelles halles. Il possédait un pensionnat pour les enfants de familles riches et recevait gratuitement les petites filles pauvres de la ville.

En 1792, au moment où les religieuses étaient pourchassées, celles de Quimper étaient bien vues des autorités. On lit dans un rapport : "Le département autorise la conservation des filles composant la ci-devant communauté des Ursulines dans l'établissement qu'elles occupent, suivant le voeu de la municipalité, puisqu'il est notoirement connu qu'elles font gratuitement les écoles publiques et que les vertus civiques de ces filles méritent les plus grands égards : ce sont d'excellentes sans-culottes".

Cependant, plus tard, le Directoire du département dut appliquer la loi et prononcer la dissolution de la communauté. En l'an II, le couvent servit de prison à des soldats anglais. En 1804, les Ursulines s'établirent dans l'ancienne école de la rue Verdelet.

Une école fonctionnait en 1668 à l'abbaye de Kerlot qui se trouvait dans la venelle de Kergoz, à l'emplacement de la fonderie Ezun. C'était un couvent "chic" où l'on n'instruisait que les demoiselles de bonne famille. Mme Audouyn de Pompery, la Sévigné bretonne, y reçut une excellente éducation littéraire. Le recueil de sa correspondance a été publié sous le titre Un coin de la Bretagne pendant la Révolution.

Il y avait également à Quimper au moins trois écoles tenues par des maîtresses laïques. Marie-Anne Kerbour, demeurant chez La Louette, maître-perruquier, place Saint-Corentin, recevait les fillettes chez elles. Elle eut maille à partir avec la justice pour avoir acheté des briques de savons provenant du naufrage d'un navire sur la côte de Plozevet. Elle déclara qu'elle ne croyait pas mal faire puisque tout le monde en achetait.

Anne Le Gall, dite Clément, tenait école dans la rue Obscure (rue E. Fréron) où elle mourut à l'âge de 80 ans.

(Le Télégramme du 8/2/1960)

VII. La décadence des écoles dès le début du XVIIIè a eu pour cause

la situation économique désastreuse de la Bretagne.

Au XVIIIè siècle, l'art breton était à son déclin et ne produisait plus rien de remarquable. Cette décadence était due à un abaissement du niveau intellectuel. Abaissement du niveau imputable lui-même à la situation économique de la Basse-Bretagne. La prospérité et le développement de l'instruction ont toujours été étroitement liés.

Sous le règne de Louis XV et de Louis XVI, le commerce des ports bretons languissait ; l'industrie de la toile était en décadence ![]() ; les grains, accaparés par de riches compagnies, étaient expédiés à l'étranger ; les denrées de première nécessité étaient très chères ; de misérables salaires de 3 à 6 sols par jour étaient insuffisants pour faire vivre une famille, les impôts étaient devenus excessifs.

; les grains, accaparés par de riches compagnies, étaient expédiés à l'étranger ; les denrées de première nécessité étaient très chères ; de misérables salaires de 3 à 6 sols par jour étaient insuffisants pour faire vivre une famille, les impôts étaient devenus excessifs.

La misère du peuple au 18è siècle. Trop pauvre pour acheter une herse, ce paysan l'a remplacée par une échelle. Dessin de P. Quiniou.

La misère du peuple au 18è siècle. Trop pauvre pour acheter une herse, ce paysan l'a remplacée par une échelle. Dessin de P. Quiniou.

Pour comble, les seigneurs avaient pris l'habitude de résider à Versailles et à Paris où ils dissipaient leur fortune ; il leur fallait de l'argent : les anciens droits féodaux, allégés ou tombés en désuétude, furent de nouveau appliqués avec rigueur et pesèrent lourdement sur les campagnes où les loyers avaient augmenté dans de fortes proportions. Les paysans voulurent suffire eux-mêmes au travail de la terre et congédièrent journaliers et domestiques, d'où chômage et misère dans de nombreuses chaumières.

Les cahiers de doléance de 1789 nous apporteront l'écho de cette détresse. On lit dans le cahier de Spézet : "Quand nous avons payé toutes les charges qui nous incombent, à peine nous reste-t-il de quoi vivre bien durement et nous vêtir de la grosse toile que nous faisons pour la plupart, n'étant pas en état d'avoir un peu de laine sur le corps".

On ferme les écoles

Cette situation eut une fâcheuse répercussion sur l'instruction de la jeunesse. Les revenus paroissiaux étant déficitaires, de nombreuses écoles furent fermées faute de ressources suffisantes et aussi faute de maîtres. Ceux-ci, en effet, ne pouvaient plus vivre de leur profession : les familles en état de payer la rétribution scolaire se faisaient de plus en plus rares. Le recrutement était devenu difficile dans les campagnes. D'autre part, les prêtres suffisaient à peine au service paroissial. Leur nombre avait considérablement diminué. L'évêché de Léon n'avait plus que 400 prêtres, alors que d'anciens états portaient ce chiffre à 1.600.

En Cornouaille, la situation était plus grave encore. L'évêché, trois fois plus étendu que celui du Léon n'avait plus que 450 prêtres. A Crozon, le service de l'église et des chapelles était jadis assuré par 20 prêtres ; à la veille de la Révolution, il n'en restait plus que 4.

Les prêtres instituteurs furent partout moins nombreux. Dans sa tournée épiscopale de 1782, sur 50 paroisses visitées, Mgr de Saint-Luc ne mentionne que 18 prêtres faisant ou ayant fait les petites écoles.

Moins d'élèves dans les collèges

Les collèges, eux aussi, périclitent. Le collège de Quimperlé a disparu depuis le début du XVIIIè siècle ; celui de Morlaix cesse de fonctionner en 1760 ; le collège de Quimper n'a plus que 400 élèves.

Dans le Léon, grâce à la solicitude éclairée de Mgr de la Marche, le mal fut moins grand. 30 bourses étaient accordées aux écoliers pauvres fréquentant le collège. Chose admirable pour l'époque, aucune contrainte n'était exercée sur les boursiers pour les faire entrer dans les Ordres. Cependant, le collège de Saint-Pol, assez vaste pour contenir 1.000 élèves, ne pouvait en recruter que 400.

Les doléances de 1789

Les cahier de doléances marquent très nettement le déclin de l'instruction au XVIIIè siècle. Puisque tous passent sous silence la question de l'enseignement populaire. La misère était telle que les populations ne songeaient, dans leurs revendications, qu'à ce qui pouvait améliorer leur malheureux sort. Il semble qu'à cette époque de vie difficile, l'instruction apparaissaient comme un luxe trop dispendieux.

A Quimperlé cependant, les cahiers demandent le rétablissement du collège des Bénédictins, disparu depuis 40 ans.

L'assemblée générale des représentants des sénéchaussées de Carhaix, Châteaulin, Châteauneuf, Gourin et Quimperlé, demande qu'il soit établi un second collège dans l'évêché de Quimper, soit à Carhaix, soit à Quimperlé.

Le nombre des comparants ayant signé le cahier des doléances, permet de se rendre approximativement compte du degré d'instruction des habitants. Toutefois, ces renseignements ne sont pas sûrs : tous les gens du peuple qui savaient signer ne l'ont pas fait. A Primelin, sur 1.000 habitants, 28 seulement ont signé ![]() ; or, un rapport du district de Pont-Croix dit : "Primelin a été de tout temps porté pour l'instruction de la jeunesse ; presque tous les citoyens de cette commune savent lire, écrire et parler français".

; or, un rapport du district de Pont-Croix dit : "Primelin a été de tout temps porté pour l'instruction de la jeunesse ; presque tous les citoyens de cette commune savent lire, écrire et parler français".

Un relevé du nombre des signatures permet toutefois de faire d'intéressantes remarques sur l'inégale répartition de l'instruction dans les diverses régions du Finistère.

Le Léon devançait très nettement la Cornouaille. Tous les délégués désignés pour la rédaction du Cahier général des doléances dans les sénéchaussées de Brest et de Lesneven, ont signé la délibération, alors que dans la sénéchausée de Quimper, la proportion des délégués illettrés était de 16 pour 100 et dans la sénéchaussée de Concarneau, 20 pour 100. Les cahiers de la sénéchaussée de Morlaix-Lanmeur n'existent plus.

Dans le Léon, les paroisses où l'instruction était la plus répandue, étaient celles du pays "julot", où les paysans jouissaient d'un certain bien-être. A Saint-Thégonnec, le cahier des doléances est signé de 48 électeurs ; celui de Saint-Vougay porte 44 signatures ; celui de Sizun 41 ; celui de La Martyre 32. La paroisse la plus ignorante paraît être Guissény, 12 signatures.

Dans la sénéchaussée de Brest, la proximité du port militaire entretenait un état d'esprit favorable à l'instruction. Le cahier de Ploudalmézeau portent 63 signatures ; celui de Saint-Marc 50 ; celui de la petite commune de Guipronvel en porte 32.

En Cornouaille, l'ignorance s'était presque généralisée, à l'exception de la région du Cap-Sizun où, de tout temps, l'instruction avait été en honneur. Cléden-Cap-Sizun est la seule commune du Finistère où tous les comparants aient signé la délibération. Ailleurs, de nombreuses communes offrent à peine quelques signatures : Ergué-Armel 7 ; Penhars 4 ; Fouesnant, Bénodet et Gouesnac'h 1. Les régions avoisinant Carhaix et Châteauneuf portent 38 signatures ; Commana 32 ; Plounévez-du-Faou 27 ; La Feuillée 15.

Dans les villes où la situation économique était meilleure, la crise était moins grave.

En somme, à la fin de l'ancien régime, l'instruction du peuple était en régression très nette, particulièrement dans la Cornouaille où cependant circulaient, comme ailleurs, les oeuvres des encyclopédistes qui préparaient la Révolution. De moins en moins nombreux étaient ceux qui pouvaient les lire et les comprendre.

L'instruction n'était pas obligatoire

L'école à la veillée. Dessin de P. Quiniou.

L'école à la veillée. Dessin de P. Quiniou.

Sous l'ancien régime, comme de nos jours, les paroisses bretonnes étaient vastes, les maisons dispersées et parfois éloignées du bourg de plus d'une heure de marche. Les routes étaient rares et mal entretenues ; les chemins ruraux étaient souvent inaccessibles pendant l'hiver. On comprend que de nombreux petits campagnards ne pouvaient fréquenter régulièrement la classe.

L'instruction, quoique gratuite pour les pauvres, n'était pas obligatoire comme de nos jours. Les familles pauvres, en particulier, ne considéraient pas comme un devoir de faire instruire leurs enfants ; ils mendiaient ou se plaçaient dans les fermes pour garder le bétail.

Aucun document ne nous renseigne sur l'effectif des petites écoles. Cependant, si l'on considère que les enfants y apprenaient le catéchisme et que les parents tenaient à ce qu'ils fassent leur communion, on doit admettre que l'effectif scolaire pouvait être assez important. Les prêtres avaient pour mission de veiller à la fréquentation ; on sait combien grande était leur autorité dans les campagnes.

Il est vraisemblable que, tout au moins dans le Léon, la majorité des enfants savaient lire, puisque la réédition du catéchisme diocésain, en 1774, est accompagnée d'une note aux prêtres leur prescrivant de ne pas faire apprendre le cathéchisme par coeur, mais de le faire lire et expliquer par les enfants.

Ajoutons qu'il n'était pas nécessaire de fréquenter l'école du bourg pour savoir lire. Le maître, que la classe ne retenait que quatre heures par jour, se rendait deux ou trois fois par semaine dans les villages les plus centraux, réunissait dans quelques granges les enfants du voisinage et, moyennant rétribution, leur apprenait à lire.

Parfois, l'école se faisait à la veillée ; durant les longs soirs d'hiver, un ancien collégien ou un séminariste revenu à la charrue, groupait les enfants et les initiait aux mystères de la lecture. Ils arrivaient à épeler péniblement à la lueur de la chandelle de résine, puis à déchiffrer assez couramment leur catéchisme ou les livres de piété qui constituaient la maigre bibliothèque de la famille.

La situation était-elle la même partout ? Je ne le crois pas. Les rares travaux publiés jusqu'ici montrent que la situation scolaire variait beaucoup d'une région à l'autre. C'est ainsi que le Morbihan, par exemple, a toujours été moins favorisé que le Finistère au point de vue de l'instruction.

Rendons hommage aux maîtres d'école de l'ancien régime inculquant leur modeste savoir aux générations successives. Ils furent comme ces coureurs antiques qui devaient transmettre, sans s'arrêter jamais, le flambeau des fêtes sacrées.

(Le Télégramme du 9/2/1960)

VIII. Sous la Révolution, des mesures maladroites précipitèrent la ruine des écoles et des collèges

A la veille de la Révolution, les collèges et les petites écoles avaient périclité ; l'édifice scolaire, dû à l'initiative de l'Eglise et des groupements paysans ou bourgeois, menaçait de disparaître ; l'ignorance se répandait de plus en plus. Les assemblées révolutionnaires réussiront-elles à répandre à nouveau dans le pays les bienfaits d'une instruction dont le besoin se faisait de plus en plus sentir ?

La Constituante voulut d'abord maintenir l'organisation scolaire dont l'action avait été heureuse à d'autres époques. Une série de mesures ne tarda pas à venir jeter le trouble parmi les maîtres d'école et les congrégations enseignantes. Des décrets interdirent l'enseignement aux religieux et aux prêtres et décidèrent la vente de leurs biens. Le décret du 8 mars 1793 stipula que les biens formant la dotation des écoles et des collèges seraient vendus nationalement.

Cet ensemble de mesures changea trop brusquement l'ancien état des choses. Elles ne tenaient compte ni des moeurs, ni des institutions qui fonctionnaient depuis des siècles et auxquelles on était habitué. Les revenus qui assuraient le fonctionnement des écoles disparurent. Il n'était pas créé d'autres ressources pour les remplacer. Le décret du 22 mars 1791 obligeant les instituteurs à prêter le serment civique aggrava la situation et précipita la ruine des écoles.

Des écoles fermées

Quel sera, dans le Finistère, le résultat de ces décisions ? Les écoles tenues par des prêtres furent fermées. Il en fut de même des écoles de Landerneau et d'Audierne tenues par les Capucins. Le couvent d'Audierne servit de prison aux prêtres âgés ou infirmes. A Brest, les frères ayant refusé de prêter serment et d'assister à la messe dite par un prêtre assermenté, leur école fut fermée.

Les Ursulines qui enseignaient à Morlaix, Saint-Pol-de-Léon, Landerneau, Carhaix, Quimperlé et Pont-Croix, requises de prêter serment, refusèrent et durent quitter leur communauté. Celles de Quimper, qualifiées d'excellentes sans-culottes, se conformèrent à la loi et furent autorisées à continuer leurs fonctions. Leurs biens ayant été confisqués, elles reçurent de la ville un traitement de 500 francs. Peu de temps après, comme elles refusaient de quitter le costume religieux, le département prononça la dissolution de la communauté. En l'an II, le couvent était occupé par des prisonniers anglais.

De nombreux instituteurs refusent de prêter serment

Le serment devant le conseil municipal.

Le serment devant le conseil municipal.Dessin de P. Quiniou.

A Morlaix, ville où les principes révolutionnaires avaient été accueillis avec enthousiasme, 15 maîtres et 2 maîtresses tenaient des écoles particulières. Dix maîtres prêtèrent le serment exigé par la loi et promirent d'élever les enfants, à eux confiés, dans les principes de la Révolution.

Par contre, le sieur Bougeard, ex-chantre, bonnetier et maître d'école, convoqué à l'hôtel de vile, refusa de prêter serment. Il fut déclaré suspect et immédiatement conduit en prison. En passant devant l'arbre de la Liberté, il arracha de son bonnet la cocarde tricolore, la jeta à terre et la piétina. Incarcéré au Château de Brest, il comparut, après une longue détention, devant le tribunal révolutionnaire de Brest qui le condamna à mort le 21 juillet 1794. Il fut guillotiné le jour même.

Les autres maîtres et maîtresses d'école, qui avaient refusé le serment, furent déclarés suspects et durent cesser leurs fonctions, "afin de ne plus propager parmi leurs écoliers des principes d'incivisme".

A Saint-Pol-de-Léon, ville épiscopale imbue des idées de l'Ancien Régime, l'état d'esprit n'était pas favorable à la Révolution. Plusieurs maîtres d'école continuaient à enseigner sans avoir prêté serment. La municipalité les fit comparaître devant elle : ils consentirent à se mettre en règle avec la loi, à l'exception du sieur Menez qui s'y refusa nettement déclarant que cela lui ferait perdre tous ses élèves. Il dut fermer son école. Il en fut de même des demoiselles Bléas qui firent les mêmes déclarations.

A Brest, où 9 hommes et 15 femmes tenaient des écoles particulières, tous prêtèrent serment.

Par contre dans les campagnes, la plupart des maîtres d'école ne prêtèrent pas le serment et choisirent un autre métier. La plupart des petites écoles cessèrent de fonctionner.

Notons qu'en 1790, si les fonctions d'instituteurs étaient refusée aux propagandistes des idées religieuses, elles l'étaient également aux détracteurs de la religion. Yves Abiven exerçait à Cléder depuis 1787. La municipalité le dénonça comme coupable d'avoir tenu publiquement des propos impies contre les ministres du culte. "Il a dit qu'il n'y avait ni Dieu ni Diable, que quand un homme mourait son âme passait dans le corps d'un autre, enfin, que les ecclésiastiques de Cléder étaient galants et ne menaient pas une vie exemplaire. Le Directoire du département le déclara "peu propre à enseigner la jeunesse" et lui interdit les fonctions d'enseignement.

Quelques municipalités créent des écoles

Le gouvernement, préoccupé par de graves soucis, n'avait pu s'occuper de l'organisation de nouvelles écoles. Plusieurs villes prirent elles-mêmes les mesures nécessaires pour instruire les enfants.

Bougeard, instituteur à Morlaix, arrache la

Bougeard, instituteur à Morlaix, arrache la cocarde tricolore qu'il portait à son

chapeau. Dessin de P. Quiniou.

Brest étant sans école depuis le départ des frères, la municipalité établit deux écoles gratuites, l'une à Recouvrance, l'autre à Brest, dans l'établissement qui était auparavant occupé par les frères.

A l'exemple de Brest, Quimper eut aussi son école primaire publique. Elle s'ouvrit le 16 avril 1792 dans l'ancien couvent Saint-François, en vue d'instruire gratuitement les enfants de la ville. La direction en fut confiée à l'abbé Jean Le Coz, prêtre assermenté. L'édifice menaçait ruine ; une nuit, la salle de classe s'écroula. L'école s'établit alors dans la partie inoccupée du collège.

Lesneven, regrettant son école paroissiale disparue, ne voulut pas laisser ses enfants dans l'ignorance et établit une école intercommunale dont la direction fut confiée à Bourgays qui, avant la Révolution, enseignait le latin à Lesneven avec le titre de maître ès-arts. Au bout de 8 mois, n'ayant reçu aucun traitement, il cessa ses fonctions.

Un nouveau régime scolaire