|

Félix Barret, peintre brestois |  |

- Félix Barret, peintre des villageois du Bas-Léon, par Charlotte Avaux

- Autres oeuvres

- Sources des informations

Lors de l'exposition de 1993-1994 sur les lavandières, Jean Berthou a présenté dans son catalogue un dessin de Félix Barret évoquant cette légende. Il a retracé la relation qu'il y avait entre le peintre brestois et Emile Souvestre, mais il ne fait aucune allusion à la toile qui se trouve dans l'autel latéral gauche de l'église de Saint-Servais.

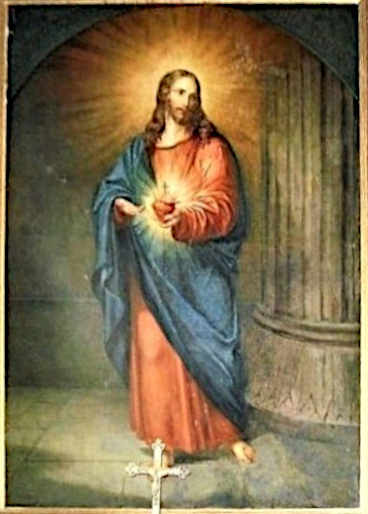

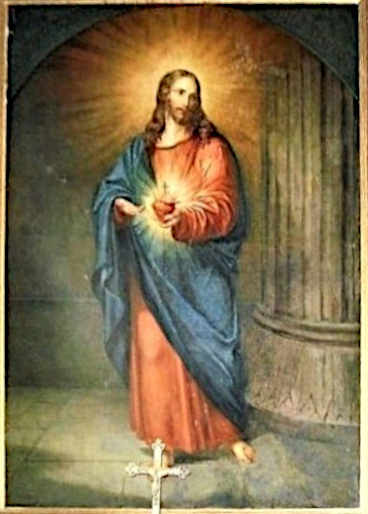

Par contre, plus tard en 1998, le conservateur du musée a pris connaissance que le tableau de l'église était de Félix Barret, car on trouve le bulletin municipal "Keleier" n° 41 de Décembre 1998 à propos d'une visite guidée dans l'église : " ... Il n'est pas jusqu'au Sacré Coeur du côté de l'Evangile qui présente un intérêt... inattendu. Nous avons eu la surprise de déchiffrer au bas de l'oeuvre, le nom de l'auteur : "Félix Barret" (1807-1883) qui n'est autre que le Brestois, ami d'Emile Souvestre dont nous avons parlé en 1993-1994 lors de l'exposition sur les lavandières".

Plus tard, en 2013, le bulletin municipal notera que la toile qui est "datée de 1824, représente le Sacré Coeur du Christ, auréolé de la lumière divine".

Il est toujours intéressant de noter comment les découvertes ont été réalisées pour avoir une lecture efficace des informations quelquefois parcimonieuses.

* * * *

Questions :

- Félix Barret a-t-il contribué directement à l'apprentissage de Yan' Dargent ?

comme l'ont fait Schitz à Troyes ou Jobbé-Duval à Paris.

- Comment sa toile "Sacré Coeur" est-elle arrivée à Saint-Servais ?

- Sa date de création 1824 apparaît-elle quelque part sur le tableau ?

* * * *

Avant de répondre à ces questions, prenons connaissance de l'oeuvre de ce peintre. Charlotte Avaux a publié dans les Cahiers de l'Iroise en 2020 un inventaire des oeuvres de Félix Barret. Cependant si le texte révèle un travail très poussé et super intéressant, le support de publication (revue) n'a pas permis d'y insérer toutes les illustrations nécessaires. J'ai donc essayé de combler ce manque dans le paragraphe qui suit en y ajoutant des photos trouvées, de-ci de-là, sur Internet. Je rajouterai bientôt les textes correspondant aux notes bas de pages.

Félix Barret, peintre des villageois du Bas-Léon, par Charlotte Avaux

Félix Barret (1807-1888) est un artiste brestois de l'école néo-classique, peintre de genre et portraitiste. Il dessine et peint des oeuvres d'art sacré, des portraits et des scènes de la vie rurale aux confins de Brest.

Biographie

Félix Barret naît le 31 août 1807 à Brest, côté de Recouvrance, dans une famille d'officiers de Marine. Sa mère est brestoise. Son père fait partie d'une famille originaire de La Rochelle établie à Brest au début du XIXè siècle.

Il s'inscrit à l'Ecole des beaux-arts de Paris en 1826, dans l'atelier de François Gérard 222. Il rencontre Ingres en ces lieux. Après ses études il revient à Brest où il pratique son art dans son atelier, situé au 16, rue de l'Eglise. Il se marie avec Hélène Jaffrezic en 1838 et s'installe rue du Château. Ses trois premiers enfants, Auguste, Marie et Georges, naissent dans cette ville.

En 1846, il s'établit à Quimper, rue des Boucheries. Il devient maître de dessin au collège 223 (actuel collège de La Tour d'Auvergne) où il succède aux peintres François Valentin et Olivier Perrin notamment. Durant cette période naissent ses enfants Amélie et Edouard. Dans les années 1860 il dispense des cours de dessin au séminaire du diocèse de Quimper et de Léon 224. Il fait un séjour à Vannes. En 1866, il quitte Quimper et retourne dans sa ville natale où il continue à enseigner 225. Il meurt le 25 novembre 1888 à Brest. Il est l'oncle d'Eugène Barret (1848-1933), médecin général de la Marine.

Expositions

Tout au long de sa carrière Félix Barret participe à des Salons, à Paris et en province, où il expose des tableaux.

- Salon du Louvre :

1831 : Portrait de M***. Les fils de Rob Roy, étude.

1835 : Paysans bretons assistant à l'office devant le porche de leur église, costume du Finistère. Paysan bas-breton.

1837 : Etude de jeune fille.

1848 : Enfant emporté par les anges. Paysan bas-breton dans un cimetière.

- Autres Salons :

1831 : Paris, exposition au musée du Luxembourg au profit des blessés des 27, 28 et 29 juillet 1830. Une Marine. Etude de paysage avec une figure.

1835 : Valenciennes, exposition d'objets d'art et d'industrie. Un paysan bas-breton.

1865 : Saint-Brieuc, exposition régionale. Scène de genre.

1875 : Brest, exposition des beaux-arts. Les Lavandières de nuit, superstition bretonne. Portrait de M. B***. Un Pauvre aveugle.

Oeuvre

Après avoir commenté plusieurs scènes de la vie paysanne dans le Finistère, nous décrirons la peinture religieuse puis quelques portraits.

La vie rurale dans le Finistère

Pour étudier les oeuvres de Félix Barret dans la catégorie des scènes de genre, nous observerons l'ensemble des dessins qu'il a réalisés pour l'édition d'un livre des années 1830. En effet, l'écrivain régionaliste Souvestre fait appel à plusieurs artistes afin d'orner son ouvrage Voyage dans le Finistère 226. Avec Augustin Nau, Félix Barret est le principal contributeur ; il illustre surtout la deuxième partie, Le Finistère en 1836, parue en 1838, où il représente la vie quotidienne des villageois qu'il rencontre. Ses illustrations, publiées à pleine page, prédominent dans le chapitre dédié aux moeurs et usages. Elles ont été lithographiées chez un imprimeur brestois. Notons que ce procédé d'impression a pour effet d'inverser les vues de droite à gauche.

Liste des dessins de Félix Barret dans le Voyage dans le Finistère

- Première partie :

Les Lavandières de nuit (superstition bretonne)

- Deuxième partie, Le Finistère en 1836 :

Hospitalité bretonne

Petite paysanne des environs de Brest

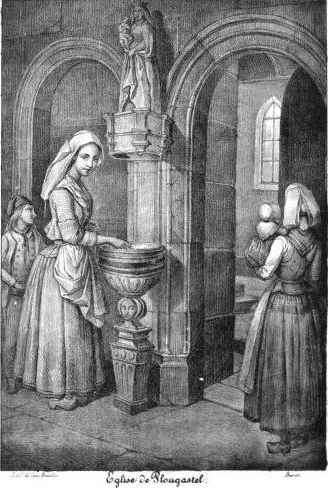

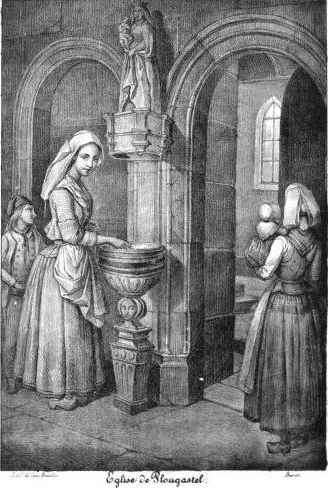

Eglise de Plougastel,

Prière au cimetière,

Le Feu de la St Jean dans le Finistère,

Une famille de paysans. (d'après Olivier Perrin),

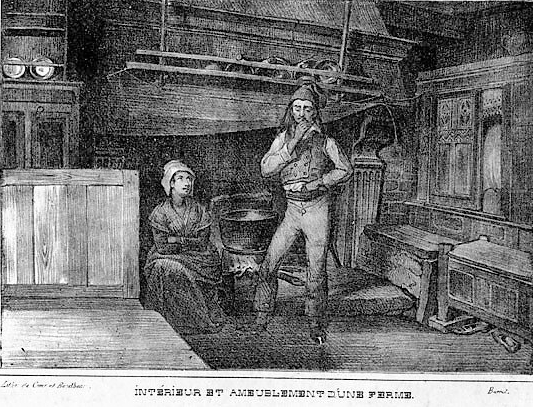

Intérieur et ameublement d'une ferme,

Les Enfants de la ferme.

A partir de cette iconographie nous étudierons successivement l'habitat et l'habillement des villageois du Finistère. Implicitement nous évoquerons quelques coutumes de la vie domestique, familiale et champêtre. A deux exceptions près, les personnes décrites sont des paysans des fermes de Lambézellec où le peintre se rend à pied lors de ses promenades. Plus précisément nous les localisons vers Kerinou, village propice aux excursions aux portes de Brest.

Intérieurs bretons du Bas-Léon

Hospitalité bretonne

Ce dessin est publié en frontispice de la partie intitulée Le Finistère en 1836. Nous y voyons l'artiste brestois invité chez une famille de paysans de Lambezellec ; sa boîte de couleurs, sa palette et son bâton de marche posés par terre, il trinque avec son hôte. Les deux hommes tiennent un verre dans une main, une pipe dans l’autre. Cette scène nous permet d’observer l’intérieur d’une habitation paysanne au XIXe siècle, aménagée dans une chaumière ancienne 227. L’unique pièce, au sol de terre battue peu plan, aux murs de pierres et de briques enduits, est organisée de part et d’autre de la cheminée. Celle-ci occupe la majeure partie du mur pignon. Il s’agit ici d’une cheminée à corbeaux dont la dalle de foyer est de dimension imposante. En bordure de l’âtre, les piédroits ont la particularité d’être creusés en cavet. Une crémaillère et un grand chaudron à anses, sur un trépied, sont placés en permanence dans le foyer. A l’avant du manteau est fixée une planche formant une étagère sur laquelle on distingue un bougeoir et une lanterne accompagnée d'un godet servant à récupérer les bouts de chandelles. Un éteignoir est posé à proximité. Un siège massif, qui s’apparente à une table basse a été aménagé en empiétement sur la dalle du foyer 228.

D’un côté de la cheminée est placé un lit clos dont un panneau laisse voir un motif traditionnel à cercles concentriques moulurés. Ce lit est flanqué d’un banc - à accotoirs terminés en enroulement - qui tient lieu de coffre et de marche-pied. De l’autre côté, près de la fenêtre, se trouve la cuisine où nous voyons la maîtresse de maison est en train de couper du pain sur le bahut qui sert de table. Derrière la miche on aperçoit une bouteille. Le mobilier comporte en outre un vaisselier et un coffre qui permet notamment de s’asseoir pour prendre les repas. Sur le siège sont rangés un moulin à sel ainsi qu’une boîte à sel avec une cuiller accrochée au mur. Une petite niche à linteau taillé en accolade, et un croix ornée d’un brin de buis bénit sont visibles près de la fenêtre ; celle-ci est pourvue de quatre petits volets intérieurs. A la charpente sont suspendus des ustensiles : une claie à pain et un égouttoir à lait caillé ou un tamis en ajonc 229.

Au premier plan, vis-à-vis de la cheminée est installé un berceau ; nous le décrirons dans le cadre des Enfants de la ferme. Ajoutons qu'un détail de ce dessin a inspiré le décor d’une assiette en faïence que le musée départemental breton de Quimper conserve dans ses collections.

Les Enfants de la ferme

Nous avons ici une reprise de la chaumière vue dans le passage précédent. Le meuble mis en avant est également le lit du bébé. Il s'agit d'un berceau à patins, à montants cannelés prolongés en fuseau que la fillette utilise pour bercer l'enfant. Ce petit lit est muni d'anses latérales et d'ajours pour passer les sangles, celles-ci permettant de parer aux risques dus à l'irrégularité du sol. Le bébé est couché sur un épais matelas de balle d'avoine garni d'un oreiller. D'autre part, du côté opposé au lit clos nous remarquons deux autres meubles : un buffet vaisselier dont un pied est soutenu par une cale, et une chauffeuse - la seule chaise représentée sur ces images. Elle se compose d'une assise paillée, d'accotoirs concaves à supports en bois tourné et d'un dossier à traverse chantournée. cette estampe, qui fait écho à l'Hospitalité bretonne, a été choisie pour clore la série des illustrations du Finistère en 1836.

Intérieur et ameublement d'une ferme

Les fermiers ont modernisé l'élément central de leur habitation, la cheminée. Elle est garnie d'un jambage neuf stylisé, mouluré en forme de pilastres néo-classiques. Les éléments de cet habillage singulier sont bien visibles sur d'autres tableaux du peintre. Le manteau, bruni par la fumée, est masqué par une bande cheminée en toile. Sur un vaisselier formé de deux barreaux, à l'avant du manteau, nous voyons des assiettes alignées. L'âtre est dépourvu de chaudron et de crémaillière, ceux-ci étant remplacés par une simple marmite sur trépied. Dans la partie dédiée à la cuisine se tiennent un buffet surmonté d'un petit vaisselier ainsi qu'une huche - qui n'est pas encore noircie par la suie des chandelles et de la cheminée 230. Le lit se ferme par une porte ornée de deux rosaces ajourées et d'un relief à dents-de-scie ; sur la corniche est placé un pot à anse. Deux meubles bas longent ce lit clos ouvragé : un coffre soutenu par une cale, et un siège fait de planches épaisses avec une face maçonnée qui empiète sur la dalle du foyer.

Hospitalité bretonne, Les enfants de la ferme et Ameublement d'une ferme : ces descriptions qui font état de deux chaumières différentes nous fournissent une connaissance détaillée de l'habitat, des ustensiles et du mobilier rustique du début du XIXè siècle, ainsi que de la vie domestique des paysans de Lambézellec. Les dessins suivant concernent des scènes d'extérieur.

Costumes du Finistère

Petite paysanne des environs de Brest

En regard de la page qui décrit le bourg de Lambézellec, cette illustration nous montre une fillette assise dans un pré au bord de l'eau. Accompagnée du chien de la ferme, elle garde des vaches - tâche couramment confiée aux enfants. Sa baguette de gardeuse gît au premier plan. La petite fille a emporté une cuillère et une écuelle en bois. Ce portrait nous donne l'occasion d'aborder l'étude des costumes des habitantes des fermes et villages, tels que Kerinou. La jeune paysanne porte une coiffe à pans pointus confectionnés en toile de lin. Plissée en deux parties, la passe comporte un petit repli transversal rabattu. Le fond cousu à l'arrière a une forme oblongue, il est maintenu par deux cordons enroulés autour du chignon natté. Cette enfant, pieds nus, est habillée d'une longue jupe 231 et d'un corsage à encolure en pointe passé sur une chemise à manches longues. Ses épaules sont revêtues d'un ample fichu gansé couvert par un long tablier dont la large bavette est bordée d'un revers et attachée par deux épingles. Ce tablier froncé à la taille a une poche appliquée sur le côté.

Nous voyons ici une petite variante de l'habillement de la fillette des Enfants de la ferme dont le tablier diffère par une bavette à grand revers. Quant aux dames, elles figurent sans tablier sur deux estampes : Intérieur et ameublement d'une ferme et Hospitalité bretonne. Sur cette dernière image, nous observons que la maîtresse de maison a une tenue vestimentaire moins typique : un caraco à la place du fichu, et une coiffe à ailes retroussées sur le sommet de la tête. Ces nuances sont liées aux origines géographiques de la personne ou de ses parents, en l'occurence elles sont dues à l'influence des modes traditionnelles des villages voisins essaimés entre Gouesnou et l'estuaire de l'Elorn 232. D'autre oeuvres de Barret nous enseignent que le corsage peut également être confectionné sans manches. Pour compléter, ajoutons qu'une paire de chaussures à boucle est représentée sous un coffre de l'Intérieur et ameublement d'une ferme. Signalons d'autre part que la fillette des Enfants de la ferme porte une petite croix en pendentif, comme la dame de l'Hospitalité bretonne notamment.

Le feu de la Saint-Jean dans le Finistère

Devant un mégalithe surmonté d'une croix sculptée, les villageois se réunissent autour d'un feu de joie la veille de la Saint-Jean. Félix barret nous montre dans ce contexte une synthèse des vêtements ruraux de Lambézellec. La jeune fille a revêtu le costume traditionnel, au long tablier retroussé à la ceinture. Plusieurs hommes de différentes générations participent à la veillée. A l'occasion de cette fête, ils ont ôté leur couvre-chef. Ils apparaissent avec le même habillement que le maître de maison de l'Hospitalité bretonne : une chemise à col droit et à manches longues froncées, un gilet long à encolure ronde, à double boutonnage et resserré par une ceinture de cuir. Ils ont aussi une ample culotte bouffante lacée sous le genou, à taille basse boutonnée. Leurs longues guêtres, qui descendent jusqu'au cou-de-pied, sont maintenues par quatre boutons sur le côté. Ces hommes sont chaussés de sabots. Seul le plus âgé porte une veste - non fermée selon l'usage habituel. Il a déposé sur le sol son chapeau de paille, de forme comparable à celle des chapeaux de castor que nous décrivons ci-après ; il s'appuie sur un bâton de marche breton.

Sur ces estampes nous remarquons que garçon le plus jeune se distingue de ses aînés par une tenue à la mode : un gilet court sur une chemise à col pointu non rabattu ; un pantalon à taille basse, s'arrêtant au-dessus de la cheville, garni de deux poches. Dans l'Hospitalité bretonne et Les Enfants de la ferme le garçonnet est figuré de cette façon, coiffé en outre d'un chapeau de paille, et il a les cheveux courts. Il est pieds nus. Quant au bébé des Enfants de la ferme, sa tête est enveloppée d'un béguin à trois pièces bordé d'un bouillonné. Son frère joue près de lui avec une baguette de gardeur de vaches.

De son côté, l'homme de l'Intérieur et ameublement d'une ferme a relégué le traditionnel chapeau de cuir 233 pour un bonnet long, à pans cachant les oreilles. Au lieu de sabots il est chaussé de souliers, et habillé à la manière des jeunes gens dépeints dans le paragraphe précédent.

Prière au cimetière

Le jour de la fête de la Toussaint un jeune couple se rend à Châteaulin ; il se trouve dans l'enclos paroissial. Après les costumes de tous les jours, nous découvrons ici l'autre tenue rurale d'usage à Lambézellec : les habits du dimanche. L'homme a endossé une veste à basques, ouverte sur un gilet long. Il tient à la main son chapeau de castor 234 de forme convexe à bords larges. La jeune femme a recouvert sa coiffe d'un voile retenu par deux brides croisées. Elle égrène son chapelet, comme la villageoise du Feu de la Saint-Jean dans le Finistère.

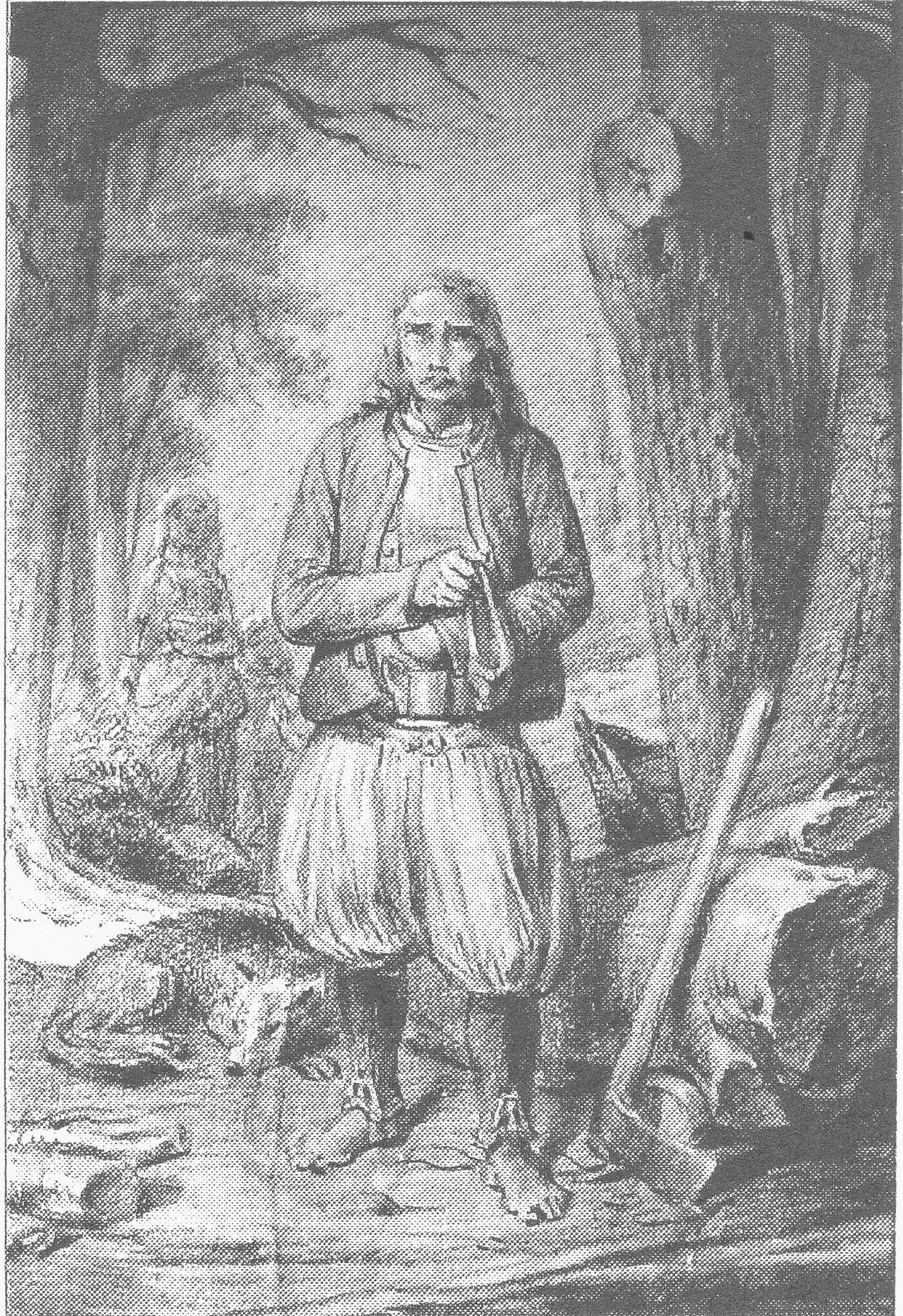

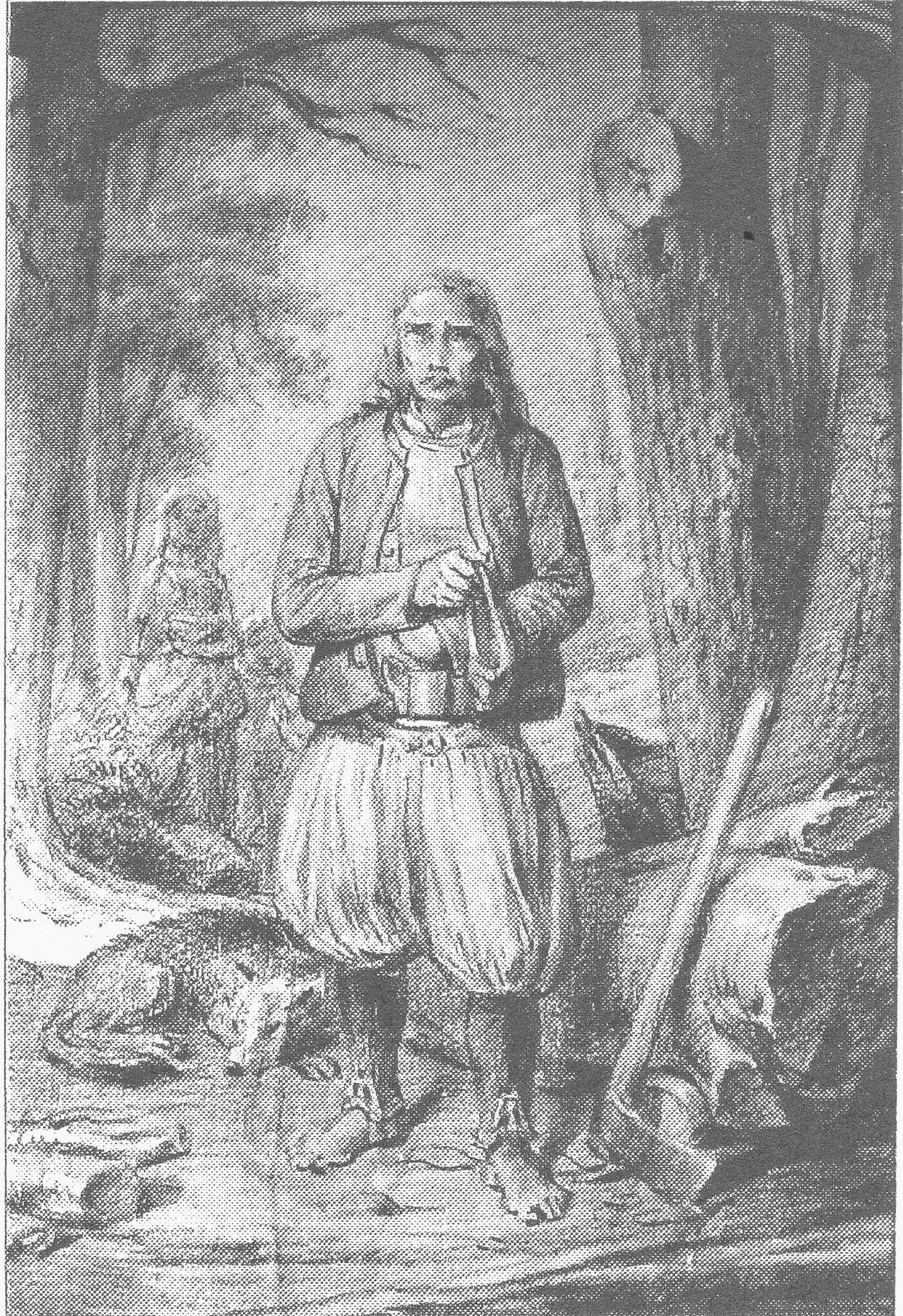

Les Lavandières de nuit (superstition bretonne)

Par un soir de pleine lune, des revenantes affublées de draps de lavoir et armées d'un battoir à linge se saisissent d'un passant pour l'assommer. Auprès de lui, veille la statue de saint Pierre tenant la clé du Paradis et de ses épitres. La victime porte ses habits de dimanche et des sabots ; on peut faire la comparaison avec le jeune homme que nous avons décrit ci-dessus. Son chapeau 235 et son bâton de marche breton sont tombés à terre. La composition de ce dessin se révèle atypique par son sujet mais surtout par son style qui, en mettant en valeur l'expression des sentiments et des mouvements, s'inscrit dans le courant romantique.

D'une manière générale les vêtements sont faits en étoffe de laine, de lin ou de chanvre, pur ou mélangé, aux couleurs variées 236. Félix Barret peint aussi d'autres costumes des alentours de Brest ; nous les verrons à propos du Pardon de Kerinou. Les scènes ci-dessous nous montrent les habitants de deux autres contrées du Finistère.

Une Famille de paysans (d'après O. Perrin)

Il s'agit d'une famille quimpéroise réunie devant un manoir, au début du XIXè siècle. La grand-mère de l'enfant a passé dans la ceinture de son tablier une quenouille chargée de filasse ou de laine cardée qu'elle est en train de filer avec son fuseau. La jeune femme lui montre le béguin de son bébé ; elle est pieds nus. Son mari s'est assis par terre à l'ombre afin de rebattre une lame de faux 237 avec le marteau qu'il a sorti de son havresac - déposé sur le sol près de son bâton de marche. Il s'est muni d'une petite boîte qu'il remplira d'eau au puits pour tremper sa pierre à aiguiser. Ce campagnard des environ de Quimper abore un costume de propriétaire et des galoches ferrées ainsi qu'un chapeau de castor 238 qui ressemble à celui des Bretons du Bas Léon. En 2004, ce dessin sera mis en couleur pour la couverture d'une reprise d'édition du Finistère en 1836 239.

Eglise de Plougastel

Une villageoise de Plougastel et ses deux filles se rendent à l'église Saint-Pierre-et-Saint-Paul où elles entrent par le portail sud240. Nous les reconnaissons à leur fichu étroit et à leur coiffe à barbes longues. Leur corsage échancré recouvre le haut de leur jupe241. Le jeune mendiant qui se tient auprès d'elles porte notamment un bonnet long, un mouchoir de cou, une veste et des souliers. Concernant le portail, son trumeau comporte une statue de la Vierge à l'Enfant surplombant un bénitier à godrons et à cannelures orné d'une figure en ronde bosse. Ce dessin sera réutilisé en 1941 pour illustrer une notice sur Plougastel-Daoulas242.

Félix Barret réalise de nombreux dessins et tableaux dans la campagne qui sépare Brest de Lambézellec, lieu de promenade habituel des Brestois. Grâce à ses qualités d'observation, il recueille un ensemble de données ethnographiques précises sur la vie quotidienne dans les années 1830. A la fin de sa vie, il continue à peindre des scènes d'intérieur qui reprennent en arrière-plan l'une ou l'autre des cheminées que nous avons vue dans Le voyage dans le Finistère en 1836. A la différence de Barret, les artistes et voyageurs décrivent diverses contrées du Finistère hormis le pays verdoyant du Bas-Léon, trop proche de la ville portuaire et de sa rade célèbre. Nous pouvons toutefois relever une oeuvre de l'un de ses contemporains, Michel Le Tendre, qui a dessiné une Laitière des environs de Brest à Lambézellec en 1831. Ajoutons que, dans le domaine des scènes de genre, Barret est influencé par Olivier Perrin (1761-1832). Par la suite, le dessinateur Henri Dubouchet (1833-1909) lui succède en publiant Zig-zags en Bretagne.

Peinture religieuse

En parallèle Félix Barret exécute plusieurs oeuvres pour des églises et des chapelles du Léon et de Cornouaille principalement. Pour en faire la description, nous les disposons par localité en partant du Bas-Léon.

Kérinou

Le pardon de Kerinou montre un groupe de femmes et d'enfants réunis dans l'un des villages du bourg de Lambézellec où le deuxième dimanche de septembre se déroule un pardon autour de la chapelle Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle243. Nous retrouvons les vêtements observés dans le contexte du Finistère en 1836. Sur le personnage central, le large fichu ramené vers l'arrière laisse voir un corsage à passement rouge. Nous remarquons en outre un costume accompagné d'un bavolet kerhorre244 sombre recouvrant une coiffe blanche à pans pointus, comme celle de la Petite paysanne des environs de Brest par exemple. Le bébé, qui porte lui aussi un bavolet, a les jambes enveloppées d'une chancelière maintenue par une longue ceinture. D'autre part, nous pouvons signaler deux coiffes agrémentées de tulle, et la collerette plissée d'une dame du manoir venue en habits de dimanche. Le jeune homme tient un cierge de procession ; par terre sont posés une lampe à huile et un bâton de marche breton.

Au paysage rural de Kérinou le peintre intègre un décor maritime eu égard aux familles de pêcheurs et de marins qui participent à ce rassemblement ab omni oevo245. Les pélerins représentés invoquent Notre-Dame, dite de bonne nouvelle, protectrice des hommes partis en mer et dont on attend le retour. Commandée en 1845 pour orner la chapelle, cette toile est accrochée au-dessus de la porte246 - lien entre le monde et le domaine spirituel.

Brest

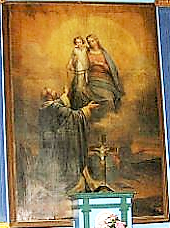

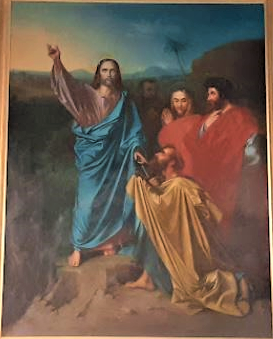

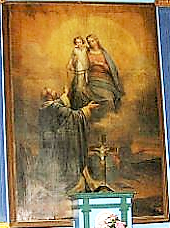

Pour l'église des Carmes  , l'artiste brestois peint L'Apparition de la Vierge à saint Dominique247. Nous rencontrons ce thème marial dans l'ornementation d'édifices d'autres paroisses telles que Guissény (hameau de Brendaouez), Tréflévénez, Loperhet et Quéménéven (hameau de Kergoat).

, l'artiste brestois peint L'Apparition de la Vierge à saint Dominique247. Nous rencontrons ce thème marial dans l'ornementation d'édifices d'autres paroisses telles que Guissény (hameau de Brendaouez), Tréflévénez, Loperhet et Quéménéven (hameau de Kergoat).

X

Notre-Dame du Mont-Carmel à Brest

Félix Barret est l'auteur de "La Donation du Rosaire" exposé aujourd'hui à la chapelle de Brendaouez à Guissény.

Dans cette chapelle se trouve aussi "La bonne mort", la mort de saint Joseph, peinte par Yan' Dargent.

Les deux toiles se trouvaient à l'église Notre-Dame du Mont Carmel à Brest (carte postale jointe) et pour les sauver des bombardements de la dernière guerre mondiale, un prêtre les avait fait transporter à Guissény où elles se trouvent encore. (Ronan Hirrien).

X

Plabennec

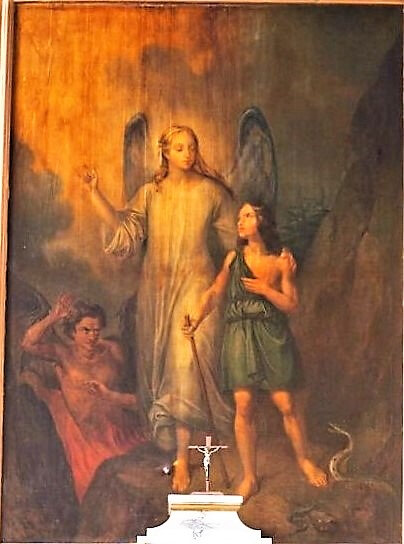

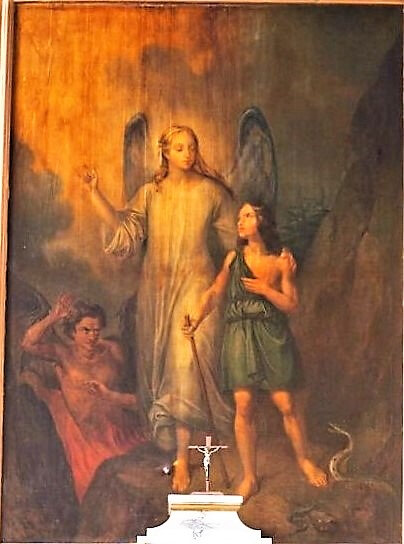

L'église Saint-Ténénan, située dans l'ensemble paroissial de Plabennec, compte dans son mobilier artistique un tableau de Félix Barret, L'Ange gardien, semblable à celui de Tréflévénez dont nous abordons le sujet ci-après. Il est visible sur le retable nord248.

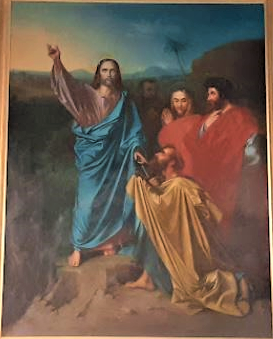

[Tobie et l’ange. Raphaël accompagne le jeune Tobie sur la route de Raguès. Il indique d'un geste les nues, où la lumière céleste se manifeste par une gloire. Dans les flammes surgit le démon Asmodée dont il triomphera. L’enfant porte un scapulaire qui est recouvert par le haut de sa tunique ; il tient une petite branche qui lui sert de bâton de marche lors ce long voyage dans les montagnes. Ce tableau, qui rappelle celui de l’église d’Esquibien et aussi celui de Tréflévénez, est enchâssé dans le retable de la chapelle principale du transept nord.]

Brendaouez

Exposée dans la chapelle Notre-Dame-des-Carmes, côté nord, La donation du rosaire à saint Dominique signée en 1887 a des points communs avec Le Rosaire de Tréflévenez qui nous décrivons plus loin.

Saint-Servais

Dans l'église Saint-Servais, sur le côté nord, une toile de jeunesse "datée de 1824, représente le Sacré Coeur du Christ, auréolé de la lumière divine"249 devant une colonne cannelée de style néo-classique dont la base, ornée de deux tores et d'une frise à motif végétal en bas-relief, a la forme d'un chapiteau. La composition de cette peinture de retable, cintrée sur le bord supérieur, est en harmonie avec les panneaux de bois sculpté de l'autel.

Tréflévénez

Angelo custodi, le titre du tableau de L'Ange gardien est inscrit en arc sur la partie supérieure. Cette oeuvre datant de 1850250 est exposée à l'église Saint-Pierre au-dessus de l'autel latéral sud, à l'entrée de la nef. L'archange Raphaël protège et conduit le jeune Tobie en Médie après avoir délivré Sarra du démon Asmodée251. Du côté opposé à ce dernier se manifeste la lumière céleste. Le peintre a placé sur le sol sablonneux un bâton de marche breton, élément pittoresque dans cet épisode biblique.

Le Rosaire appartient au retable qui fait le pendant de celui de L'Ange gardien. A propos de ce tableau, il faut mentionner que le mobilier artistique peut, par définition, faire l'objet de changement de place au cours du temps. Traditionnellement parée de rouge avec un manteau bleu, Marie par l'intermédiaire de l'Enfant Jésus remet le rosaire à saint Dominique. Dans la partie dédiée à Kergoat, ci-après, nous donnons des précisions sur la représentation conventionnelle des personnages. Il s'agit du "seul retable du rosaire de la vallée de l'Elorn où n'apparaît pas sainte Catherine de Sienne. C'est une peinture de bonne composition, avec cette diagonale chère à Rubens [...]. Un paysage évoque celui que l'on a devant les yeux, depuis Tréfévénez"252.

Loperhet

Dans les années 1820, le jeune peintre réalise deux tableaux d'autel pour l'église Sainte-Brigitte253 de Loperhet dans la vallée de l'Elorn. Leurs thèmes se complètent ; le premier étant évangélique, le second hagiographique : La Résurrection de Lazare au sud, et Le Rosaire en symétrie254

Kergoat

Dans son atelier de Quimper, Félix Barret achève en 1847 la copie de deux tableaux de retable, La Donation du rosaire et L'Extrême-onction, réalisés par François Valentin255 au XVIIIè siècle pour la vaste chapelle de Notre-Dame de Kergoat à Quéménéven. Ces deux compositions s'apparient par leur structure pyramidale et par leurs couleurs.

La Donation du rosaire, mise à l'honneur au-dessus de l'autel méridional, nous permet d'observer les personnages avec leurs attributs respectifs. Pour saint Dominique : deux livres pour la prédication, un globe terrestre et un petit chien tenant une torche allumée256. Pour sainte Catherine de Sienne : une couronne d'épines, et un lys remis par un angelot. Ils portent l'habit dominicain blanc avec un manteau noir.

L'Extrême-onction figure au-dessus de l'autel symétrique du précédent. Ce sujet, perçu par Valentin à la manière du peintre Jean Jouvenet (1644-1717), nous montre une jeune femme recevant le sacrement des malades entourée de ses proches. Ce tableau de chapelle à la particularité, comme Le Pardon de Kerinou et Ave maris stella, représentrer les paroissiens au premier plan.

Concarneau

Ave maris stella. Salut, étoile de la mer. Le titre de cette oeuvre de dimension imposante, peinte en 1841, fait référence à un hymne marial. La partie cintrée couronne la composition à la manière de la nef qui l'abrite. Elle est exposée dans le coeur de la chapelle de la Croix257 bâtie sur le port et dédiée à Notre-Dame-de-Bon-Secours pour la protection des marins en péril.

Nous voyons des naufragés sur la côte, de nuit, à bord d'un radeau construit avec des pièces de bois de leur bateau échoué. Ils l'ont équipé d'un mât et d'une voile. Les hommes s'appuient sur les caisses réchappées de la cargaison. L'un d'eux, qui est accompagné de son épouse et de son bébé, désigne de la main son scapulaire de la confrérie du Scapulaire. Concernant ce radeau de fortune258, précisons que le recours à ce dispositif de sauvetage s'avère très rare, et que cette toile narre un naufrage fictif.

D'autre part, Barret exécute quelques commandes dans le Morbihan et en région parisienne. Il compose notamment, en 1831, un ensemble de sept oeuvres pour l'église Saint-Nicolas du Bourget, localité située à une dizaine de kilomètres de Paris. Dans cet édifice de plan allongé et orienté à l'ouest, les tableaux qui représentent des saints ayant vécu à différentes époques, se répartissent sur trois axes259. Côté épître : Sainte Thérèse ; Saint Dominique ; Saint Joseph. Côté évangile : Sainte Thérèse (copie d'après Gérard) ; Saint Louis. Au niveau de la Tribune : Sainte Christine ; Saint François de Sales et Mme de Chantal.

Portraits

Félix Barret est aussi l'auteur de portraits ; nous évoquons ici les plus connus. Parallèlement il copie des toiles de maîtres.

Il réalise en 1826 une copie du Portrait du peintre Gros dans sa jeunesse d'après François Gérard. Au salon de 1831, il expose son étude Les Fils de Rob Roy. A ce propos rappelons que Robert Campbell, dit Rob Roy MacGregor, fut un individu des montagnes d'Ecosse, devenu légendaire et source d'inspiration chez divers artistes de l'époque romantique.

Portrait présumé de madame de Kergariou

Cette représentation à mi-corps nous donne l'occasion d'observer l'habillement d'une provinciale en 1839. Le corsage, de coupe classique cintrée, est orné d'une simple broche. Les manches, plissées, sont évasées au niveau de l'avant bras puis retenues par un poignet boutonné. Ce dernier est doublé d'un parement blanc ajouré et festonné. Un col arrondi, garni de broderies et d'un ruché de tulle, allège l'aspect du vêtement. La coiffure, partagée par une raie médiane, comporte deux rouleaux verticaux avec un ornement de fleurs blanches sur le côté.

Mgr Le Groïng de la Romagère, év. de St-Brieuc, soulageant les cholériques à Paimpol.

Sur cette estampe en couleur dessinée en 1843 d'après une oeuvre d'Emile Quérangal nous voyons le visiteur de malades, aguerri par les événements de la Terreur, venir en aide aux victimes de l'épidémie de choléra en 1832. Les malades sont alités sur des civières placées sur le port de Paimpol. "Mgr du Groing La Romagère, alors évêque de Saint-Brieuc, ne craignait pas la mort : le saint vieillard se souvenait de l'avoir vue de près lors de sa cruelle captivité sur les pontons de Rochefort"260. En 2012, cette copie sera utilisée pour illustrer la couverture de l'édition des Mémoires du chanoine Le Sage261.

Concernant les copies, il s'agit d'oeuvres de contemporains et d'artistes des XVIIè et XVIIIè siècles. Nous pouvons indiquer par exemple le Portrait de Benjamin Franklin d'après Joseph Duplessis, et le Portrait de Jean-François Ducis d'après François Gérard.

Plusieurs toiles et dessins de Félix Barret rejoignent les galeries du musée de Brest dans les années 1880262 :

- Lettres de France en 1871 (année de l'armistice avec la Prusse),

- Portrait du peintre Gros dans sa jeunesse (d'après François Gérard),

- Portrait de Benjamin Franklin (d'après Joseph Duplessis),

- Dessins à la pierre noire rehaussée de blanc.

Félix Barret exerce son talent pour dépeindre les vêtements des personnages. En parallèle, il simplifie les traits des visages, dans la mesure où le rôle informatif de ses oeuvres prévaut sur l'aspect esthétique. Il fait preuve cependant de précision dans les copies de toiles de maîtres qu'il brosse au moyen de pigments d'une qualité différente. Il utilise des lignes obliques et des couleurs rabattues pour des créations sobres, académiques, influencées par ses prédécesseurs de la fin du XVIIIè siècles. Dans ce sillage de la tradition, il donne à quelques-unes de ses toiles une composition verticale cintrée dans la partie supérieure à la manière des artistes de la Renaissance.

Autres oeuvres déposées sur Internet, par Charlotte Avaux (sauf les 3 dernières)

Félix Barret

Peintre de Lambézellec, costume de Brest, Lambézellec, Kerinou, Kerhuon, costume kerhorre, mobilier breton, fermes, chapeau de castor, bavolet, paysans bretons, ange, Raphaël, Tobie, église Saint-Servais de Saint-Servais, église Saint-Onneau d’Esquibien

Félix Barret (1807-1888) est un artiste brestois, peintre de genre et portraitiste, spécialisé dans les scènes rurales qu'il peint dans la campagne du Léon aux confins de Brest et de Lambézellec : intérieurs de fermes, villageois, fermiers, bûcherons, faucheurs, fileuses, gardeuses, mendiants, travaux de fenaison... Il enseigne le dessin à Brest et au collège communal de Quimper.

Une Famille de paysans (d’après Olivier Perrin)

Il s’agit d’une famille quimpéroise réunie devant un manoir au début du XIXe siècle. [...]. Le fermier s’est installé par terre à l’ombre afin de rebattre une faux [1]. Après avoir démonté le manche, il a placé la lame sur une enclumette ronde dont il a enfoncé la tige dans le sol à l'aide du maillet qu'il tient dans sa main. Pour effectuer le battage, il utilisera un marteau qu’il a emporté dans son havresac. Ce campagnard des environs de Quimper porte un costume de propriétaire et des galoches ferrées ainsi qu’un chapeau [2] qui ressemble à celui des Bretons du bas Léon.

En 2004, le dessin de Barret, inspiré de celui d’Olivier Perrin, sera mis en couleur par l’éditeur et dessinateur Freuslon pour la couverture d’une reprise d’édition du Finistère en 1836 [3].

Le Pardon de Kerinou

Coiffes et costumes paysans du bas Léon. Au paysage rural de Kerinou le peintre Félix Barret intègre un décor maritime par égard pour les familles de pêcheurs et de matelots qui prennent part à ce rassemblement ab omni ævo [5].

Tobie et l'ange Raphaël

Dans l'enclos paroissial de Plabennec, l’église Saint-Ténénan compte dans son mobilier artistique une oeuvre de Félix Barret, Tobie et l’ange [7]. Raphaël accompagne le jeune Tobie sur la route de Raguès. Il indique d'un geste les nues, où la lumière céleste se manifeste par une gloire. Dans les flammes surgit le démon Asmodée dont il triomphera. L’enfant porte un scapulaire qui est recouvert par le haut de sa tunique ; il tient une petite branche qui lui sert de bâton de marche lors ce long voyage dans les montagnes. Ce tableau, qui rappelle celui de l’église d’Esquibien et aussi celui de Tréflévénez, est enchâssé dans le retable de la chapelle principale du transept nord.

[1] MANGON, Hervé. – Traité de génie rural, vol. III. Paris : Dunod, 1875, pp. 673-674 : ill.

[2] LE BEC, Bernard. – Les Boucles du chapeau « léonard ». Les Cahiers de l’Iroise, 205, 2007, p. 83-84 : ill.

[3] SOUVESTRE, Émile. – Le Finistère en 1836. Paris : Le Livre d’histoire-Lorisse, 2004, 252 p. : ill. (Monographies des villes et villages de France ; 2084). Reprod. de l’éd. de 1838.

[5] Aevum : le temps. Ab omni ævo : de tout temps. PEYRON ; ABGRALL. – Notices sur les paroisses du diocèse de Quimper et de Léon. Bulletin diocésain d’histoire et d’archéologie, vol. XVI, 1916, p. 37.

[6] CLOAREC, Annick. – La Chapelle de Kerinou. Mémoire de Lambézellec, 60, avril-juin 2010, p. 12 : ill.

[7] Tobie, 5, 4-17 ; 6, 1-9.

Le Patrimoine de l’église dévoilé. Le Télégramme de Brest et de l'Ouest, éd. Brest, 1er nov. 1999, p. 12 : ill.

CASTEL, Yves-Pascal ; LUBIN, Joël. – La Main énigmatique : main ouverte, majeur et annulaire joints. Une curiosité iconographique. Bulletin de la Société archéologique du Finistère, t. CXXXVIII, 2010, p. 139

Félix Barret Petite Paysanne des environs de Brest 1838 Lambézellec costume breton

OEUVRES DE FELIX BARRET :

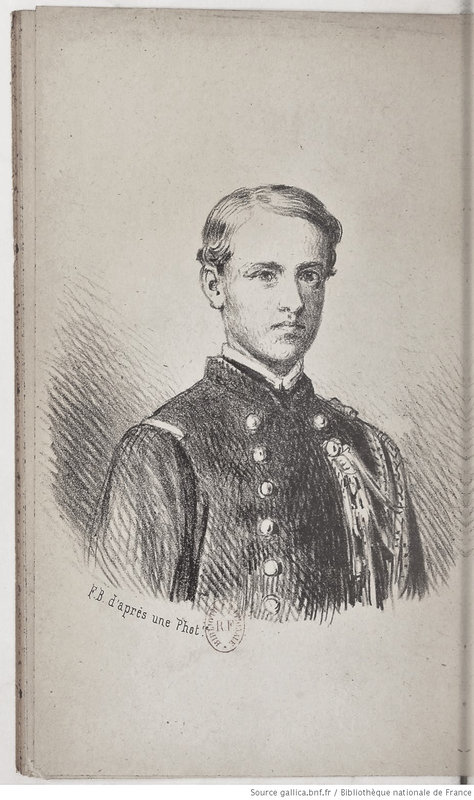

- Musée national de la Marine : Portrait de Joseph-René Bellot (1826-1853).

- Musée de Bretagne de Rennes : Hospitalité bretonne ; Eglise de Plougastel ; Une Famille de paysans (d’après O. Perrin) ; Les Enfants de la ferme.

- Musée départemental breton de Quimper : Les Lavandières de nuit (superstition bretonne) ; Intérieur et ameublement d'une ferme ; Une Famille de paysans (d’après O. Perrin) ; Les Enfants de la ferme.

- Musée des beaux-arts de Brest : Le Pardon de Kerinou ; Portrait présumé de madame de Kergariou ; Portrait de Benjamin Franklin, d’après Joseph Duplessis.

- Eglise Saint-Ténénan de Plabennec : Tobie et l'ange Raphaël.

- Eglise Saint-Servais de Saint-Servais : Le Sacré Coeur (inscrit au titre des Monuments historiques).

- Eglise Saint-Pierre de Tréflévénez. Bas-côté nord : Ave Maria gratia plena (inscrit au titre des Monuments historiques) ; Tobie et l'ange Raphaël, ange gardien (inscrit au titre des Monuments historiques).

- Eglise Saint-Onneau d’ Esquibien à Audierne : Tobie et l'ange Raphaël (inscrit au titre des Monuments historiques).

- Eglise Saint-Guérec de Cléguérec : La Donation du rosaire à saint Dominique.

- Eglise Saint-Jean-de-Beverley à Saint-Jean-Brévelay : La Donation du rosaire à saint Dominique.

- Eglise Saint-Thuriau de Crach : Sainte Anne instruisant Marie en présence de saint Joachim.

- Chapelle Notre-Dame-des-Carmes de Brendaouez à Guissény : La Donation du rosaire à saint Dominique (inscrit au titre des Monuments historiques).

- Chapelle Notre-Dame de Kergoat à Quéménéven : La Donation du rosaire à saint Dominique en présence de sainte Catherine de Sienne, d’après François Valentin (classé au titre des Monuments historiques) ; L'Extrême-onction, d’après François Valentin (classé au titre des Monuments historiques).

- Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours à Concarneau : Ave maris stella (inscrit au titre des Monuments historiques). Chapelle de la Croix radeau naufrage de Vendéens

- Chapelle Saint-Michel de Locmiquel à Baden : Jésus Christ donnant les clefs à saint Pierre, d’après Ingres.

- Chapelle Notre-Dame de La Roche-Bernard : L’Immaculée Conception (inscrit au titre des Monuments historiques).

BIBLIOGRAPHIE ET ILLUSTRATIONS :

Biographie

Société d’Emulation de Brest. – Annuaire de Brest et du Finistère pour 1847. Brest : impr. Ch. Le Blois, janv. 1847, p. 214.

HOMBRON, H. – Catalogue des tableaux, dessins & gravures exposés dans les galeries du musée de la ville de Brest. Brest : impr. F. Halégouet, 1882, p. 40.

PÉRENNÈS, H. – Notre-Dame de Kergoat : notice. Saint-Brieuc : impr. Prud’homme, 1928, p. 58.

Intérieurs de fermes du bas Léon

DE RIZAN, A. – L’Hospitalité bretonne : esquisse de voyage. In : Contes et nouvelles bretonnes. Rennes : Blin, 1836, pp. 221-252.

BOSC, Ernest. – Dictionnaire raisonné d'architecture et des sciences et arts qui s’y rattachent. Paris : Firmin-Didot, 1877. 4 t. : ill.

FRÉLAUT, Bertrand. – Il y a un siècle… la Bretagne : la vie quotidienne des Bretons. [Rennes] : Ouest-France, 2003, pp. 70-81 : ill.

PÉROUSE DE MONTCLOS, Jean-Marie. – Architecture : description et vocabulaire méthodiques. Paris : Patrimoine, Centre des monuments nationaux, 2011, pp. 374-380 : ill. (Principes d’analyse scientifique).

Costumes paysans du bas Léon et de Cornouaille

PÉRENNÈS, Henri. – Plougastel-Daoulas : notice à l’usage du pèlerin et du touriste. Langonnet : impr. Orphelinat, 1941, pp. 23-26 : ill.

Service historique de la Défense, département Marine de Brest, Fonds du médecin général Charles Laurent : 1620-1987. Lambézellec Kerinou

SOUVESTRE, Émile. – Le Finistère en 1836. Paris : Le Livre d’histoire-Lorisse, 2004, 252 p. : ill. (Monographies des villes et villages de France ; 2084).

GONIDEC, Jean-Pierre. – Coiffes et costumes des Bretons : comprendre les évolutions. Spézet : Coop Breizh, 2005, p. 94 (Les Indispensables).

LE BEC, Bernard. – Les Boucles du chapeau « léonard ». Les Cahiers de l’Iroise, 205, 2007, p. 83-84 : ill.

SCLIPPA, Marie-Pierre. – La Mode des campagnes de l’évêché du Léon au XVIIIe siècle. In : LETHUILLIER, Jean-Pierre dir. – Les Costumes régionaux : entre mémoire et histoire. Rennes : PUR, 2009, pp. 187-201 : ill. (Histoire).

GUESDON, Yann. – Coiffes de Bretagne. Spézet : Coop Breizh, 2014, p. 180 : ill.

La vie quotidienne dans le Finistère

CORRÉARD, A. ; SAVIGNY, H. – Naufrage de la frégate La Méduse, faisant partie de l'expédition du Sénégal, en 1816. Paris : Corréard, 1821, pp. 79-81 : ill.

SOUVESTRE, Émile. – Voyage dans le Finistère. Brest : impr. Come et Bonetbeau, 1835, 251 p. : ill.

SOUVESTRE, Émile. – Le Finistère en 1836. Brest : typ. Come et Bonetbeau, 1838, 252 p. : il.

MANGON, Hervé. – Traité de génie rural, vol. III. Paris : Dunod, 1875, pp. 673-674 : ill.

PEYRON, P. – Les Eglises et chapelles du diocèse de Quimper. Bulletin de la Société archéologique du Finistère, t. XXXI, 1904, p. 29.

Peinture religieuse

Tobie, 5, 4-17 ; 6, 1-9.

Revue de l'Armorique religieuse, historique, scientifique et littéraire, no II, 15 sept. 1843, p. 151. Chapelle Notre-Dame de Recouvrance Brest

Préfecture du département de la Seine, direction des travaux. – Inventaire général des œuvres d'art décorant les édifices du département de la Seine, dressé par le service des beaux-arts, t. I. Paris : impr. A. Chaix, 1879, pp. 154-155. Eglise Saint-Nicolas du Bourget

DE LA SAVINAYE, Jehan. – Chronique. Revue historique de l'Ouest : paraissant tous les deux mois, t. V, 1re liv., 1889, p. 21.Eglise des Carmes de Brest

TOSCER, G. – Le Finistère pittoresque (sites et monuments), partie I. Brest : impr. A. Kaigre, 1906, p. 334.Eglise Saint-Pierre de Tréflévénez.

PEYRON ; ABGRALL. – Notices sur les paroisses du diocèse de Quimper et de Léon. Bulletin diocésain d’histoire et d’archéologie, vol. XVI, 1916, p. 37. Chapelle Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle Kerinou

PÉRENNÈS, H. – Notre-Dame de Kergoat, op. cit., pp. 20, 58-65. Chapelle Notre-Dame de Kergoat à Quéménéven

PÉRENNÈS, H. – Notices sur les paroisses du diocèse de Quimper et de Léon. Bulletin diocésain d'histoire et d'archéologie, 1929, p. 60. Eglise Sainte-Brigitte de Loperhet.

PÉRENNÈS, H. – Sainte Anne chez nous : Sainte-Anne du Portzic et autres monuments du culte de sainte Anne au diocèse de Quimper et de Léon. Rennes : impr. Nouvelliste,1942, p. 21 : ill. Chapelle Sainte-Anne du Portzic

RÉAU, Louis. – Iconographie de l’art chrétien, t. III. Paris : PUF, 1959, pp. 273-274, 392.

BROUSMICHE, J.-F. – Voyage dans le Finistère en 1829, 1830 et 1831, t. 1. Quimper : Morvran, 1977, p. 56. Eglise Sainte-Brigitte de Loperhet

KERANFOREST. – Pierres et paysages dans le Finistère. Mayenne : Joseph Floch, 1978, pp. 73-74 : ill. Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle Kerinou

DANIGO, Joseph. – Eglises et chapelles du canton de Cléguérec. Vannes : ASOARM, 1980, pp. 8, 113. Eglise Saint-Guérec de Cléguérec

DANIGO, Joseph. – Crach : son église, ses chapelles. Bannalec : impr. Régionale, 1987, p. 21.Eglise Saint-Thuriau de Crach

C., Y.-P. – Découverte de la Bretagne. Le Courrier du Léon et du Tréguier, 2307, 9 févr. 1991, p. 22 : ill. [Yves-Pascal CASTEL]. Eglise Saint-Pierre de Tréflévénez.

[s. n.]. – Le Télégramme de Brest et de l’Ouest, éd. Morlaix, 21 août 1998, p. 12 : ill. Eglise Saint-Servais de Saint-Servais

Le Patrimoine de l’église dévoilé. Le Télégramme de Brest et de l'Ouest, éd. Brest, 1er nov. 1999, p. 12 : ill. Eglise Saint-Ténénan de Plabennec

CASTEL, Yves-Pascal. – Les Anges dans nos églises = An Êlez en on Ilizou. Minihi Levenez, 71-72, 2001, p. 21 : ill. Ed. bilingue.

CASTEL, Yves-Pascal. – Les Anges dans nos églises, op. cit. Eglise Saint-Pierre de Tréflévénez.

CLOAREC, Annick. – La Chapelle de Kerinou. Mémoire de Lambézellec, 60, avril-juin 2010, p. 12 : ill.

CASTEL, Yves-Pascal ; LUBIN, Joël. – La Main énigmatique : main ouverte, majeur et annulaire joints. Une curiosité iconographique. Bulletin de la Société archéologique du Finistère, t. CXXXVIII, 2010, p. 139. Eglise Saint-Ténénan de Plabennec.

L'Enclos paroissial. Keleier Sant Servez = Echos de Saint-Servais : bulletin municipal, 70, juin 2013, p. 24. Eglise Saint-Servais de Saint-Servais.

Association pour la Promotion des enclos paroissiaux de la vallée de l'Élorn. – Tréflévénez. https://www.apeve.bzh Eglise Saint-Pierre de Tréflévénez.

Portraits

JOLLIVET, Benjamin. – Les Côtes-du-Nord : histoire et géographie de toutes les villes et communes du département, t. I. Guingamp : impr. B. Jollivet, 1854, p. 269.

BARRET, A. [Auguste]. – Vie de Charles Thépot aspirant de marine. Brest : impr. J. B. Lefournier aîné, 1871, pp. 1, 69 : ill. hors-texte. Portrait, Landévennec

HOMBRON, H., op. cit., pp. 40-41.

HOMBRON, H. – Catalogue des tableaux, dessins & gravures exposés dans les galeries du musée de la ville de Brest. Brest : impr. L. Évain-Roger, 1891, pp. 8, 10. Suppl. III.

GICQUEL, Samuel. – Mémoires du chanoine Le Sage : le diocèse de Saint-Brieuc de la fin de l’Ancien Régime à la monarchie de Juillet. Saint-Brieuc : Société d’Émulation des Côtes-d’Armor ; Rennes : PUR, 2012, p. couv. : ill. (Mémoire commune).

GUIZIOU, Frédérique. – Le Musée des beaux-arts, porté sur les voyages. Photogr. Yves-Marie Quemener. Ouest-France, éd. Nord-Finistère, 22395, 22 févr. 2018, [p. 10] : ill. Portrait de Benjamin Franklin, copie.

source

Félix Barret, peintre de Brest - 13 mai 2019

Félix Barret, paysan de Lambézellec affutant couteau, cheminée chaudron bahut, photo retournée

Félix Barret (1807-1888) est un peintre brestois de la période néo-classique.

BIOGRAPHIE

Félix Barret naît à Brest, côté de Recouvrance, le 31 août 1807 dans une famille d’officiers de Marine. Sa mère est brestoise. Son père, né à Rochefort, fait partie d’une famille originaire de La Rochelle, établie à Brest au début du XIXe siècle.

En 1826 il s'inscrit à l’École des beaux-arts de Paris, dans l’atelier de François Gérard [1]. Après quelques années passées à Paris, il revient vers 1832 à Brest où il exerce son art. Il se marie avec Hélène Jaffrézic en 1838 et s’installe rue du Château. Ses trois premiers enfants : Auguste, Marie et Georges naissent dans cette ville.

Vers 1846 Félix Barret s’établit à Quimper, rue des Boucheries ; il exerce comme professeur de dessin au collège de cette ville [2] (actuel collège La Tour d'Auvergne) où il succède aux peintres François Valentin et Olivier Perrin notamment. Durant cette période, naissent ses enfants Amélie et Édouard. Veuf en 1850, il épouse en secondes noces Amélie Jaffrézic. Vers 1866 il quitte Quimper. Il retourne définitivement à Brest et s’installe dans le centre ville, il continue à enseigner le dessin. Il meurt le 25 novembre 1888.

[1] Ecoles spéciales de peinture et de sculpture de Paris. Registre versé aux Archives nationales. MIC/AJ/52/234.

[2] PÉRENNÈS, H. – Notre-Dame de Kergoat : notice. Saint-Brieuc : René Prud’homme, 1928, p. 58.

OEUVRES ARTISTIQUES

Félix Barret dessine et peint des scènes de la vie rurale dans le bas Léon au XIXe siècle, ainsi que des portraits et des tableaux d’église.

Scènes de la vie rurale dans le Finistère

Pour étudier les oeuvres de Félix Barret dans cette catégorie qui se rattache à la peinture de genre, nous observerons l’ensemble des dessins qu’il a effectués pour la publication d’un livre. Afin d’orner son ouvrage Voyage dans le Finistère, par Cambry, revu et augmenté par Émile Souvestre [3], l’écrivain breton régionaliste Souvestre fait appel à plusieurs dessinateurs. Avec Augustin Nau, Félix Barret est le principal contributeur ; il illustre surtout la deuxième partie, Le Finistère en 1836, éditée en 1838, où il représente la vie quotidienne des villageois de cette époque. Ses dessins, qui prédominent dans le chapitre dédié aux mœurs et usages, sont lithographiés à Brest par les imprimeurs Come et Bonetbeau.

Liste des dessins de Félix Barret dans le Voyage dans le Finistère :

Partie 1 : Les lavandières de nuit (superstition bretonne) (p. 20).

Partie 2 : Le Finistère en 1836 :

Hospitalité bretonne, Petite paysanne des environs de Brest, Eglise de Plougastel, Prière au cimetière, Le feu de la St Jean dans le Finistère, Une famille de paysans (D’après O. Perrin), Intérieur et ameublement d’une ferme, Les enfants de la ferme.

A partir de cette iconographie nous étudierons successivement l’habitat et l’habillement des villageois du Finistère. Implicitement nous évoquerons quelques coutumes : vie domestique et champêtre, traditions. A deux exceptions près, les personnes décrites sont des paysans de villages et de fermes de Lambézellec où Félix Barret se rend à pied lors de ses promenades.

[3] CAMBRY. – Voyage dans le Finistère, par Cambry, revu et augmenté par Émile Souvestre ; orné de lithographies, partie 1. Brest : Come et Bonetbeau, 1835, 251 p. : ill.

SOUVESTRE, Émile. – Le Finistère en 1836, orné de lithographies. CAMBRY. Voyage dans le Finistère, revu et augmenté par Émile Souvestre ; orné de lithographies, partie 2. Brest : Come et Bonetbeau, 1838, 252 p. : ill.

SOUVESTRE, Émile. – Le Finistère en 1836. Paris : Le Livre d’histoire-Lorisse, 2004, 252 p. : ill. (Monographies des villes et villages de France ; 2084).

L’habitat

Hospitalité bretonne. (Félix Barret Hospitalité bretonne Lambézellec Brest mobilier breton costumes musée quimper) Ce dessin est placé à la suite de la page de titre. Le peintre brestois Félix Barret est invité chez une famille de paysans de Lambézellec ; sa boîte de couleurs, sa palette et son bâton de marche posés par terre, il trinque avec son hôte. Les deux hommes tiennent un verre dans une main, une pipe dans l’autre. Cette scène nous permet d’observer l’intérieur d’une habitation paysanne au XIXe siècle, aménagée dans une chaumière ancienne [4]. L’unique pièce de la maison, au sol de terre battue peu plan, aux murs de pierres et de briques enduits, est organisée de part et d’autre de la cheminée. Celle-ci occupe la majeure partie du mur pignon. Il s’agit ici d’une cheminée à corbeaux dont la dalle de foyer est de dimension imposante. En bordure de l’âtre, les piédroits ont la particularité d’être creusés en large cavet. Une crémaillère et un grand chaudron à anses, sur un trépied, sont placés en permanence dans le foyer. A l’avant du manteau est fixée une planche formant une étagère sur laquelle on distingue une lanterne et un bougeoir ; un éteignoir est posé à proximité. Un siège qui s’apparente à une table basse a été aménagé en empiétement sur la dalle du foyer [5].

D’un côté de la cheminée est placé un lit clos flanqué d’un banc coffre à accotoirs. De l’autre côté, près de la fenêtre, se trouve la cuisine. Dans la partie cuisine, la maîtresse de maison est en train de couper du pain sur le bahut qui sert de table. Derrière la miche on aperçoit une bouteille. Outre le bahut, le mobilier de la cuisine comporte un petit vaisselier ainsi qu’un coffre qui permet notamment de s’asseoir pour prendre les repas. Sur le siège sont rangés un moulin à sel ainsi qu’une boîte à sel avec une cuiller accrochée au mur. Une petite niche à linteau taillé en accolade, et un crucifix orné d’un brin de buis bénit sont visibles près de la fenêtre ; celle-ci est pourvue de quatre petits volets intérieurs. Deux ustensiles sont suspendus à la charpente : un égouttoir à lait caillé en ajonc, et une claie à pain [6]. Au premier plan, vis-à-vis de la cheminée est installé un berceau – nous le décrirons dans le cadre des Enfants de la ferme. Un détail de ce dessin a inspiré le décor d’une assiette en faïence que le musée départemental breton de Quimper conserve dans ses collections.

Les enfants de la ferme. (Félix Barret Les Enfants de la ferme Lambézellec Brest mobilier costume breton musée quimper) Nous voyons ici une reprise de la chaumière de l’Hospitalité bretonne. Le meuble mis en avant est le berceau. Il s’agit d’un berceau à patins, de facture peu ancienne, à montants cannelés prolongés en fuseaux que la fillette utilise pour bercer le bébé. Ce petit lit est muni d’anses latérales et également d’ajours pour passer des sangles, celles-ci permettant de parer aux risques liés à l’irrégularité du sol. Le bébé est couché sur un épais matelas de balle d’avoine garni d’un oreiller. Le garçon joue avec une baguette de gardeur de vaches.

Du côté opposé au coffre et au lit clos, on remarque deux meubles : une chauffeuse avec accotoirs, au lieu d’un siège empiétant sur la dalle de foyer, et un buffet vaisselier dont un pied est soutenu par une cale. Cette estampe a été choisie pour clore la série des illustrations du Voyage dans le Finistère.

Intérieur et ameublement d’une ferme. (Félix Barret Intérieur et ameublement d'une ferme Lambézellec mobilier breton musée quimper) Les fermiers ont modernisé l’élément central de la chaumière, à savoir la cheminée. Elle est garnie d’un habillage neuf en bois stylisé : manteau taillé en courbe vers la droite, jambage sculpté en pilastres de style néo-classique. Les éléments de cet habillage sont bien visibles sur quelques tableaux peints par Félix Barret. Le manteau, bruni par la fumée, est couvert d’une bande de cheminée en toile. Des assiettes sont alignées sur un vaisselier formé de deux barreaux à l’avant du manteau. L’âtre est dépourvu de chaudron et de crémaillère, ceux-ci étant remplacés par une marmite sur un trépied. Dans la partie cuisine se tiennent un buffet vaisselier ainsi qu’une huche, qui n’est pas encore noircie par la suie des chandelles et de la cheminée [7]. Le lit clos comporte des panneaux de bois ciselés et ajourés ; un pot à anse est placé sur sa corniche. Deux meubles bas longent ce lit : un coffre soutenu par une cale, et un siège empiétant sur la dalle du foyer.

Hospitalité bretonne, Intérieur et ameublement d’une ferme et Les enfants de la ferme.

Ces trois descriptions d’intérieurs nous apportent une connaissance détaillée de la vie domestique des paysans de la contrée de Lambézellec.

[4] « Les fermes bretonnes sont presque toutes construites en pierraille et en bois; les toits sont couverts de paille, et la nature les rend fleuries comme des jardins suspendus. Les pignons sont souvent adossés à des buttes de terre, pour y chercher un abri contre les vents violents, et la chaumière elle-même est souvent placée dans les lieux les plus bas ou dissimulée derrière les feuilles des bois. Pour entrer dans les maisons, il arrive plus souvent de descendre une marche que de la monter. L'intérieur, mal aéré, se compose d'une seule pièce au rez de chaussée, avec la terre battue pour plancher: c'est à la fois la salle à manger, la cuisine et la chambre à coucher de toute la famille. Le plafond est formé de grosses poutres transversales à peine équarries et de fascines de noisetiers encore recouvertes de leurs feuilles; les murs, blanchis au lait de chaux, sont percés, sur un des côtés seulement de la maison, d’une croisée partagée en quatre petits carreaux sur un châssis dormant », DUBOUCHET, H. et G. – Zig-zags en Bretagne, 2e partie. Paris : P. Lethielleux, 1894, p. 212 : ill. http://www.artyuiop.fr/artyuiop/artyuiop_pinacotheque.html

[5] BOSC, Ernest. – Dictionnaire raisonné d'architecture et des sciences et arts qui s’y rattachent. Paris : Firmin-Didot, 1877. 4 t. : ill.

PÉROUSE DE MONTCLOS, Jean-Marie. – Architecture : description et vocabulaire méthodiques. Paris : Patrimoine, Centre des monuments nationaux, 2011, p. 374-380 : ill. (Principes d’analyse scientifique).

[6] « Au plafond, deux perches suspendues à des cordes, pour recevoir les pains ou les galettes de blé noir et un quartier de porc salé. Il n'est pas rare de voir la volaille se jucher sur une claie suspendue près de l'âtre », DUBOUCHET, H. et G. – Zig-zags en Bretagne, 2e partie. Paris : P. Lethielleux, 1894, p. 213 : ill. http://www.artyuiop.fr/artyuiop/artyuiop_pinacotheque.html

[7] FRÉLAUT, Bertrand. – Il y a un siècle… la Bretagne : la vie quotidienne des Bretons. [s. l.] : Ouest-France, 2003, p. 70-81 : ill. http://celtitudemania.pagesperso-orange.fr/wa_files/La_20Maison_20Le_20Mobilier.pdf

Les vêtements

Les dessins suivants portent sur des scènes d’extérieur.

Félix Barret - Petite Paysanne des environs de Brest Lambézellec costume breton

Petite paysanne des environs de Brest. En regard de la page qui décrit le bourg de Lambézellec, est représentée une fillette assise dans un pré au bord de l’eau. En compagnie de son chien, elle garde des vaches – tâche couramment confiée aux enfants. Sa baguette de gardeuse gît au premier plan. La petite fille a emporté une cuiller et une écuelle en bois. Ce portrait nous permet d’aborder l’étude des costumes revêtus par les habitantes des villages et hameaux de Lambézellec. La petite paysanne porte une coiffe à pans larges se terminant en pointes. La passe est plissée en deux parties, avec un petit repli transversal rabattu vers la droite. Le fond, cousu à l’arrière, est allongé et attaché au chignon par deux cordons enroulés et noués [8]. Cette jeune villageoise est habillée d’une longue jupe et d’un corsage à encolure en pointe et à manches longues passé sur une chemise [8]. Ses épaules sont revêtues entièrement par un large fichu gansé. Celui-ci est couvert sur le devant par un long tablier dont la bavette à revers est maintenue par deux épingles. Le tablier est froncé à la taille, avec une poche appliquée sur le côté. Cette enfant est pieds nus.

Nous avons ici une petite variante de l’habillement de la fillette des Enfants de la ferme dont le tablier diffère par une bavette plus large ornée d’un grand revers. Quant aux dames, elles se présentent sans tablier sur deux estampes : Intérieur et ameublement d’une ferme et Hospitalité bretonne. Sur cette dernière image nous observons d’autre part que la maîtresse de maison a une tenue vestimentaire moins typique : un caraco à la place du grand fichu, une coiffe à ailes retroussées sur le sommet de la tête. Ces nuances sont liées aux origines géographiques de la personne ou de ses parents, en l’occurrence ces variantes sont dues à l’influence des modes traditionnelles des villages voisins essaimés entre Gouesnou et l'estuaire de l'Élorn [9]. Le corsage peut aussi être confectionné sans manches. La dame de l’Intérieur et ameublement d’une ferme a rangé ses chaussures à boucle sous un coffre. Ajoutons que la fillette des Enfants de la ferme porte une petite croix en pendentif, comme la dame de l’Hospitalité bretonne.

Félix Barret - Feu de la Saint-Jean Finistère Brest Lambézellec costumes bretons

Le feu de la St Jean dans le Finistère. Devant une croix sculptée en haut d’un menhir, les villageois se réunissent autour d’un feu de joie le 23 juin, veille de la Saint-Jean. Félix Barret nous montre ici une synthèse des vêtements ruraux du pays de Lambézellec. Une jeune fille porte le costume traditionnel que nous avons étudié ci-dessus, elle a retroussé son tablier pour s’agenouiller. Plusieurs hommes de différentes générations participent à la veillée. A l’occasion de cette fête ils ont ôté leur couvre-chef. Ils apparaissent avec les mêmes vêtements que le maître de maison de l’Hospitalité bretonne : une chemise à col officier et à manches longues froncées, un gilet long à encolure ronde avec double boutonnage et resserré par une ceinture de cuir. Ils portent aussi une ample culotte bouffante à taille basse, fermée par un boutonnage et lacée sous le genou. La culotte bouffante est pourvue de poches, elle se porte sans ceinture. Les longues guêtres, qui descendent jusqu’au cou-de-pied, sont maintenues par quatre boutons sur le côté. Ces hommes sont chaussés de sabots. Seul le plus âgé porte une veste, il a déposé sur le sol son chapeau de paille – de forme convexe à bords larges –, il s’appuie sur un bâton de marche à bout arrondi.

Sur ces estampes, le plus jeune est vêtu différemment : un gilet court à encolure ronde, avec double boutonnage ; une chemise à poignets à revers, col pointu ; un pantalon à taille basse, s’arrêtant au-dessus de la cheville, avec poches et braguette boutonnée. Dans Les enfants de la ferme et Hospitalité bretonne le garçon le plus jeune est présenté de la même façon ; il paraît en outre pieds nus, coiffé d’un chapeau de paille [10]. Un sabot des Enfants de la ferme apparaît sous le buffet. Quant au bébé, il porte un petit bonnet à trois pièces.

De son côté, l’homme qui est dépeint dans l’Intérieur et ameublement d’une ferme a relegué le chapeau traditionnel pour un long bonnet à pans couvrant les oreilles. Au lieu de sabots, il porte des souliers. Il est habillé à la manière des jeunes gens décrits dans le paragraphe ci-dessus.

Félix Barret Finistère - Prière au cimetière costumes bretons coiffes Lambézellec

Prière au cimetière.

A l’occasion de la Toussaint un couple de villageois lambézelléens se rend à Châteaulin ; il se trouvent aux abords de la chapelle Notre-Dame. Nous voyons ici une autre variante du costume de Lambézellec : une tenue de cérémonie. L’homme a endossé une veste à basques, il tient à la main un chapeau de feutre de forme convexe à bords larges ; la jeune femme a recouvert sa coiffe d’un voile retenu par deux brides croisées. Elle égrène un chapelet, comme la villageoise du Feu de la St Jean dans le Finistère. Sur cette estampe, la vue est retournée de gauche à droite.

Félix Barret Finistère Lambézellec Brest Les Lavandières de nuit costume breton

Les lavandières de nuit (superstition bretonne). Par une nuit de pleine lune, des revenantes affublées de draps de leur lavoir et armées d’un battoir à linge enlèvent un innocent. La statue de saint Pierre tenant la clef du Paradis veille auprès de lui. Les habits de la victime sont similaires à ceux du jeune homme de Lambézellec décrit sur le dessin précédent, son chapeau est tombé à terre. Félix Barret peint d’autres costumes des alentours de Lambézellec, nous les verrons ultérieurement dans Le Pardon de Kerinou.

Les scènes suivantes nous montrent des habitants de deux autres contrées du Finistère.

Félix Barret Finistère - Une Famille de paysans Olivier Perrin costumes quenouille musée quimperUne famille de paysans. (D’après O. Perrin).

Il s’agit d’une famille de Quimper réunie devant un manoir, au début du XIXe siècle. La grand-mère montre un fuseau ainsi qu’une quenouille garnie de laine cardée qu’elle filera pour confectionner des lainages destinés à son petit-fils. La jeune femme montre le bonnet à brides de son bébé, elle est pieds nus. Son mari s’est assis à l’ombre, par terre, afin de rebattre une lame de faux avec son marteau [11]. Il s'est muni d’une petite boîte qu’il remplira d’eau pour tremper ensuite sa pierre à aiguiser. Il arbore un costume de propriétaire et des galoches ferrées, il a déposé son havresac et son bâton de marche près de lui.

Félix Barret - ancienne Eglise de Plougastel-Daoulas costumes bénitier à godrons.

Eglise de Plougastel. Une villageoise de Plougastel-Daoulas accompagnée de ses deux enfants se rendent à l’ancienne église où elles entrent par le portail sud [12]. Elles sont reconnaissables à leur coiffe à longues barbes. Le jeune mendiant qui se tient près d’elles porte notamment un bonnet long, un mouchoir de cou, une veste et des souliers. Le trumeau du portail est orné d’une statue de la Vierge à l’Enfant. Cette œuvre surmonte un bénitier à godrons et à cannelures, comportant une figure sculptée.

Félix Barret réalise de nombreux dessins et tableaux dans la campagne de Lambézellec, lieu de promenade habituel des Brestois. Grâce à ses qualités d’observation il recueille un ensemble d’informations ethnographiques précises sur la vie quotidienne dans les années 1830. A la différence de Félix Barret, les artistes et voyageurs décrivent plusieurs contrées du Finistère hormis le pays verdoyant du bas Léon, trop proche de la ville portuaire et de sa rade célèbre. Nous pouvons toutefois citer une œuvre de l’un de ses contemporains, Michel Le Tendre, qui a dessiné une Laitière des environs de Brest à Lambézellec en 1831. Dans le domaine de la peinture de genre, Félix Barret est influencé par Olivier Perrin (1761-1832). Le dessinateur et graveur Henri Dubouchet (1833-1909) lui succède en publiant Zig-zags en Bretagne.

[8] « Les robes sont rares en Bretagne. On en signale parfois aux alentours de Pontivy », GONIDEC, Jean-Pierre. – Coiffes et costumes des Bretons : comprendre les évolutions. Spézet : Coop Breizh, 2005, p. 94 (Les Indispensables).

SCLIPPA, Marie-Pierre. – La Mode des campagnes de l’évêché du Léon au XVIIIe siècle. In : LETHUILLIER, Jean-Pierre. – Les Costumes régionaux : entre mémoire et histoire. Rennes : PUR, 2009, p. 187-201 : ill. (Histoire).

Service historique de la Défense, département Marine de Brest. – Fonds du médecin général Charles Laurent (1620-1987) : dossier Costumes et coiffes bretons. 17 S 335.

[9] GUESDON, Yann. – Coiffes de Bretagne. Spézet : Coop Breizh, 2014, p. 180 : ill. Voir aussi note 14.

[10] LAURENT, Charles. – L’Evolution du costume en Cornouaille léonaise. In : Bulletin de la Société archéologique du Finistère, t. XCVIII, 1972/1, p. 297-351.

[11] MANGON, Hervé. – Travaux, instruments et machines agricoles. Traité de génie rural, vol III. Paris : Dunod, 1875, p. 673-674 : ill.

[12] PÉRENNÈS, Henri. – Plougastel-Daoulas : notice à l’usage du pèlerin et du touriste. Quimper : s. n., 1940, p. 23-26 : ill. https://diocese-quimper.fr/bibliotheque/files/original/6fc1bec602ab1010bcb1045d074ba8e5.pdf

La peinture religieuse

Félix Barret - Pardon de Kerinou chapelle Bonne-Nouvelle costumes Lambézellec

Le Pardon de Kerinou. Cette huile sur toile montre un groupe de femmes et d’enfants réunis dans l’un des villages du bourg de Lambézellec, à Kerinou, où le deuxième dimanche de septembre se déroule le traditionnel pardon autour de la chapelle Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle [13]. Nous retrouvons sous différents angles les vêtements traditionnels étudiés précédemment à propos du Voyage dans le Finistère. Signalons aussi deux coiffes de cérémonie agrémentées de tulle, une collerette plissée, un fichu bordé d’un galon, des chaussures à boucle. On remarque également deux capelines [14]. Sur le personnage central, le large fichu ramené vers l’arrière laisse voir un corsage à passement rouge. Concernant le bébé, ses jambes sont enveloppées d’une chancelière maintenue par une longue ceinture. Le jeune homme tient un cierge.

Au paysage de Kerinou, qui est situé dans les terres, Félix Barret intègre un décor maritime eu égard aux familles de marins qui participent à ce rassemblement ab omni ævo [15]. Les pèlerins représentés invoquent Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle, protectrice des hommes partis en mer. Ce tableau a été peint en 1845 pour la chapelle Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle de Kerinou [16].

L’Ange gardien

Le titre Angelo custodi est inscrit sur l’arrondi de la toile (1850) qui est un tableau d’autel de l’église de Tréflévénez. L’archange Raphaël guide et protège le jeune Tobie après avoir triomphé du démon Asmodée. L’artiste a peint près de l’enfant un bâton de marche breton, élément pittoresque dans cet épisode biblique [17].

Page en cours de rédaction. Suite dans quelques jours.

Félix Barret Tréflévénez 1850 archange Raphael ange gardien Tobie penn bazh

[13] Bulletin de la Société archéologique du Finistère, t. XXXI, 1904, p. 29.

[14] « A Kerhuon, les femmes se protégeaient avec une capeline pointue », GUESDON, Yann. – Coiffes de Bretagne. Spézet : Coop Breizh, 2014, p. 190.

[15] ' ab omni ævo ' = depuis toujours. Bulletin diocésain d’histoire et d’archéologie, vol. XVI, 1916, p. 37. https://diocese-quimper.fr/images/stories/bibliotheque/bdha/bdha1916.pdf

[16] Service historique de la Défense, département Marine de Brest. – Fonds du médecin général Charles Laurent (1620-1987). 17 S 335.

[17] DE BEAULIEU, François. – Anges, archanges et chérubins. Rennes : Ouest-France, 2007, p. 50-52 : ill. (La Collection). Photos Hervé RONNÉ.

Sources

AD29 = Archives départementales du Finistère en ligne

ADQ = Archives départementales du Finistère à Quimper

AML = Archives municipales de Landerneau en ligne

- https://felixbarretbrest.canalblog.com/

- Les Cahiers de l'Iroise, vue sur rade HS n°8 - 2020

- Photographies diverses sur Internet

- Keleier, bulletin municipal de Saint-Servais

|

|

| André J. Croguennec - Page créée le 8/6/2025, mise à jour le 26/7/2025. |

|

![]() , l'artiste brestois peint L'Apparition de la Vierge à saint Dominique247. Nous rencontrons ce thème marial dans l'ornementation d'édifices d'autres paroisses telles que Guissény (hameau de Brendaouez), Tréflévénez, Loperhet et Quéménéven (hameau de Kergoat).

, l'artiste brestois peint L'Apparition de la Vierge à saint Dominique247. Nous rencontrons ce thème marial dans l'ornementation d'édifices d'autres paroisses telles que Guissény (hameau de Brendaouez), Tréflévénez, Loperhet et Quéménéven (hameau de Kergoat).  Félix Barret est l'auteur de "La Donation du Rosaire" exposé aujourd'hui à la chapelle de Brendaouez à Guissény.

Félix Barret est l'auteur de "La Donation du Rosaire" exposé aujourd'hui à la chapelle de Brendaouez à Guissény.